地域農業47色

第18回 県域で環境保全米づくりに力/持続可能な農業へ乾田直播も普及

JAグループ宮城の取り組み

① 県域で環境保全米づくりに力

■取り組み概要

JAグループ宮城は農薬や化学肥料を抑えた環境保全米の生産振興に力を入れています。JAみやぎ登米を発祥とする取り組みは全県に拡大、量販店などでの販売だけでなく輸出や学校給食への提供にもつなげ、環境に配慮した米の価値を広く高めてきました。

■JA宮城中央会の佐野和夫会長より

環境保全米づくりは2003年に地元のJAみやぎ登米管内で始まり、2007年から「環境保全米づくり全県運動」として自然環境や生態系の保全と安全・安心の価値を高める動きになりました。栽培にこだわった米は、品種とは別に宮城の看板であり、売りになっています。地域農業を巡る環境は厳しいながらもニーズに応じて供給し続ける必要があるため、主食用米での環境保全米の占める割合を死守しています。

農家の1人として環境保全米づくりに携わってきましたが、当初は勧めを断った経緯があります。圃場のある場所がいもち病の被害を受ける可能性が高い地域だったからです。一方で「虎穴に入らずんば虎子を得ず」という思いもあり、一気に2haの作付けを決め周囲を驚かせました。ところがこの年にいもち病が発生。ただ農薬を散布していなかったことから稲の根が傷まなかったため無農薬栽培でも10a当たり8.5俵(510㎏)の収量を得ました。その後、管内では環境保全米の栽培が本格化、売り先の開拓・確保につながり、取り組みは県域に拡大して、2023年産の作付面積は1万5711haまでになりました。

長年の取り組みは新たな成果を生んでいます。輸出と学校給食への供給です。輸出は県内の5JAで取り組んでいます。農家からは当初、「一生懸命に栽培した米をなぜ輸出するのか。慣行栽培米でいいのではないか」との声が多数寄せられました。その際に世界で環境問題への関心が高まっている状況に触れ「攻められっぱなしだった農業を今度は環境保全米の輸出で攻めていきますよ」と伝えました。ぱっと輝いた農家の目を今でも忘れられません。

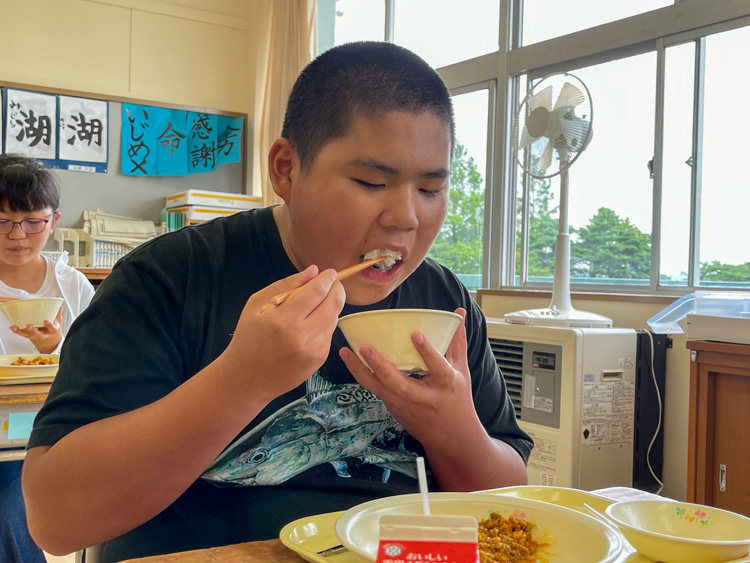

一方で、学校給食への提供は2020年から始まりました。青年部や水稲部会など各JAが実施する食農教育や出前講座などで環境保全米の認知度が高まったとみています。良質な県産米の供給による米飯学校給食の円滑な推進と支援に取り組む共同事業「みやぎ米飯学校給食支援方式」に加入している市町村が対象で、2024年4月時点で35市町村のうち34市町村に供給しています。なお、供給量全体に占める環境保全米の割合は75%を超えています(2022年産の実績)。行政をはじめとする関係機関の理解と協力があってこそ継続しています。

② 持続可能な農業へ乾田直播も普及

■取り組み概要

地域農業の将来を見据えた営農体系の確立にも力を入れています。水田農業では、乾田直播の普及に力を入れており、北海道に次ぐ取り組み面積になりました。さらなる栽培体系の確立へ、JAに実証展示圃を設け、行政やメーカーなどと連携した取り組みを進めています。

■佐野和夫会長より

直播栽培の導入を避けては通れない時代に入りました。高齢化で農家数が減り、耕せなくなった田んぼが基幹的農業従事者に集まる中、資材費の高止まりが続き育苗施設を整備するのは厳しい状況です。乾田直播は規模拡大に向けた省力化技術として期待が高いのはもちろん、移植栽培と遜色ない収量を低コストで確保できると実感しています。というのも、県内の先進地域であるJAいしのまき管内での成功事例があるからです。先進地域で確立した技術や取り組みを見聞きしたり学んだりする中で、挑戦するJAが増えました。次代を担う若手農家も柔軟に対応し取り組めると見込んでいます。2023年度で面積は北海道に次ぐ2530haになりました。

さらなる拡大に向けて、JA全農みやぎが中心となり実証展示圃を設けて取り組みを加速させています。技術力向上と普及に向けて栽培方法に適した資材や防除方法、資材を使う適期に関するデータを収集し続けており、成功事例をいかに多くつくることができるかが鍵を握るとみています。地域農業の維持・継続に向けて成功事例を共有し、栽培技術の確立・普及により、確実な拡大を目指していきます。

全国のJAグループに伝えたいことについて、佐野会長に伺いました

後継者あっての農業です。農家の高齢化が加速する中、このままの状態が続いて農業が衰退し、農畜産物が生産されなくなれば何を食べていくのかということを消費者によく考え、理解してもらわなければなりません。JA全中の宮脇朝男・元会長が揮毫した「不農何食」(なりわいせざれば何をか食わん)を全中の応接室で目にした時に、時代が変わっても書の精神は色あせないことを実感するとともに、今こそ食と農の関係をあらためて考えていく機会につなげていかなければならないとの気持ちを強めました。

地域で後継者や担い手を育てて農業を守っていく盛り上がりが大事な一方で、県域が一体となって取り組んでいくべき必要性もあります。県域ではJA全農みやぎが中心になり、若い農家で構成する組織体を結成し新たな担い手づくりに乗り出しています。例えば畜産の場合、若手肥育農家で構成するグループが情報共有し力を合わせて全県が一体となって「仙台牛」の一大産地を作っていこうと活動しています。影響を受けた繁殖の若手農家も力を結集して「仙台牛」の産地づくりへ新たな組織を作り、若手肥育農家とのつながりを築いています。若手の動きを頼もしく思い、応援しています。

振り返るとかつては県内で、切磋琢磨ではなく、単なる産地間競争をしていた時代もありました。しかし地域農業を巡る環境が変わりそんなことを言っていられません。結束力があれば、万が一、何らかの問題が発生した場合、課題解決に生かせます。営農分野だけでなく、農村の暮らしにも生かせるはずです。各県域で若い農家が培った経験や力を確実に発揮できる体制を整えていけば、JAグループ全体としても足並みをそろえて進んでいけるのではないでしょうか。

中山間地域の対応も大きな課題の一つです。将来的に中山間地域をどう機能させていくのか。実際のところ、中山間地から人が離れ限界になってきている地域もあります。水田活用の直接支払交付金を巡っては、転作で畑にした圃場で水田にしなければならないなど従来と真逆の条件になり大変な状況です。このままでは中山間地域に耕作放棄地が一気に増え、圃場が荒れ放題になれば鳥獣害被害もとんでもないことになります。中山間地域だけの問題ではないのです。目の前に迫る課題を解決しなければ2度目の日本列島改造の時代が来る可能性があるとの危機感を抱いています。