地域農業47色

第28回 地域を守る担い手育成に力/組織基盤の確立へ仲間づくりも

JAグループ山形の取り組み

① 地域を守る担い手育成に力

■取り組み概要

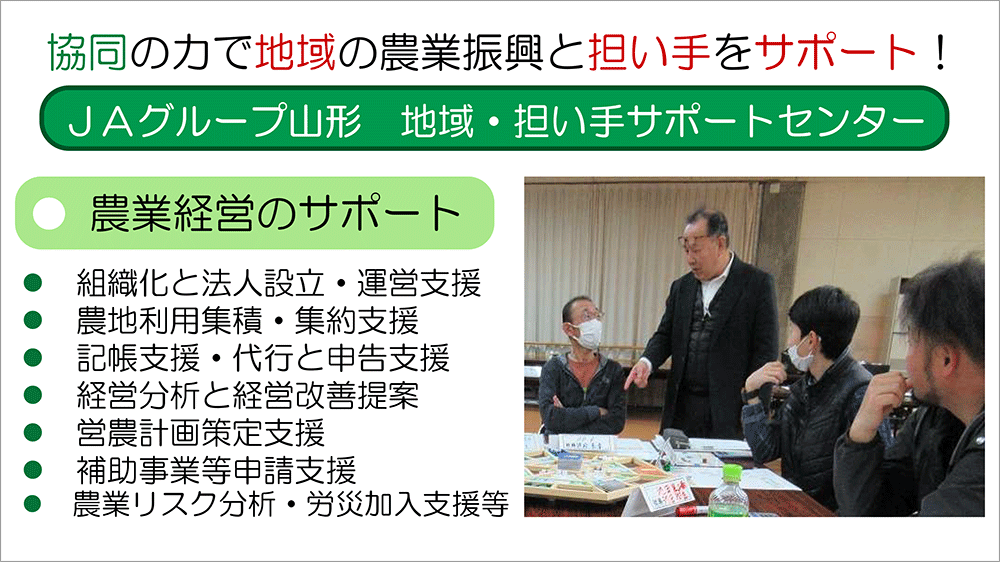

JAグループ山形は持続可能な農業の実現へ、担い手支援を軸にした人づくりに長年、力を入れてきました。集落営農組織や地域営農法人への支援をはじめ、最近ではスマート農業の推進も図り、地域農業や農村の維持・活性化に向けた後押しをしています。

■JA山形中央会の折原敬一会長より

農業県として大事な生産振興を行政と一体となり進めてきましたが、農家の高齢化などを背景に離農が進む中、JAグループが果たすべき役割として大きな起点となったのが担い手の育成や支援でした。県段階において「JAグループ山形地域・担い手サポートセンター」(サポセン)を立ち上げて取り組んでおり5年、10年という期間でみると一定の役割や機能を果たしてきたと思います。実際に現場に行き届いているかどうか、という検証を常に繰り返し歩んできました。

地域農業の維持・活性化に向けて、生涯現役で地道に生産活動をする高齢者を含めた農家はもちろんですが、集落営農組織を含めた法人化組織が担う役割は大きく、耕作面積も広げています。生産振興に法人組織との連携は欠かせません。先祖伝来の農地を引き継ぐだけでは地域農業を守り切れない時代になっています。集落機能として判断していかなければならないとの共通認識で臨まなければなりません。

長年の支援効果もあり、集落営農の組織化や法人化は進んでいます。地域営農法人などとの結びつき強化に向け、組織の立ち上げや運営の取り組みを応援する事業も2016年度から継続して実施しています。

16年3月の地域営農法人協議会の発足によりネットワークは広がり、今年1月時点で会員数が190法人になりました。持続的発展と経営の安定化を図ることが狙いで、事務局はサポセンが担当。協同の力で地域の農業振興と担い手をサポートしています。田んぼを含めて地域農業を今後どうしていくのか、農地を含めて地域をどう守っていくのかという将来像を描き、浸透させるために協議会に関わる団体との連携も一層強めています。

次世代を支えると期待の高いスマート農業の推進支援も重要です。労働力不足の解消や規模拡大の実現へ、農薬散布などでのドローンの活用とオペレーターの育成、新技術の導入により魅力ある経営体になっていくのではないかと考えます。

② 組織基盤の確立へ仲間づくりも

■取り組み概要

組織基盤の確立に向けて、組合員との関係強化やJA利用者や地域住民らとの仲間づくりも進めています。「一戸複数正・准組合員拡大運動」や消費者の農業理解を広げる取り組みなどを展開、新年度以降は一層加速させます。

■折原敬一会長より

農村地域に限った課題ではないかと思いますが、生産現場での労働力確保が難しくなっており地域の協力体制をどのように整え、確立していくかという問題意識があります。体制づくりの一つとして、組合員や地域を支え続ける組織として盤石な経営や事業基盤を築くために「一戸複数正・准組合員拡大運動」を展開していきます。次代にどうつないでいくかが直近の課題ですが、まずは後継者ら次代の担い手や女性農業者にも加わってもらえるように呼び掛けていきます。事業利用のメリットを伝え、理解してもらうことが大事だと思います。

農作業支援など地域農業を応援してくれる人たちが准組合員として仲間に加わってくれることも願っています。日本一の生産量を誇るサクランボの場合、JAが従来、無料職業紹介所を通じて応援者を募ったり、旅行会社と連携したツアーの参加者に産地で手伝ってもらったりしてきました。現場では単なる作業だけでなく、交流や接点を持ったのを機に、産地に魅力を感じ何度も足を運んでくれる人たちもいます。こうした輪が有効的につながり、ファンづくりにつながっていくことに期待します。

一方で、営農活動を続けていくためには災害に強く、再生産可能な農業を実現しなければなりません。県内ではここ数年、2年に1度の割合で大きな災害に見舞われています。被害に遭った農地を復旧・復興させ、農家の暮らしと営農再開を目指すことが、県などの行政との共通認識です。気象状況に加え、鳥獣害、生産資材などのコスト上昇など安定的な生産が担保されない中で生み出されている農産物は、工業製品とは違った条件下にあることを理解してもらい、組織を支える支援者や応援団を増やしていきたいのです。昨年から取りざたされている米価を巡っては消費者の誤解も少なくないので、JAグループ山形として「ご飯1杯当たり約39円」と打ち出した卓上に置くのぼり旗などを独自で作り、広く考えてもらう機会につなげてもらおうと努めています。

全国のJAグループに伝えたいことについて、折原会長に伺いました

産地によって気象や土地の条件、営農類型は異なりますが、国民が消費する必要な食料は国内で確実に生産していくことが大切であることに変わりません。産地リレーでつなぎ安定的に供給していくのがJAグループとしての大きな役割です。そのためには、一定の価格により安定した収入を得られるかが鍵を握ります。それが産地の維持にもつながります。

国内では生産できないなど輸入に頼らざるを得ない農産物もありますが、総体的な産地の育成、生産資材の高騰による影響を踏まえた価格形成の在り方などを含めて「国消国産」を考えてもらえるように消費者への広報活動を継続していくのは大事な取り組みです。

食料自給率の高い米を巡っては、価格水準が高いとか安定的に供給できないと指摘されています。農家の立場で考えれば、価格は高いほうがいいことは理解します。しかし昨年の端境期以降、その後、新米が出回っても小売価格が上がっている状態です。こうした状況で今後も安定した取引が続くのかどうか。国は政府備蓄米の放出で市場での不足感を解消する決断に至りましたが、逆に米価の大幅下落で生産コストも回収できない状況にならないかと心配です。国内生産が最も多い品目だからこそ、本来は国民に不安を与えない、安定した品目であるべきです。ましてや投機的な取引で動くような展開を望んでいません。

集荷・販売する立場にあるJAグループとして2025年産に向けた取り扱い方針をしっかりまとめて正確な情報を発信していかなければなりません。現場主義、組合員の目線を忘れずに物を申すところは申す、というスタンスで最大限の力を尽くし業務に当たることが必要ではないでしょうか。