地域農業47色

第29回 都市農業への理解促進に力/土づくりや食農教育でファン開拓

JA東京グループの取り組み

① 都市農業への理解促進に力

■取り組み概要

JA東京グループは、都市農業の重要性を訴え続けています。国内最大の消費地を抱える利点を生かして日本の農業の大切さを広く伝え、都市農地を生かす取り組みを進めようと奮闘しています。

■JA東京中央会の野﨑啓太郎会長より

東京23区から奥多摩の山間部、亜熱帯の小笠原まで広範囲でそれぞれの環境を生かした農業に取り組んでいます。他の道府県に比べれば生産量や農業産出額は少ないですが、特徴的な作物としてはワサビに小松菜、ウド、パッションフルーツ、少量ながら茶もあります。

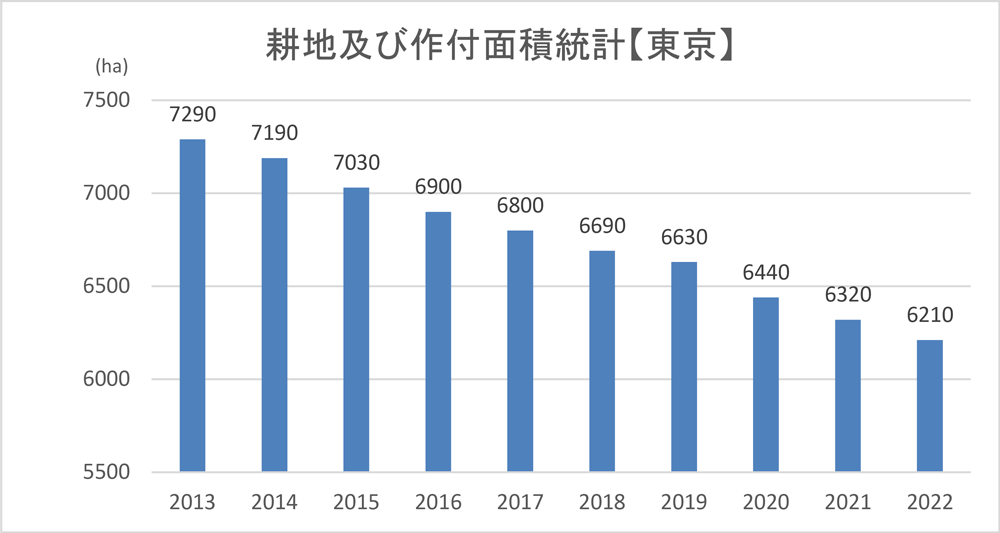

農地は小笠原まで含めて6200haほどありますが、毎年100haのペースで減っています。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを足した面積が減っているイメージです。2015年の「都市農業振興基本法」制定により農地の位置づけが従来の「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」に変わったのは大きな転換でしたが、後継者のいない高齢農家が営農できなくなり農地を手放す場合もあれば、都市部の緑地を維持するために指定された「生産緑地」を相続の際に手放さざるを得ない状況が大きく影響しているとみています。農家数は1万戸を割り込み9000戸台になりました。

一方で、熱心に営農に取り組む農家がいるのも事実です。頑張る農家が耕し続けるためにも、農地税制と都市計画の面から特に市街化区域内の生産基盤となっている農地の減少問題への対応に取り組み、事業承継や担い手育成など総合的な都市農業政策を推進できるよう、働き掛けたり、知恵を絞ったりしていかなければなりません。

農地は生活環境を保全する緑地としても大きな役割を果たしています。併せて、万が一、火災が発生した場合の延焼防止や震災が発生した際の一時避難場所など防災機能の役割を果たす多面的機能があることから東京での農地の維持・確保は極めて重要です。こうした点を広く理解してほしいと考え、行政の協力なども得て必要性を訴え続けています。

② 土づくりや食農教育でファン開拓

■取り組み概要

無料で実施している土壌診断は、化学肥料の価格の高止まりが続く中、生産者の経営コストの上昇を抑えるために支援する狙いがあります。採取した農地の土壌に含まれている成分量を専門機関で診断し、結果に基づきJAの営農指導員らが適した肥料の種類や作物ごとの使用量などを助言します。土壌診断を実施した生産者が、たい肥や有機質肥料、栽培後にすきこむ緑肥の種子、すきこむための機械類などを購入した際に経費の一部補助を受けられる事業も今年度に限って活用できる仕組みを東京都と連携してつくりました。たい肥や緑肥を利用するのは、コストの削減はもちろん、農産物づくりの最も基本となる土づくりにつながります。土壌診断を希望する生産者はかなりいると聞いています。土壌の環境を整えた農地で、育てた取れたて野菜の味は格別です。土壌診断が行きつくゴールは地元産農産物のファンづくりにつなげることです。

こうした農産物が東京にもあることを広く知ってもらう活動は大事です。東京の人口1400万人のうち農地がない、もしくはほとんどない14行政区には400万人が暮らしていると言われています。こうした地域を中心にJA東京中央会は都と連携し、次代を担う若者や児童・生徒への食農教育活動を進めています。

都内で営農する生産者やJA職員が出向く出前授業を年30回程度開くほか、小・中学校の栄養士や栄養教諭らを対象にした生産現場や農産物直売所などの視察研修を企画。出前授業実施日や11月2日の「都市農業の日」に合わせて学校給食への都内産農産物を提供しています。今ではうわさを聞き付けた学校からも問い合わせを受けるほどに活動は着実に浸透してきました。

長年、学校給食に都内産農産物を地道に出荷し続けている農家もいます。東京都は1月、取り組みをたたえ、対象農家に対して感謝状を贈りました。こうした評価は農家の励みになりますし、営農意欲の向上にもつながります。

全国のJAグループに伝えたいことについて、野﨑会長に伺いました

高度成長期には農村から都市への人の流れが加速し市街地が広がる半面、近郊の農村は減り、農地は点在し市街地の中に広範な農地がのこされる形となりました。市街化区域内にある農地は宅地化すべきとの開発圧力にさらされたり、市街化区域内の農業は国の農業施策の対象から外され宅地並みの課税を課せられたりするなど大変な時期があり、当時の農協組織をはじめ生産者ら農業関係者が声を上げて、世の中を動かし1990年代になり都市農業が評価されるようになった経緯があります。

都市に農地はあるべきものと位置付けた「都市農業振興基本法」の制定をはじめ、「生産緑地法」の改正により直売所や農家レストラン等が設置しやすくなるなど、農業経営の形態が拡大、「都市農地貸借円滑化法」の成立で生産緑地の貸借がしやすくなりました。生産緑地の指定期限を10年間延長できる「特定生産緑地制度」も創設されました。生産緑地の減少が心配された「2022年問題」をいったん回避できたものの、相続問題に直面すると農地を手放す判断をするケースは増えており生産緑地の指定期限が延長されたからといえ手放しで喜べる状況にはありません。

今後、農地を手放さないようにするにはどうするか。組合員の農家とコミュニケーションをとって営農しやすい環境整備に努めるのがまず重要だと思っています。営農を維持してもらうためにどうすべきか、現場の声に耳を傾けることが大切です。

生きるための食料を生産する第1次産業がなければ、第2次、第3次(産業)は成り立たなちません。国民の皆さんに第1次産業の大切さをあらためて見直してほしいと強く願っています。国内の食料自給率(2023年度)はカロリーベースで38%と低く、国際情勢を考えると輸入頼みでは今後厳しくなると想定されます。「国消国産」への理解推進が一層求められる中、JA東京グループとしては、小・中学校への出前授業に畑の見学、農産物直売所での生消交流の継続は欠かせないと考えています。