地域農業47色

第30回 農業と地域の未来をつむぐ計画始動/生産部会を核とした産地振興にも力

JAグループ静岡の取り組み

① 農業と地域の未来をつむぐ計画始動

■取り組み概要

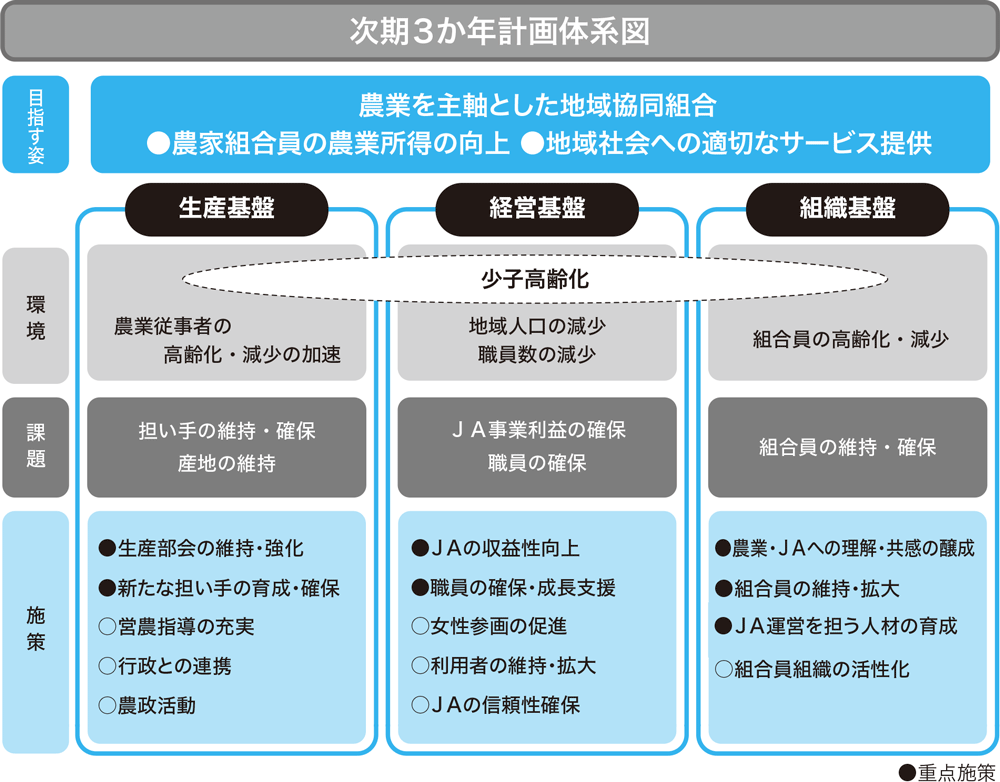

「農業と未来をつむぐ“協同の力”」を掲げた「JA静岡3か年計画」が新年度から本格始動しました。農家組合員と地域住民ら協同組合の原点である「人」に立ち返り関係を深めて結びつき、地域農業を軸にした地域づくりに一体となって進むことを目指します。

■JA静岡中央会の鈴木政成会長より

産地を取り巻く環境が厳しい中、新たな3か年計画を昨年12月に決議しました。静岡県でも農家が減っています。販売農家に限ってみれば年間1500人が辞めているのに対し、新規就農者は300人程度にとどまっていると言われています。想定以上の減少です。静岡県は移住先として人気のある地域ですが、なりわいとして農業を選ぶことにはまだつながっていないと見ています。

なりわいとしての農業の魅力を向上させるのは決して簡単なことではありませんが、農家組合員と地域住民が関係を深めて「つむぐ」ように結びつくことが最も重要だと考えています。実現に向けた重点取り組みとして生産基盤の強化、経営基盤の構築、組織基盤の強化の3つの基盤を掲げました。生産基盤を強化するためには、JAグループの経営基盤と組織基盤がしっかりしていなければならない。3つの基盤をバランスよく進めていかなければなりません。

現状としては、組織基盤を支える組合員が減り、これまで組合員数拡大に寄与してきた准組合員も同様の傾向にあります。日本全体で人口減少が進んでいる状況で、組合員数の一定程度の減少はやむを得ないということを現実として受け止めて対処する必要があります。そのうえで、これまでご縁がある組合員とのつながりをより強化するとともに、その他の地域住民との関係性も広げていく必要があります。

JAや農業に親しみを持ってもらう層を増やすために地域住民だけでなく現役の組合員の皆さんにもあらためて組織や地域農業を認識してもらう機会をつくらなければならないと考えています。第一歩としてまずは広報活動による継続的な情報発信にあらためて努めなければなりません。併せて、JA運動をけん引できる組合員リーダーを育成するという観点から、例えば全国でも盛んな「組合員大学」をこれまで以上に盛り上げていきたいとの思いを強めています。

② 生産部会を核とした産地振興にも力

■取り組み概要

農家組合員の所得向上や産地の維持・拡大には、生産基盤の強化は欠かせません。JAグループ静岡は生産部会を核とした地域農業の振興を着実に進めようと、多様な担い手を確保するとともに、営農指導員の計画的な育成を一層強化します。

■JA静岡中央会の鈴木政成会長より

国民が食べる食料を国内で生産しきれていない状況が続いています。食料自給率がカロリーベースで38%というのは、先進国では異常です。国が自給率向上の旗を振っても、なかなか上向いていません。生産振興を第一と考えるJAグループとしては農業の衰退を食い止めなければならず、生産部会の組織力を強化することが重要だとあらためて感じています。

JAグループ静岡では、2016年度から生産部会の強化に乗り出しています。部会の10年後を描いた「めざす将来像」を話し合って作り、実現に向かって実践するのです。県内には400ほどの生産部会があると言われていますが、24年度までに「めざす将来像」を策定したのが121部会、その内容を全員で共有しているのは30部会にとどまっているのが実態です。自らの意志で決めて取り組む生産部会は、充実した活動をしているケースが多い印象があります。地域農業を巡る環境が厳しく「待ったなし」の中、まずは共有・実践できる生産部会を増やすために再点検を進めることにしました。

あわせて、静岡特産の茶やミカンなど、確立しているブランドの強みを生かした取り組みを進めることも重要です。ブランド価値の向上により単価の高い取引につながれば、農家の営農意欲の向上にもつながります。新規就農者を確保して指導・支援することはもちろん、栽培によって産地を守ってくれている農家の作業の効率化や経費削減につながる手立てを考えていく必要もあります。生産部会の活動を支援し産地づくりを進めるJAの営農指導員の育成にも力を入れています。多様化・高度化する農業者ニーズに対応できる能力や資質の向上には、研修だけでなく、到達目標に向けた仕事経験の積み上げとなるキャリアパスを考えるなど、計画的な人づくりも進めていきます。

全国の皆様に伝えたいことについて、鈴木会長に伺いしました

全国的にも大きな課題である担い手を確保するために、「農業は充実感や満足感を得られる魅力的ななりわいである」ということを広く伝えていかなければなりません。地域農業を守っていく担い手として期待されるのは、親元就農を含めた新規就農をはじめ、60歳、65歳などの定年帰農者や農産物直売所への出荷者などと幅広いです。多様化する就農ニーズに柔軟に対応するためにJAグループとしての対応策を改めて検討・確認する必要があります。

現場の活動も重要です。農業への理解を深めてもらう手法のひとつとして、地元では地域住民に対しプランターを使った野菜などの栽培を勧めています。「作って、収穫して、食べる」という喜びを味わえ、取れた野菜などをお裾分けすれば充実感も得られます。栽培の苦労を知る機会にもつながります。

地域農業の維持・継続のためには、一定の所得確保は欠かせません。こうした観点から改正された「食料・農業・農村基本法」には期待しています。最近は物価高や農産物の価格上昇などの指摘もありますが、実際のところ、生産にかかる資材の価格や高止まりする輸送コストなど、かかった経費を十分に反映した価格形成には至っていないとみています。法律の裏付けにより価格の適正化を図ることができれば、農業が魅力あるなりわいとなり、農業者人口の確保にもつながるのではないでしょうか。法制化をきっかけに適正な価格形成の実現に向けて大きく動き出してほしいものです。

一方で、国をはじめとする行政の動きを待っているだけでは何事も始まりません。まちづくりや地域づくりも同じですが、「国や県、市町村などがやってくれないから何もできない」というのは良くない。自分たちでできるところから始めることが大切です。ほんのわずかだとしても自分達でできる事を進めたうえで、解決が難しい部分は行政などの支援を求めるという姿勢が重要だと考えます。まずは自助努力によってできる行動を積み重ねることを意識したいものです。