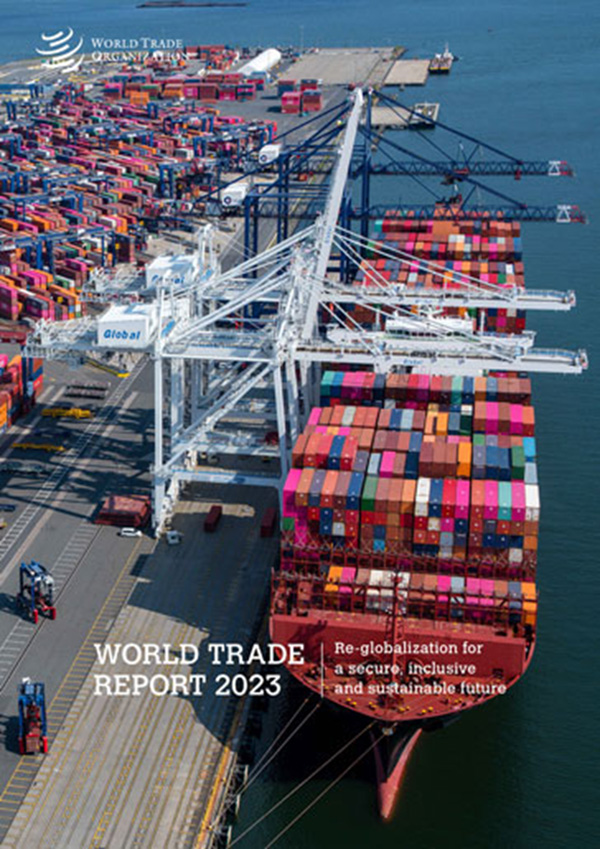

WTO(世界貿易機関)が毎年公表している「世界貿易報告書」。今年の報告書(WORLD TRADE REPORT 2023)には、「安全で包括的かつ持続可能な未来のための再グローバリゼーション」という副題が添えられている。

“WTO”と聞いて懐かしく思った方も多いだろう。関税・国内補助金の削減や輸出補助金の撤廃など農業分野の交渉も含め、2001年よりWTOドーハ・ラウンド¹がスタートし、2008年には妥結に近づくものの途上国と先進国の対立等から交渉は決裂。その後も溝は埋まらず、交渉は停滞が続いている。昨年6月に開催された第12回WTO閣僚会議では、約6年半ぶりの閣僚宣言の採択、20年以上に及ぶ漁業補助金交渉の第1段階合意など一定の前進が見られたが、貿易ルールの形成の場としてのWTOの存在感、WTOへの期待が薄れていることは否めないだろう。

WTOが停滞する中で、各国はこの間、2か国間または数か国間でのEPA(経済連携協定)やFTA(自由貿易協定)²の締結を進めてきた。ジェトロの調べによれば、本年1月末時点での世界の発効済み自由貿易協定数は累計386件³に上る。

さらには、ドナルド・トランプ前大統領の米国第一主義に基づく一方的な制裁措置等に代表されるように、近年、欧米を中心に保護主義や反グローバリズムが台頭し、WTOルールを軽視するような動きも見られる。新型コロナウイルスのパンデミックは、人々がグローバル化を再考する契機ともなった。

こうした中で、冒頭で述べた報告書は、貿易懐疑論が広がっていることは認めつつ、さまざまなデータを用いてグローバル化や国際貿易の現状分析を行い、安全保障から包括性、気候変動に至るまで世界が直面している主要な問題に対処するためには、貿易の分断化ではなく、貿易統合をより多くの人々、経済、課題に拡大する“再グローバリゼーション”と呼ぶプロセスが有効であると論証している。そして、再活性化され、改革されたWTOがその中心的な役割を果たすとしている。

次回のWTO閣僚会議は来年2月に予定されている。WTO改革⁴に向けた機運の高まりも見られる中、次の閣僚会議において少しでも有意義な成果を出せるかどうかは、今後の世界の貿易秩序を占う上で重要な試金石となるだろう。

他方、近年の保護主義や反グローバリズムの背景の一つには、グローバル化に取り残された人々の不満の声およびそれを利用するポピュリスト政治家の存在があると指摘されている。ルールに基づく多角的貿易体制を維持していくためには、グローバル化が生み出した歪みに各国が適切に対処していくことも求められるだろう。

1 「ラウンド」とは、全加盟国が参加して行われる貿易自由化交渉を指す。なお、WTOには現在164か国・地域が加盟している。

2 FTAは物やサービスの貿易自由化を行う協定で、EPAは物やサービスに加え、知的財産の保護や競争政策、人の移動、技術協力などの幅広い分野を含む協定とされているが、区別は明確ではない。

3 うち日本が関与するものは日豪EPAやTPP11、日米貿易協定、RCEPなど21件。

4 ルールメーキング、紛争解決制度、協定履行監視に関する制度改革。