地域農業47色

第26回 農業経営の持続化支援に力/TAC活動も県域で細やかに

JAグループ山口の取り組み

① 農業経営の持続化支援に力

■取り組み概要

JAグループ山口は、農業経営の持続化に向けた支援を精力的に取り組んでいます。地域農業を次代につなぐため、効率的で安定的な農業経営を目指す担い手の確保について多様な切り口で推し進めています。

■JA山口中央会の平岡武会長より

県内人口が減る中、基幹的農業従事者は現在、1万6,000人になりました。このうち85%が65歳以上で平均年齢が72.3歳と言われていますが、それ以上に高齢化が進んでいる実感です。農業人口の減少により生産力は下がり、山際を含めて中山間地が荒れ始めるなど現場に影響が出ています。こうした状況から、事業承継や担い手確保を特に喫緊の課題と考え、早急な解決を目指し対策に乗り出しています。

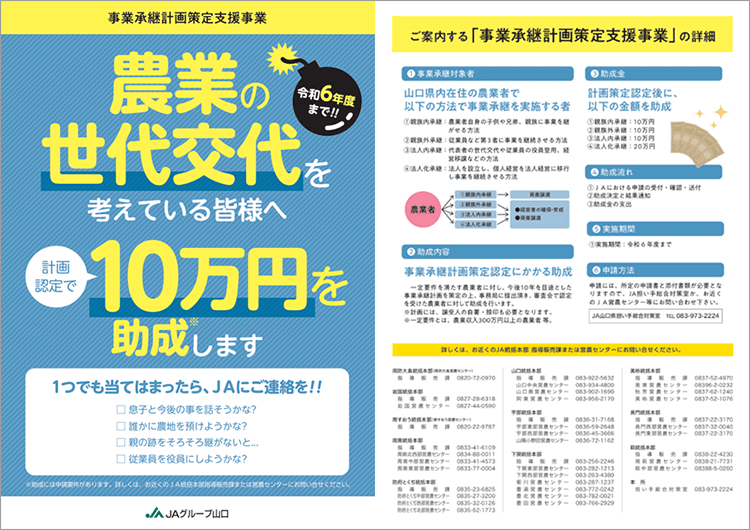

そのひとつが、2021年度に始めた事業承継の計画策定に向けた支援事業です。事業承継を事前に話し合う機会を設けることで、計画的に受け継いでいくきっかけになればとの思いで始めたものです。具体的には、計画を策定した農家に対し助成金を支払う仕組みですが、実際に事業を活用されたのは現時点までの4年間で116件です。生涯現役との思いで営農に励む農家にとっては特に親族内での承継は難しく、事業承継というテーマがあらためてデリケートであることが浮き彫りになりました。

受け継ぐ環境を考えると、従来60歳だった定年年齢が65歳となり、職場を退いた後の選択肢として農業を選ぶ人が少なくなってきているのではないか、定年延長が逆に農業にとってはマイナスになっているのか、とも考えます。ただ長い目でみれば、労働力確保や生産基盤の維持に向けては重要な取り組みのひとつであることに変わりはありません。今後も継続的に進めていきます。

一方で、後継農家が資産を受け継いでいく「リノベーション・マッチング事業」も用意しています。高齢化などを理由に離農する農家が増える半面、地域農業を担う新たな担い手が園芸用ハウスなどの施設を設置する際に生産資材価格の高止まりにより、負担がかさんでいる実態が続いています。遊休ハウスの有効活用と新たな担い手が施設を設置する際にかかる費用を軽減するため、2021年度に本事業を始めたところ、一定の評価を得ることができました。

こうした事業は、県域JA合併の際に実施したアンケートや、担い手に出向くTACの活動を通じて届いた農家の声を受けて構築したものです。

② TAC活動も県域で細やかに

■取り組み概要

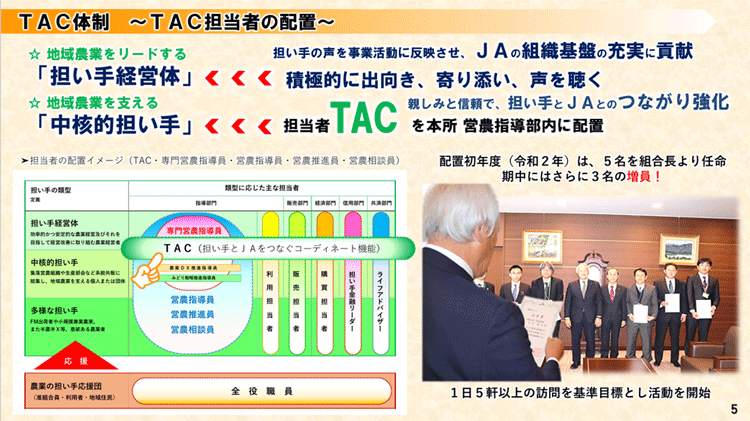

提案活動による担い手の満足度向上を目指し、TACの機能充実にも力を入れています。2021年度にはJAグループ山口の部門間連携をより一層図ることを目的に専門部署を設置し、総合力を発揮して進めています。

■平岡武会長より

県域JAが2019年4月に誕生したのを機にTAC活動を本格化させました。地域農業の担い手に出向き、要望や意見を聞くとともに、総合事業を展開するJAの強みを生かした事業提案や課題解決に努めています。TACだけでは解決できない担い手の悩みや課題もあります。活動を通じて得た情報や意見・要望を共有しグループ連携で対応する。こうした担い手とJAグループをつなぐ役割がTACに求められています。

情報共有の手法のひとつが「TAC日誌システム」です。担当者が日々の活動や目標に対する進捗状況を個人別・エリア別に、実績をはじめ、訪問履歴や折衝状況などを記録します。行動の見える化により、客観的に振り返り、効率的で効果的な訪問の実現にもつながっています。もうひとつがTAC単独では対応できない案件を担当部署につなぐ「情報連携シート」です。こうした取り組みを連動させたところ、訪問件数はもちろん、相談や対応・提案数も増えてきました。

県域で円滑に進められている理由のひとつに「担い手総合対策室」の立ち上げがあります。組合員の声を受け止める体制づくりをしようと専門部署として設けましたが、横断的にさまざまな助言ができるのが強みです。今年度からは県内の3エリアにそれぞれ「TACエリアリーダー」に加え、「TACエリアマネージャー」を配置し、担当者の育成や実績を含めた管理体制の強化、他部署とのさらなる連携強化を図っています。併せて、財務分析や労務管理なども含めて経営状況や課題に対応する「担い手対策課」も新たに設けました。細やかに対応する仕組みは訪問先の応援につながっており、法人からも経営診断に関する評価の声が届いています。専門部署の設置により、担い手の農家と向き合える時間や回数は確実に増えました。

ただTAC活動は成果が見えにくく、成果が出るまでに時間がかかります。一方で、担い手が抱える悩みや課題は多様化し、最近では温暖化の影響にどう対応していくかが大きな課題になるなど、取り巻く環境は変化しています。情報を横断的に共有のうえ、「JAならでは」の総合力を発揮し、根気強く解決策を見いだしていくことで、根気強く取り組みを続けていかなければならない、とあらためて実感しています。

全国のJAグループに伝えたいことについて、平岡武会長に伺いました

農業や農家の多様化が進む中、JAが最も大切にしなければならないことは、親しみを持ってもらえる人づくりだと考えています。農家や法人の信頼をいかに得られるか、という観点からTAC活動をさらに深め、連携し、全ての事業につなげていきたいです。

最近では、デジタル技術を導入するDXや、AI技術を使ったスマート農業などに取り組む農家も増えており、抱える悩みや問題も複雑・高度化しております。場合によってはJAの担当者が即座に対応できない可能性もあり、時代の最先端を走る農家や法人に取り残されないよう、JAグループもDXやAIなどに詳しい人材の育成が求められているのではないでしょうか。一説によると、AI時代を生きていくには、文系と理系のコラボレーションがとても大事であると言われています。文系の人間が考えたものを理系の人間が形にしていくという共同作業により、JAグループ間の連携をより一層密にし、広く信頼を得ていくことで、JAのファンを増やしていかなければなりません。

次代の地域農業を担う後継者対策は二極化しています。従来、個人農家が共同で協力してきた集落営農組織はメンバーの高齢化が進んでおり、今は経営体が法人格を残したまま連合体となって助け合っていく形が生まれてきています。小規模な法人が多い地域では、特にこうした形態が増えていく可能性が高いはずです。農家人口が減少すると予想される中、今後、JAは、どう支援していくのか。また、新たな担い手をどう補っていくのか。さまざまな課題解決に向けた取り組みをJAグループ一体でしっかりと進めていきたいと思います。