地域農業47色

第32回 認知度向上を狙う「鹿児島黒牛」/中核担う営農指導員の確保・育成も

JAグループ鹿児島の取り組み

① 認知度向上を狙う「鹿児島黒牛」

■取り組み概要

JAグループ鹿児島は「鹿児島黒牛」の認知度向上を狙った取り組みに力を入れています。日本一の飼養頭数を誇る実績と安定供給などを旗印にブランド力を高めるとともに首都圏での販売強化にも乗り出しています。

■JA鹿児島県中央会の山野徹会長より

農業の盛んな鹿児島県の2023年の農業産出額は5438億円で、北海道に次ぐ第2位を7年連続で維持しています。畜産部門は7割近くを占める3754億円、そのうち肉用牛は1208億円と県産出額の約2割を占めています。農水省の畜産統計によると、24年2月の時点で和牛肥育牛と繁殖雌牛の飼養頭数は国内で最も多く、さらには和牛のオリンピックとも言われる「第12回全国和牛能力共進会」では9部門のうち6部門で最高位の農林水産大臣賞を獲得し、内閣総理大臣賞も得て11回大会に続いて最優秀枝肉賞を受賞しました。毎年開かれる九州管内の系統和牛枝肉共励会において、団体賞を過去最多の15回受賞するなど、実績も品質の高さも申し分ない自慢の「鹿児島黒牛」です。全国の消費者にその魅力を知っていただき、ぜひ味わっていただきたいという願いとともに、農家の所得向上につなげたいという思いを強くしています。

JA鹿児島県経済連は、これまで京都や大阪など関西圏を中心に販売してきましたが、さらなる販路拡大を目指し、東京でのPR活動を強化することにしました。2020年からは東京食肉市場への出荷を開始し、さらに下北沢、恵比寿、有楽町などで消費者交流型イベントを開催してファンづくりを進めています。これにより、多様化する消費者ニーズを実感し、需要に応じた牛の育成を行っています。

生産コストの高止まりが続く中、JA鹿児島県経済連の直営牧場では、環境負荷の低減を目的として国が認証する「J-クレジット」や、民間と連携した「ボランタリークレジット」に取り組むとともに、生産コストの削減を目指した飼養体系の構築にも試験的に取り組んでいます。こうした積み重ねにより27年に開催予定の第13回全共で3連覇を目指します。「日本一」になるとイメージが変わります。24年産の生産量がトップになった鹿児島県産のお茶(荒茶)もそうですが、日本一になった農畜産物を「食べてみたい」「飲んでみたい」「産地に行ってみたい」という関心に加え、生産者の営農意欲も高まります。目標達成へ、生産者と確認して準備し、肉用牛農家の熱意や技術力を存分に発揮できる基盤を固め、次代につなぎたいと考えています。

② 中核担う営農指導員の確保・育成も

■取り組み概要

地域農業の維持・継続、生産振興に営農指導事業は欠かせません。少子高齢化の進行で、人員確保が厳しい中、JAグループ鹿児島は県立農業大学校の新卒生を対象にした表彰・助成制度を創設し、就職意識を高めてもらうなど人材の掘り起こしと育成にも注力しています。

■JA鹿児島県中央会の山野徹会長より

営農指導員の確保・育成や営農支援体制の整備に力を入れるのは、JAの収支構造が変化し、営農経済事業の収益力の強化が求められているためです。中核を担う営農指導員の質の向上と量の確保を急がなければなりません。鹿児島の営農指導員は4月1日時点で339人いますが、減少傾向にあるため、1人当たりの業務量や内容が増え、本来の業務に集中できる体制が整っていないのが実態です。指導員の不足が続けば農家支援が行き届かず、持続可能な農業の実現が厳しくなります。問題を解決するためには、適切な絶対数を確保し、業務の効率化を図らなければなりません。

対策の一環として、県立農業大学校から営農指導員などとして就職する新卒生を表彰・助成する制度を、23年度にスタートしました。24年度には1人、25年度には9人を表彰・助成しました。いずれも県内JAの営農経済部門で勤務しています。JAへの理解を深め、就職先として関心を持ち、前向きに検討・挑戦してくれたことに感謝し、非常に頼もしく感じています。

組合員のニーズの多様化に伴い、営農指導員に求められる役割が変化しているため、新たな知識や技術の習得が必要です。このため、知識や技術を向上させる研修や育成プログラムを提供し、専門性を高めるとともに、持続可能な県内農業の発展を目指して取り組んでいます。

さらに、業務の高度化を進めるための仕組みも導入しています。効率的な農家巡回と情報共有を可能にする営農支援システムを構築し、重点的に巡回する農家組合員を選定。巡回計画を作成し、実績や意見をシステムに入力して情報を共有しています。これにより、進捗管理や業務改善、体制整備に活用しています。

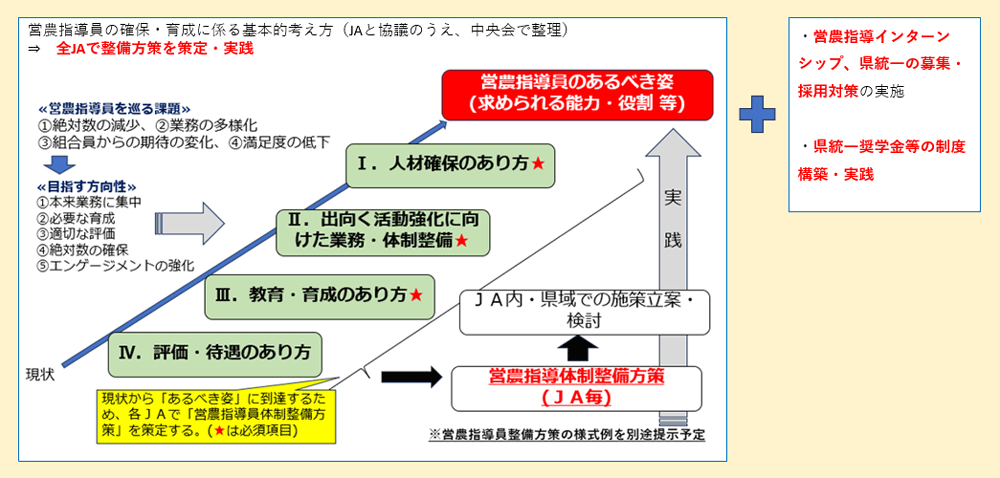

さらなる育成に向けて、デジタルトランスフォーメーション(DX)に対応した業務の効率化をはじめ、所得を向上させる農家経営の支援力の強化、適切な評価によりやる気を引き出す目標管理制度の運用も重要です。農家の所得をいかに上げていくかということが最も大切です。JA全中が10年ぶりに改訂した方針「営農指導事業機能・体制強化方針(改訂版)」を踏まえて、県域としての基本的な考え方を整理し、取り組みを進めます。

全国のみなさんに伝えたいこと

2012年に次いで2度目となる「国際協同組合年」の今年、鹿児島では1975年に農協や生協、漁協、森林組合の県段階の連絡機関として設立した鹿児島県協同組合連絡協議会(KJC)が50年になる節目と重なりました。ちょうど私がJAに入った年だったのですが、現在も活躍されている熱心なリーダーの先達をはじめ、長年にわたって協同組合間の交流や学習、研究活動を地道に継続してきました。設立40周年には協同組合連携の深化に向けた意見交換会を開き、活動の方向性を見いだしたほか、各組織の職員が合同で理念や思いを学ぶ場をつくったり、KJCのコラボ商品企画などを打ち出したりして、協同組合の存在意義を再確認し、地域社会に貢献する姿勢を強めてきました。今年は広く協同組合の理念の浸透を図るため、協同組合の原点とも言える二宮尊徳(金次郎)の生涯を描いた映画を上映し、協同組合への理解と支持を広げていきます。

喫緊の課題は、若い世代に対する協同組合理念の浸透をいかに図るかという点です。県立農業大学校に加え、JAグループ鹿児島が連携協定を結ぶ鹿児島大学で2020年度から協同組合を知ってもらう講座を開いています。21年度からは県内の農業高校でも講座を実施し、JAや協同組合の存在意義、役割を伝え、理解を深めてもらっていますが、やはり幼少期からの食農教育が最も大事です。鹿児島を含め全国各地で取り組んでいる小学生を対象にした体験型のアグリスクールや家庭などで稲作に触れる機会を提供できるバケツ稲づくりをはじめとする学ぶ機会をつくり、農に目を向けてもらう環境をつくっていかなければならないと実感しています。