アメリカ人にとって、牛肉は単なるタンパク源ではない。ステーキを焼くグリルに響く音、立ち上る煙、香ばしい匂い。どれもが「アメリカらしさ」を象徴し、それは「肉を食べる自由」と「豊かさ」「豪快さ」を象徴する文化の味といえる。

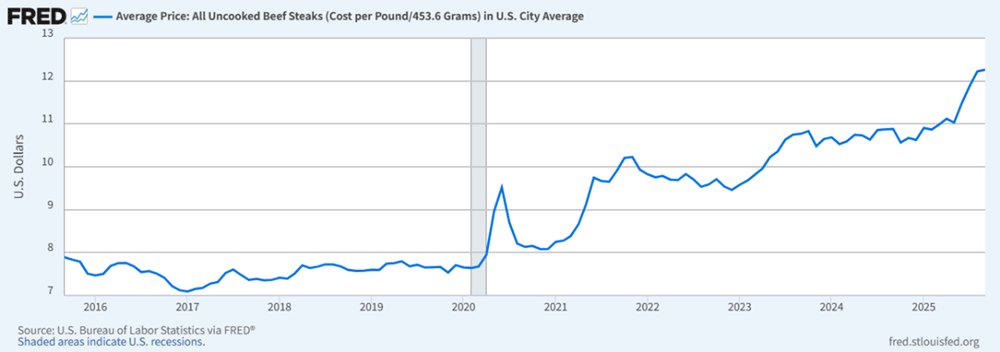

だからこそ、2025年にかけて牛肉価格が過去最高を記録したとき、多くの家庭が衝撃を受けた。日本では、コメの価格高騰が「令和の米騒動」と話題になっている裏で、アメリカでは「牛騒動」ともいえる状況が続いている。

実際に、スーパーマーケットの精肉コーナーでは、かつて1ポンド(453.6g)4ドル台だったひき肉が6ドルを超え、ステーキ用のリブアイやサーロインは1ポンド12ドルを超え、手が届きにくい「高級品」になった。本号では、そうした牛肉の価格高騰と食卓の変化を紹介したい。

干ばつと高齢化が進めた肉の高値時代と今後の見通し

USDA(アメリカ農務省)によると、干ばつによる牧草不足、牛肉生産者の高齢化による廃業、飼料価格の高騰などを理由として、肥育牛在庫は2024年時点で、過去10年で最低水準に落ち込んでいた。一方で、アメリカの年間1人当たり牛肉消費量は例年26kgほどと日本の約4倍であり、その需要は堅調なため価格高騰が止まらなくなった。

また、ブラジル産牛肉への高関税やメキシコで発生したラセンウジバエの影響から生体牛の輸入を停止したことによる供給減が高騰に拍車をかけた。

牛は出荷までに2年以上を要する動物で、一度群れを減らすと、供給が回復するまで時間がかかるため、少なくとも2026年ごろまでは供給不足が続き、高騰は終わらないと見られている。

消費者行動の変化と選好

1970年代まで、アメリカにおける食肉消費のトップは長らく牛肉であり、牧場文化・西部開拓精神が食卓にも反映されていた。その後、「安く・早く・健康に(あるいは環境に配慮して)」という価格や健康意識の変化を受けて、鶏肉・豚肉が増加。可食ベースでは2010年代には鶏肉がトップに躍り出て、いまでは年間1人当たり鶏肉消費量は45kgほどとなっている。

従来、この国の人々にとって、牛肉はアメリカそのものだった。西部開拓の時代から、牛を追って広大な土地を切り拓いた歴史があり、牛肉はその物語の延長線上にある。だからこそ、価格高騰のニュースは「家計の問題」であると同時に、「文化の危機」でもある。

それが、価値観の変化に加え、価格高騰もきっかけの一つとして、家庭では高級部位を避け、チャックロールやひき肉にシフトする家庭が増えたし、レストランではポーションを小さくし、鶏肉メニューを増やす動きが目立つ。

そして近年は、若者たちを中心に「肉より植物」というトレンドで、代替肉バーガーを試す若者やフレキシタリアン(「週に1日だけ肉なしにする」などの柔軟な減肉傾向者)が広がりを見せている。

アルゼンチンの香り、国境を越えて

そうした中で、2025年10月、アルゼンチン産牛肉の関税割当枠を4倍に拡大し、8万tにする方針であることがトランプ政権から明かされた。短期的にはアルゼンチンからの牛肉輸入を拡大して価格を引き下げると同時に、牛肉生産者への新たな支援策を展開し、農家の保護にも取り組むというが、これに対して、全米牛肉生産者協会をはじめとする生産者側からは極めて強い批判の声が上がった。

アナリストからは、アルゼンチンから輸入される牛肉はハンバーガー用に混合される赤身肉であることが多く、消費者にとっての牛肉価格低下には必ずしもつながらないと指摘する声もある。

「牛騒動」から考える

牛肉の価格高騰をきっかけに、アルゼンチンの安価な牛肉を輸入することは国内産業の空洞化を招きかねないし、アルゼンチンでは国内需要を守るため輸出を制限する政策が断続的に行われており、アメリカが期待するほどの量を安定的に確保できるとは限らず、国際物流コストや関税の変動が重なれば、輸入牛肉も「安い救世主」とは言えなくなる。

一方で、行き過ぎた価格高騰の結果、「今日はチキンでいいか。代替肉でいいか」という消費者が増えることもまた牛肉生産者にとって良いことではない。

牛肉の価格が上がることは、単なるインフレの話ではない。それは、アメリカという国が「豊かさの定義」を問い直していることの表れでもある。大量生産と消費の時代から、持続性と多様性の時代へ。ステーキの焼き色が変わるように、国の価値観も少しずつ変わっていく。

日本でもコメの価格高騰をきっかけとした輸入の急増や消費行動の変化が報じられているが、価格高騰のみにフォーカスするのではなく、その高騰の要因やそれに対する生産者の努力も併せて報じることで、「コメは安いのが当たり前」という価値観の変化を生む必要があるのではないか。

出典:アメリカ労働統計局、FRED経由)