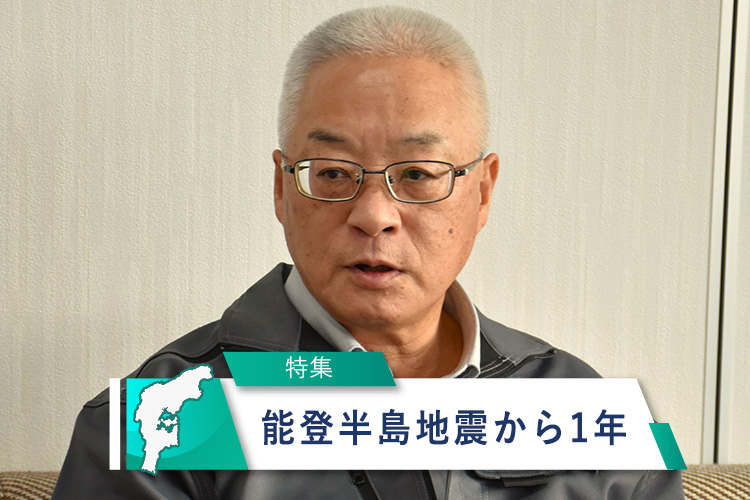

能登半島地震から1年

【特集⑤】記者がみた被災地の1年間

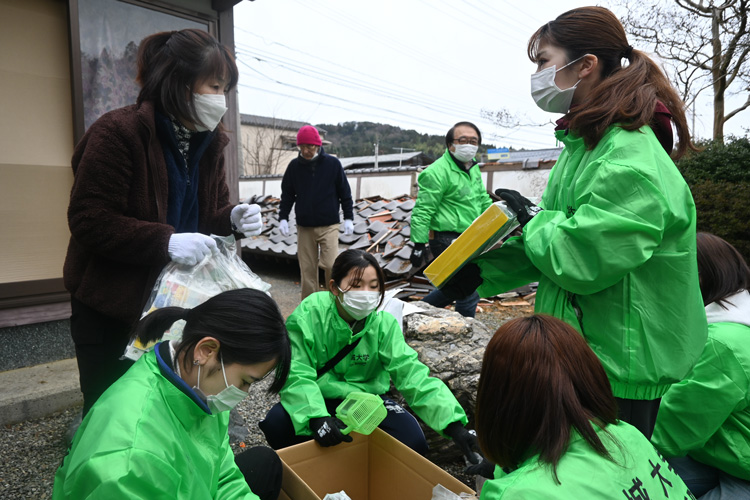

石川県の奥能登地域を中心に甚大な被害が出た令和6年能登半島地震から1年が経ちました。9月には、再建の兆しがみえた被災地を記録的な豪雨が襲うなど、災害が続くこの間、被災地のJA役職員は、自らも被災者でありながらも、地域のくらしと農業の復旧・復興へ、死力を尽くしてきました。石川県のJA中央会やJA青年組織・女性組織も、それぞれの立場で支援を続けてきました。

この特集では、そうした各組織からのメッセージや取り組みをお伝えします。あわせて、震災直後から被災地取材を続ける日本農業新聞の記者より、これまでの被災地の姿を紹介します。

※この記事の最後に各特集へのリンクがあります。

石川県で震度7を観測した能登半島地震は、農業現場に深い爪痕を残した。被害件数は、農地や農道、水路だけでも6,000件を超え、9月の豪雨でさらに被害は増えている。

12月現在も現場を歩くと、全壊した家屋や崩れた道路、土砂や倒木の残骸、作付けを断念した農地など、地震発生から変わらない景色が広がる。農地復旧はこれから着手するところが大半で、復興への道のりはまだ遠い。

災害から時間がたつとどうしても、〝遠い能登の話〟は過去の出来事の一つになりがち。ひとごとで終わらせることなく、南海トラフ地震が懸念されるなど災害が多発するこの国では、自分事として考えることが大事だ。

長期間の孤立や人手・業者不足にあえいだ能登の姿は、過疎が進む各地の農村の未来とも重なる。関係人口づくりなど、農村維持の在り方や備えを振り返る契機として、能登の復興への道のりを引き続き紙面で伝えていく。