地域の元気を生み出すJA

次代を担う農協リーダー

2023年の11月、国連総会は2012年に続き、2025年を2度目の国際協同組合年にすることを宣言しました。

JAグループは、持続可能な地域社会をつくる日本の協同組合の取り組みについて、認知を高めていく絶好の機会として捉えてまいります。

今後、「協同組合」についての関心が高まることが想定される中、全国各地で「協同組合の力」を発揮しているJAの取り組みを紹介します。

2022年現在、全国で97のJAが組合員講座や組合員大学など、次世代リーダー育成を目的とした研修を実施している。また、これに続いて、約140のJAが開催を検討しており、次世代リーダー育成に向けた取り組みの機運が高まっている。

2019年度から2023年度にかけて、JA全中とJCA(日本協同組合連携機構)は「JA次世代組合員リーダー育成研修研究会」を開催し、延べ24のJAが参加した。この研究会は、組合員大学の開講に向け、1年間のJAへのスタートアップ支援を目的としているが、終了後も要望に応じて伴走するなど、JAの取り組みを後押ししてきた。この研究会からは9つの「組合員大学」が誕生し、研究会に参加した担当職員は組合員大学事務局として、現在も奮闘している。その一つが、本稿で紹介するJA柳川である。

農村リーダーシップを育む「階梯」

近年、都市農村問わずJA役員のなり手不足が課題とされる。そのような中、組合員大学が、農業やJAのリーダー育成のための新処方として広まりつつある。

先日、ある研究会で、この数年でJAにおける組合員大学が増加傾向にあることを報告したところ、「では、かつてはどのように農協のリーダーを育成していたのか?」との質問を頂いた。

北海道大学名誉教授の七戸長生氏は、若手農業者が地域活動や農業者青年組織を通じて段階的にリーダーとして成長するプロセスを「階梯」(はしご)に例え、このプロセスが農村リーダーシップ育成の基礎であると指摘している。戦前から現在まで、農村リーダーは地域農業の発展や農村コミュニティーの維持に重要な役割を果たしてきた。戦後、農協の発展に伴い、農協組織を支えるリーダー育成が制度化され、牽引する指導的農家層がコミュニティーの安定と発展に貢献してきた。

また同氏は、農村リーダーに必要な資質として、地域コミュニティーとの結びつきや、外部の知識やネットワークを活用する能力を挙げている。リーダーには地域内外の変化に対応する能力が求められ、広範な知識と技術を持つ人材の育成が必要とされる。1980年代以降、農村リーダーの役割は多様化し、従来の農業指導に加え、地域振興や環境保護など新しいリーダーシップも求められるようになった。

これを踏まえ、北海道大学大学院准教授の小林国之氏は、「かつては階梯の上方に、農協理事も位置づけられていた。地域や農協青年組織という切磋琢磨の時代を経た若者には、その次のステップに農協があった。だがこうした階梯が機能しなくなって久しい。」と指摘した。その上で、「変化に対応するために、心理的安全性(変化に柔軟に対応して、新しい活動を生み出していくために、組織のメンバーが活発に意見を言えるような環境)の確保が重要である」とも述べ、若手農業者がJAと接点を持つ機会を増やし、組織全体の対話を通じてリーダー育成を進めるべきであると提言している。

現代における農村リーダー育成は、地域の信頼と農業者としての外部知識の融合を重視したハイブリッドな形へと進化しつつあり、今後のJA運営において重要なテーマとなる。

第30回大会決議における次世代リーダー育成

2024年10月に開催された第30回JA全国大会では、「組合員・地域とともに食と農を支える協同の力」をメインスローガン、「協同活動と総合事業の好循環」をサブスローガンとして掲げた。大会のメインスローガンに「組合員」の言葉が含まれたのは、JA全中の70年の歴史で初めてのこととなる。大会では①食料・農業戦略、②くらし・地域活性化戦略、③組織基盤強化戦略(別名「JA仲間づくり戦略」)、④経営基盤強化戦略、⑤広報戦略の5つの戦略が提起された。

③組織基盤強化戦略では、以下の4つの方向性が示され、JAの仲間づくりを促進する方針が強調されている。

組合員等の現状把握と類型化をふまえた関係強化

価値観を共有する仲間づくり(組合員数の維持・拡大)

女性・青年をはじめとする多様な組合員等の参画促進

組合員の学びの場の提供・リーダー育成

中でも4つ目の「組合員の学びの場の提供・リーダー育成」では、「協同組合の仲間づくりの基礎となるJA・協同組合理念への理解促進に向け、組合員学習を人材育成基本方針に位置づけたうえで、組合員大学などの取り組みの充実化をはかる」とされている(第30回JA全国大会決議)。

今後3年間は今大会で提示された方針により、組合員や地域と共に協同組合の価値を高め、次世代リーダーの育成と仲間づくりをさらに推進していくことになる。

地域とJAの概況 -福岡県柳川市

JA柳川がある福岡県柳川市は、福岡県南部の筑後平野西南端に位置し、北は大川市、大木町、筑後市、東はみやま市、南は有明海に面している。農地面積は3,910ha(50.7%)で、市全域が筑紫平野に含まれ、南西部の約1/3が干拓地で構成される。気候は温暖多雨な九州型気候区に属し、寒暖の差が比較的少ないのが特徴である。

管内人口は、1960年の8万6,888人をピークに減少傾向が続いており、2024年10月末現在、人口は6万1,624人、世帯数は2万6,536世帯である。組合員数は正組合員5,657人、准組合員4,496人、合計1万153人である。役員は理事22人、監事5人、職員は205人となっている。主要農産物は米・麦・大豆の普通作の他、長ナス、イチゴ、アスパラガス、トマトなどの施設園芸も盛んで、販売高の過半を占める。

JA柳川は豊かな水路網と平坦な地形という農業の強みを有する一方、人口減少や高齢化といった課題に直面している。

「JA柳川マネジメント研究会」の設置

JA柳川では、地域農業の担い手の高齢化や、JAを支えてきた地域のリーダーがリタイアする状況の中で、JAリーダーの育成が以前から重要な課題となっていた。そこで2017年、JA柳川は、将来の経営管理全般を検討・答申することを目的に、①経営幹部職員養成講座(JBS)修了者、②女性ビジネスカレッジ(JBC)修了者等を中心に、組合長の諮問機関として「JA柳川マネジメント研究会」を設置した。同研究会では、柳川農業・JA経営・職員・正組合員・准組合員の5つの項目について、それぞれのあるべき姿を検討した。

その中で、正組合員のあるべき姿として、「JAの必要性を感じる若い正組合員が増え、JAとともに成長し、深く結びついていること」を目標に掲げた。現状では、組合員の高齢化によりJAを支えてきた地域のリーダーがリタイアし、後継者不足によって「わがJA」意識が強い組合員が減少している。また、組合員の多様化や客体化によって、JAとの関係が希薄化している。この3つの課題を踏まえ、それらに対応する具体的な取り組みとして、2020年に組合員大学の開講が決定した。

JA柳川組合員大学のカリキュラム

JA柳川では、組合員大学の目的を「『学び』を通じ、協同組合運動を実践する『わがJA』意識を持った次世代リーダーの輩出」としている。組合員大学は2年制で、初年度に基礎講座、2年目に専門講座に進む仕組みになっており、20人程度に提供している。「わがJA」意識を持ったリーダーが毎年20人程度増えることで、学びが人から人、地域から地域へと伝播し、組織活動や地域・農業に還元されることが期待されている。

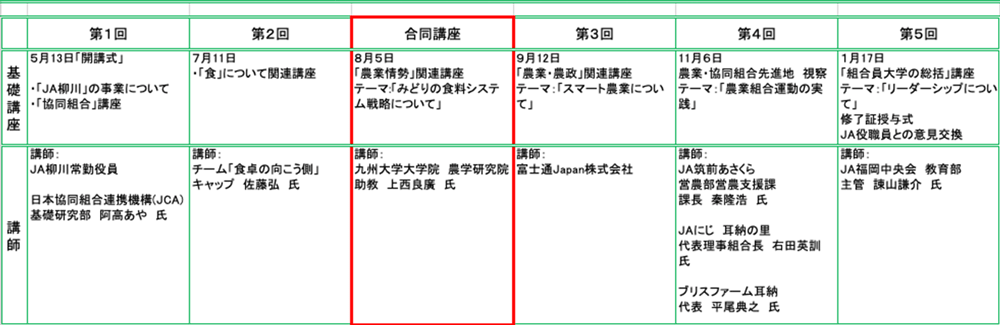

基礎講座は全5回(うち1回視察研修)。テーマは、「協同組合」「農業・農政」「食」「組織」「リーダーシップ」の5つに分かれている。2期目からは、修了生との合同講座を新たに追加し、修了後の関係維持に努めている。また、受講生の声を反映し、職員も受講生に加わった。講義は受講生の要望をもとに16〜17時に開始することが多い。

事務局は、毎回の講義後、受講生に対しアンケートを実施し、恒常的に内容の改善を図っている。修了生は支所の検討委員会のメンバーとして活躍するなど、組織内での連携も強化され始めている。また、OB会も発足し、組織基盤強化や役員選出も射程に、次世代リーダー育成に力を注いでいる。