地域の元気を生み出すJA

JA全体でTACの活躍を応援する体制づくり

2023年の11月、国連総会は2012年に続き、2025年を2度目の国際協同組合年にすることを宣言しました。

JAグループは、持続可能な地域社会をつくる日本の協同組合の取り組みについて、認知を高めていく絶好の機会として捉えてまいります。

今後、「協同組合」についての関心が高まることが想定される中、全国各地で「協同組合の力」を発揮しているJAの取り組みを紹介します。

1. はじめに

JA山口県は平成31年に県内の全12JAが合併して誕生した。県内には本所と11の統括本部が置かれており、令和5年度末の組合員数は正組合員6万6,226人、准組合員は14万3,455人となっている。

県内の基幹的農業従事者の平均年齢は72.3歳で、農業従事者だけで見れば全国1位の高齢化率であるという。今後若い世代に農業を継いでもらい、これまでの組合員と同じようにJAを利用してもらう仕掛けが必要な中、当JAが力を入れている取り組みがある。それは、「TAC・出向く活動パワーアップ大会2024」において「全農会長賞」を受賞した、担い手支援対策部担い手支援課に所属しているTACの活動である。

2. 部門間連携の要としての担い手支援対策部

担い手支援対策部は、令和3年度に中央会との共通機構として設置された、TACを管理・指導する責任部署であった担い手総合対策室を端緒とする。担い手総合対策室の一番のポイントは、代表理事専務の直轄部署であったことだ。どの事業本部にも属さない独立した部署を創設した狙いは、担い手が持つさまざまなニーズに関する情報を各事業本部と共有し、JAが持つ総合力を遺憾なく発揮することにある。担い手支援対策部の水嶋啓一部長によれば、この体制によって「担い手の要望に対して担当者1人で解決できないときには、いろんな部署を巻き込んで一緒に対応するということがしやすくなった」という。令和7年度から中央会との共通機構ではなくJA単独の部署となり、名称も担い手支援対策部となったが、代表理事専務直轄部署という位置づけは現在も継続している。

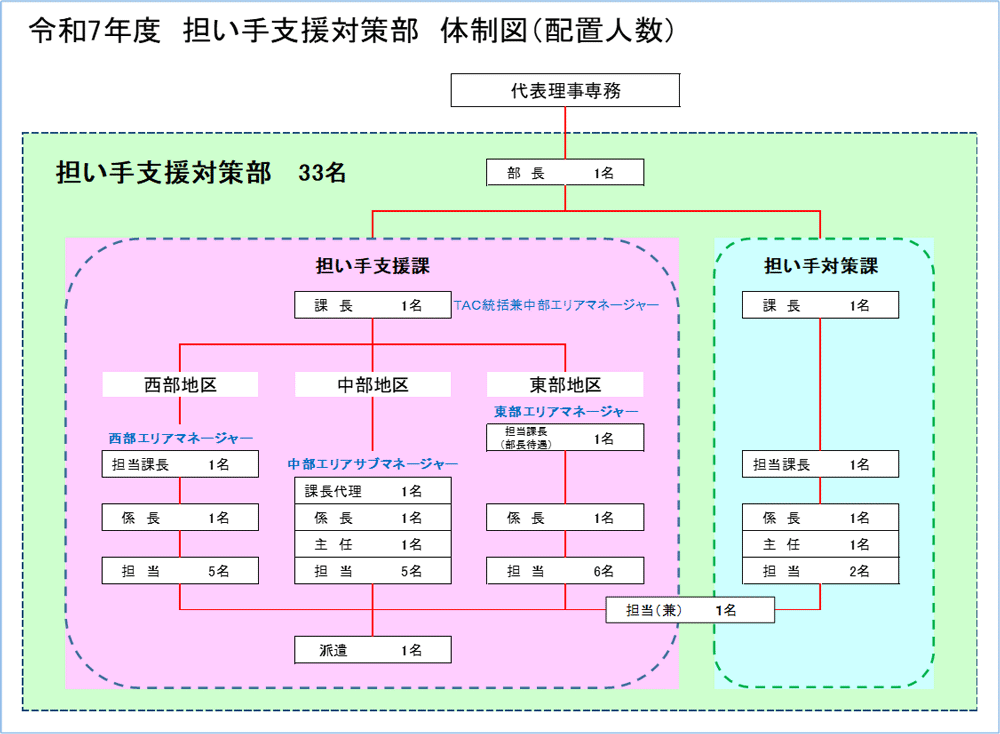

担い手支援対策部の体制は図1の通りである。担い手支援課は担い手を直接支援することを目的としており、この課に所属している職員26人のうち、課長、派遣職員、担い手対策課と兼務の職員を除いた職員23人は全員TACと位置づけられている。このたびのヒアリングで水嶋部長と共に対応していただいた藤光隆文課長は、TAC全体の統括や指導を行っている。同課長の下には県内3エリア(東部、中部、西部)に対してマネージャー(中部エリアマネージャーは藤光課長が兼任)が置かれ、エリア内を担当するTACの支援や指導を行っている。TACは全員本所の所属であるが、それぞれのTACが担当している50件の重点訪問先を効率良く回ることのできる場所(営農センターや統括本部など)を常駐先とし、出向く活動を行っている。

担い手対策課は令和6年度に新設された担い手コンサルティングの主幹部署である。これまでコンサルティング業務は信用事業本部(現信用共済事業本部)がJA山口信連、農林中央金庫の指導を受けつつ、農業経営のコンサルティングのため担い手総合対策室と連携しながら取り組んできたが、担い手総合対策室(現担い手支援対策部)が主管で取り組むこととなったため、同課が設立された。現在7人いる職員のうち、3人はJA職員のコンサルティング能力向上を意図して信連からの出向者を置いている。主な業務は①本格的な経営発展に向けたコンサルティング業務、②集落営農法人の決算書・総会資料を通して簡易財務診断を行い、TACがその結果を基に具体的な提案を行うコンサルティング業務、③経営不振先に対する、中央会や融資課と連携して行う経営改善に向けたコンサルティング業務である。また、県内221の集落営農法人が会員になっている「山口県集落営農法人連携協議会」の事務局も担い手対策課が担当しており、会員の集落営農法人の代表者たちを対象とした研修会を年に数回開催している。

以上のように、担い手支援対策部は担い手のもとに出向いて直接ニーズを聞き取り、それに対して二課や他部署との連携を通して応えることのできる体制を取っている。そして誰よりも担い手に寄り添い、把握したニーズを部署内や他部署につなげるTACは、JAの事業をより担い手の声を反映したものとするために重要な役割を果たしていると言えるだろう。

JA山口県にTACが配置されたのは担い手総合対策室が設立される前年度の令和2年度(当時は本所営農指導部に配置)であるが、担い手総合対策室設置時からTACの取り組みに関わってきた水嶋部長によれば、設置当初はTACの必要性について別の部署から理解してもらえないこともあったそうだ。そうした中でも「TACは誰よりも組合員に寄り添い、組合員に喜んでもらえる仕事の一つなんだと発信し続けてきた」(水嶋部長)。そのことを強調するための体制づくりをしてきた成果の一つが、冒頭で述べた「TAC・出向く活動パワーアップ大会2024」における全農会長賞であるという。次節では、担い手支援対策部がTACの役割を最大限発揮するために取り組んできた体制づくりの詳細を見ていきたい。

3. TACの存在意義を発揮するための体制と仕組み

TACの役割を発揮するための体制づくりの一環として、第一にTACになる職員の人選がある。現在23人いるTACのうち、半数は嘱託の、以前部長や本部長などを経験した「これまで組合員との関係づくりをしてきた人」(水嶋部長)だ。TACの主な訪問先はJA山口県が「担い手経営体」(およそ1,500件)と位置づけている、集落営農法人や認定農業者などの大規模な担い手である。そして前述したように高齢の担い手が多数を占める中、TACはそれらの担い手が抱える経営上のさまざまな悩みに関する相談を受けたり、解決のための提案をする必要がある。そのため、そのような担い手が頼りやすくなるよう、これまでのキャリアでさまざまな経験をし、コミュニケーション力に長けている中堅職員以上の人材を積極的に登用してきた。

また、彼らはこれまで金融や営農などの部門で組合員と関係を築いてきた職員である。特に金融部門にいた職員は数年で異動してしまうため、組合員からは「職員に知らない人が多くなった」「JAとの距離が遠くなった」と言われてしまうこともあったが、TACになることでもう一度組合員と接点をつくることができる。水嶋部長によれば、「この職員のおかげでJAと少し距離ができていた組合員も『あなた帰ってきてくれたんだ』と距離がぐっと縮まって、それがいろんな事業に結びついていると感じている」とのことだ。ベテラン職員をTACに登用するメリットはそれだけではなく、担い手のニーズに対応する上で部門間連携が必要な場合には、若手職員よりもベテラン職員の方が各部門に話を通しやすいこともある。

さらに、半数を占める若手のTACに対しては、コミュニケーションの取り方などについて面談の際に指導が行われるが、ベテランのTACも彼らが年間目標を達成できるよう応援やアドバイスをしてくれる。そのため、後述する年間目標を達成したTACの表彰式で表彰されるTACは若手が多いとのことである。このように、TACには担い手のニーズへの対応や後進の育成をし得るコミュニケーション能力に長けた人材が多く登用されている。

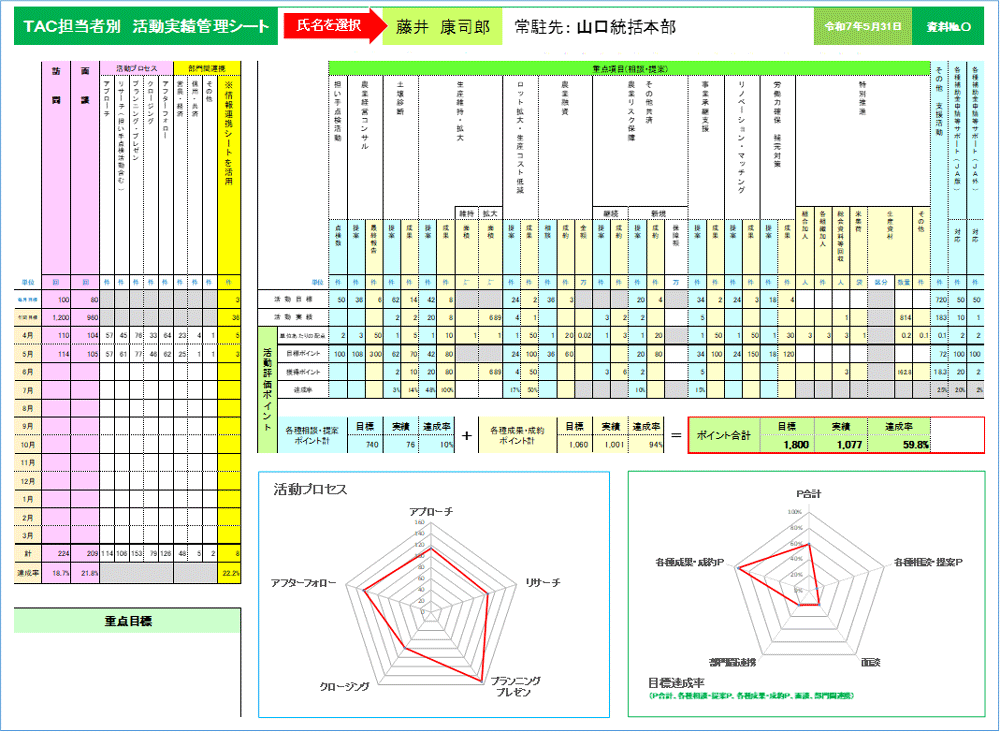

第二の仕組みとして、JA山口県オリジナルの「TAC日誌システム」を用いたTACの活動の「見える化」がある。この日誌システム内にあるTAC別の活動実績管理シート(図2)では、訪問・面談の件数や活動プロセス、重点項目に関するアプローチの活動目標や実績が集計されている。さらに活動プロセスや目標達成率はレーダーチャートで分析できるようになっており、TACが自身の行動を振り返る材料となるだけでなく、担い手に対する効果的・効率的な訪問活動を可能にしている。また、このシートは毎月本所や統括本部の所属長に配信し、活動実績の共有を行っている。

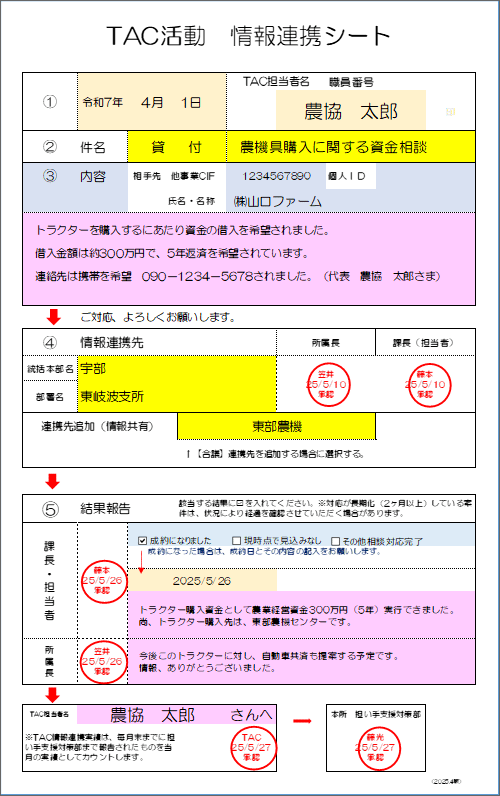

TAC単独では解決できない案件は、「TAC活動 情報連携シート」(図3)を活用した上で部門間連携を行っている。このシートでは、TACが担い手の情報を誰につなげたか、つなげた情報が結果どのような対応が行われたのかを、担い手支援対策部や情報提供先の担当者はもちろん所属長も把握できる。シートの内容は日誌システムの「情報連携一覧」から職員が誰でも確認できるようになっており、「情報がどう生かされるのか、誰がどう頑張っているのかを見ることができる仕組み」(水嶋部長)になっている。

このような「見える化」の取り組みについては、TAC自身の活動の効率化だけではなく、TACの活動実態や成果をJA内部に分かりやすく伝えることも意図していると言えるだろう。この点に関連した第三の取り組みとして、令和5年度からJA山口県として開催しているTACパワーアップ大会がある(写真1)。

この大会では、活動実績管理シートに記されている①訪問件数の年間目標、②面談件数の年間目標、③TAC活動評価ポイント(重点項目に対するアプローチの実績をポイントにしたもの)の年間目標の全てを達成したTACと、前述の数値目標に加え、前年度のTACの取り組み事例をまとめた報告書の内容から「優秀賞」「最優秀賞」に選ばれたTACに対し、理事長や専務が直接表彰状と副賞(賞金)を授与する。この大会には事業本部の本部長をはじめとする「TACの活躍を見てもらいたい人」(水嶋部長)を招き、TACとはどのような存在なのかを発信することで、JA内にTACの必要性を浸透させる狙いがあるという。もちろん頑張ったTACを他部署の職員たちの前で表彰することも意図しており、受賞したTACたちからは「みんなの前で自分の名前や写真がホールのスクリーンに大きく映し出されるとうれしい。頑張ったかいがあった」という声が聞かれたという。毎年開催されるこの大会が、TAC自身のモチベーション向上につながっていることは間違いないであろう。

以上のように、担い手支援対策部では体制図にあるような代表理事専務直轄部署という組織体制や、TACの存在意義を最大限発揮するための体制づくりを行ってきた。

これらの体制づくりでは、①担い手のニーズの把握や対応をスムーズに行うための工夫(ベテラン職員の配置)、②JA職員にTACの必要性を理解してもらうための工夫(TACの活動の「見える化」、パワーアップ大会)が施されていると言える。これらの工夫が功を奏し、TACの常駐先が出向く活動に専念できるような体制づくりに協力してくれるようになったという。その影響とTAC自身の頑張りもあり、TAC配置初年度はTAC1人当たりの平均訪問件数は500件ほどであったが、令和6年度は900件ほどまで上がった。

また、TACの取り組みがJA内部で浸透してきた結果、定年を控えた職員の中で、「自分は定年したらTACになりたい」「もう一度組合員に恩返しする上でTACの仕事はすごくいいと思う」と声をかけてくれる職員も増えたという。「この前まで本部長、部長を務めていた方が『TACをやってみたい』と言ってくれるようになったことがうれしい。これが部署の成果かなと思っています」(水嶋部長)