地域の元気を生み出すJA

加工品開発を通じた准組合員・地域住民の事業参加と広報活動によるバックアップ

2023年の11月、国連総会は2012年に続き、2025年を2度目の国際協同組合年にすることを宣言しました。

JAグループは、持続可能な地域社会をつくる日本の協同組合の取り組みについて、認知を高めていく絶好の機会として捉えてまいります。

今後、「協同組合」についての関心が高まることが想定される中、全国各地で「協同組合の力」を発揮しているJAの取り組みを紹介します。

1. 利用者が事業運営に参加できる組織

JAは農業者や地域にくらす人々のニーズに応えることを目的に、農産物販売・営農相談といった農業分野の事業や、金融・共済・相続相談などのくらしを支える事業、さらには食農教育・健康づくりなどの活動を行っています。

JAの正式名称は農業協同組合(農協)で、協同組合の一種。この協同組合という組織の特徴の一つに、事業(商品やサービス)の利用者である組合員が事業運営に参加できる、ということがあります。具体的には、組合員の中から選出された代表者(総代)がJAの事業計画や決算の協議・議決を行ったり、JA職員が農業者を訪問し意見を聴いて事業に反映させたりしています。また、くらしに関わる分野の事業では、農業者以外の組合員が、商品・サービスについて意見を伝えるといったかたちでJAの事業運営に参加する取り組みも行われています。

今回紹介する新潟かがやき農業協同組合(愛称:JA新潟かがやき)もまた、農業者に加えて多様な組合員・利用者の参加の場をつくり、幅広い意見を聞き取って商品・サービスに生かすということに地道に取り組むJAの一つです。

2. 准組合員の意見をより丁寧に聴く「准組合員モニター懇談会」

JA新潟かがやきでは、総代が組合員を代表して事業・組織の運営に参加しているのはもちろんのこと、集落組織・作物別組織の集まりの場や役職員による個別訪問などを通じて、農業者の声を事業や活動へと反映させています。

一方、正組合員(農業者の組合員)とともに地域の農業や経済の発展を支える仲間として同JAが位置付ける准組合員(農業者以外の組合員)については、主にウェブアンケートによって事業や広報誌への声を収集していましたが、より丁寧な意見・要望の把握が課題となっていました。

そこで同JAは2023年度から、希望する准組合員をモニターとして委嘱し対面で意見交換を行う「准組合員モニター懇談会」の取り組みを開始しました。

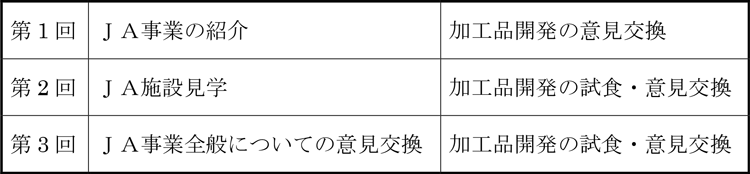

モニターのメンバーは年度ごとに固定し、1期目の2023年度は計3回、下表のような内容で開催することとしました。モニターと職員との意見交換だけでなく、JAの施設見学や事業紹介、さらには次節で詳述する加工品開発の取り組みも盛り込まれました。

定員15人で募集を行ったところ、予想を大きく上回る51人もの応募があったため、予定を変更。応募者を2グループに分け、各グループ3回ずつ懇談会を開催するかたちにしました。

モニターの男女比はおおむね4:6で、女性の参加がやや多くなりました。年齢層別では50歳代と60歳代がそれぞれ3割前後ずつで最も多く、30歳代16%、40歳代12%と若い世代の参加も見られました。

第1回懇談会は同年7月に開催され、JA事業の紹介では、モニターに期待したいことと、JAが行っている各種事業の概要の説明が行われました。

第2回のJA施設見学では、モニターが枝豆や梨の選果施設、米の低温倉庫を見学。全国でも高水準の農産物販売高361億円を誇る同JAの組合員の営農と、それを支えるJA共同利用施設の役割や仕組みについて学びました。モニターからは「大人の総合学習みたいで楽しい」などの声が上がりました。

第3回のJA事業全般についての意見交換会では、「JA新潟かがやきが組合員・地域の皆さまから一層必要とされるためには ~農協こんなことをしたらいいのでは?~」をテーマに、モニター5人前後とJA職員数人からなるグループを4つつくり、各グループで意見交換を行いました。JAからは常勤役員と企画部・営農部・経済部・営業部の各部長もグループに加わりました。

モニターからは、JA事業のうち懇談会で初めて見聞きしたものについて「JAファーマーズマーケットのお弁当はおいしかった。特にお米が最高」「お米の倉庫にはただただ驚いた。JAが当たり前と思っていることは一般の人には当たり前ではなく新鮮だと思う」などの意見が出され、懇談会がJAの魅力を知ってもらう良い機会となったことが伺われました。

また、「JA共済などの情報発信を。とても良い商品なのにもったいない」「農産物のPRやお得な情報をJAのLINEなどで発信してほしい」など、必要な情報が十分に届いていないといった課題も明確になりました。

そのほかにも多くの意見が出されましたが、この点については、意見交換したい内容についてモニターに事前アンケートを依頼し、当日は各グループの職員がその回答結果をより掘り下げるかたちで進めたことが奏功したようです。モニターの事後アンケートでも、「アンケートを踏まえた上で話を振ってくださって話しやすかった」という感想が出されていました。

懇談会の企画・運営に当たった同JA企画部組織広報課の酒井一也課長は、「懇談会を通じていただいた意見には、今までJAが気付かなかったことや思いもしていなかったものが多くありました。JA側がこれで良いと思って行っていることと、准組合員・地域住民がJAに求めていることとのギャップを埋めていく必要があります」と課題認識を新たにしていました。

3. モニターも参加した加工品開発プロジェクト

准組合員モニター懇談会の特筆すべき特徴の一つとして、各回の懇談会を通じてモニターが加工品開発に参加したことが挙げられるでしょう。

そもそも、同JAはなぜ加工品開発を行うことにしたのでしょうか? 実は、2022年4月に5JAが合併して誕生したばかりの同JAでは、合併によって生み出されたスケールメリットを組合員へと還元するため、新たに直販課が設置され、農産物等の販売・マーケティング力の強化が図られてきました。その一環として地元農産物を使用した加工品開発が進められており、試作品についてモニターから消費者目線の意見を出してもらうことで、より良い商品づくりを目指すこととなったのです。

また、開発の初期段階に、地元の開志専門職大学事業創造学部から学生の企業実習受け入れの要請があったことがきっかけで、加工品開発は同大学の学生と連携して進められていました。かくして、加工品開発のプロジェクトはJA職員、大学生、そして准組合員モニターという3者の協働で進められることとなったのです。

まず第1回懇談会の際に、直販課職員と学生4人から、これまでの加工品開発の経緯と、商品案として「枝豆のスナック」「柿のドレッシング」「里芋汁」の3案を進めていることについて説明がありました。その上で、グループに分かれ、学生がモニターへ質問していくかたちで、消費者ニーズの深掘りが行われました。

第2回懇談会の際には試作品の試食会が行われました。3案のうち枝豆のスナックと里芋汁の試作品をモニターが試食し、学生が感想の聞き取りを行いました。加えて商品のネーミングについての意見交換も行われました。

モニターからは、試作品について「商品として売っていても違和感のないレベル」「枝豆スナックの味付けはプレーンな塩味とパンチのあるカレー味の良いラインアップになっている」といった良好な感想が出されました。また、「学生さんを含め頑張っているところが良い」「おいしいものをつくろうとする姿勢が見られた」など、開発の過程や姿勢について評価する感想も散見されました。

他方で、「里芋汁の野菜が柔らかすぎる」「味がもう一つ改善の余地あり」といった意見もあり、課題も明らかになりました。開発を担当したJA営農部直販課の滝波佳往課長も、「本格的な意見、厳しい意見が出された」と受け止めたといいます。

最終回である第3回では、残る柿ドレッシングの試作品と、第2回での感想を踏まえた里芋汁の改良版の試食会が行われました。モニターからは「柿ドレッシングの味がとても気に入った」「里芋汁が前回の試食時より格段においしくなっていた」といった感想のほか、「回を重ねるごとに改良されおいしくなっていて良かった」のように改善を実感する声が出されました。

こうした経過を経て、まず2023年12月にレトルト里芋汁「ひゃんで汁」と枝豆スナック「シャカサク枝豆」が、続く2024年5月に柿ドレッシング「越王の柿ドレッシング」が、発売の日を迎えました。

「ひゃんで汁」は五泉市の特産里芋「帛乙女」を使用したレトルトタイプの里芋汁で、同市のイベントにおいて特大鍋で振る舞われる「千人鍋」を再現したもの。商品名に用いられている「ひゃんで」は「すごい」を意味する同市の方言です。

「シャカサク枝豆」は、モニターも見学したJA枝豆選果施設で発生する枝豆の下位等級品を、原料の色味と風味を保ちつつサクサクの食感に仕上げられる「減圧フライ製法」で調理したスナック菓子です。ネーミングは、この食感の良さと、お好みで粉末調味料を入れてシャカシャカ振ってから食べることが由来です。

「越王の柿ドレッシング」は、新潟市西蒲区巻地区で生産された「越王おけさ柿」の下位等級品を使用しました。柿の果肉と柿酢を組み合わせており、シーザー・ごま・和風の3種のラインアップとしました。

3商品とも、農業者の所得向上やフードロス削減を目指し、当地域の特産品の商品化過程で発生してしまう規格外品や下位品を原料に用いているのが特長です。

主な販路はJA新潟かがやきのオンラインショップと同JAファーマーズマーケット「いっぺこ~と」としました。いっぺこ~とでは2023年12月に、開発に携わった学生たちが店頭での販売業務を体験し、試食から購入につなげていたようです。

以上のように施設見学・事業紹介とJA事業に関する意見交換、さらには加工品開発と盛りだくさんの内容となった第1期の懇談会は、2023年12月に全ての日程を終えました。モニターへの各回の事後アンケートでは、毎回、満足度で5点満点中4点以上が8~9割を占め、自由回答欄では「ある程度意見や要望が反映された」「主婦としてのキャリアが生かせた」などの感想が寄せられました。

設問「モニター参加を通じて、JA事業利用や活動参加をしたいと思いますか」についても5点満点中4点以上が97%を占め、理由の回答欄には「今後も引き続き利用したいから」「定期貯金とJAカードをつくった」「新潟を元気にできるのはJAだと思うから」といったJAへの期待の声が記されていました。

また、モニターの中には、JAの事業や活動に共感し、今後も継続して活動や運営に参加したいという意向を伝える人も少なくありませんでした。JAはこうしたモニターの意向を受け、ぜひ地域農業とJAの応援団として力になってもらいたいと考え、第1期モニターを対象とする第2弾の取り組み「准組合員ステップアップ活動」を企画、2024年10月に開催しました。内容は、参加者からの要望の強かった大人向けの農産物収穫体験と農業者との交流、ファーマーズマーケットの見学とし、充実したイベントとなったようです。さらに、これと並行して、2024年7月には第2期の准組合員モニター懇談会もスタートしています。