3. “本物”を味わう食育活動~ニンジン講習会

いっぽう、へきなん美人を実際に調理し食べてもらうことで、子どもたちに“本物のおいしさ”を伝える活動も行っている。それが、2010(平成22)年から、実施している「ニンジン講習会」(調理実習)である。

講師を務めるのは、「農村輝きネット・あいち」(旧・生活改善実行グループ連絡研究会)に所属する、「前浜ひまわりグループ」のメンバーである。

「農村輝きネット・あいち」では、2003(平成15)年に、地域活動で培った優れた技術を持つ人員を「輝きネット・あいちの技人」として認定する事業を開始した。JAあいち中央管内の碧南市前浜地区の女性で組織される「前浜ひまわりグループ」では、地元の農産物を利用した新たなメニューや加工品を数多く開発し、料理教室や試食会などのPR活動に長年取り組んできた。そうした実績が認められて、同グループのメンバー数人が「輝きネット・あいちの技人」に認定された。碧南地域全体で、へきなん美人のブランド化を推進する中で、同グループでも、「輝きネット・あいちの技人」の認定者が中心となって、新たにへきなん美人のニンジン講習会に取り組むこととなったのである。

ニンジン講習会は、前述の栽培体験学習と同様、市内の小学校3年生を対象としている。社会科の授業に位置付けられ、へきなん美人の収穫期である冬場に集中して実施されている。

ニンジン講習会の授業は、調理実習に入る前に、人参部会が制作した、へきなん美人の播種から収穫、出荷までの一連の様子をまとめた動画を子どもたちに見てもらうことから始まる。子どもたちは、栽培体験学習で自らが担った作業を、あらためて映像で確認するとともに、収穫されたニンジンがどのように出荷されていくのかを学び、地域農業への理解を高めている。

動画の視聴のあとは、いよいよ調理実習である。メニューは、3年生でも簡単に取り組め、素材を存分に味わえるものとして、ニンジンスティック、生搾りジュース、ニンジンゼリーの3品を選んでいる。へきなん美人の特長である甘みは、ジュースにしたときにより発揮される。通常、ニンジンジュースを作る場合、オレンジジュースなどで甘みを追加することが多いが、へきなん美人は、レモン汁を少々加えるだけで、甘さが引き立ちおいしいジュースに仕上がる。他のニンジンジュースは飲めない子どもでも、へきなん美人のジュースだと「飲めたよ」との声が上がることも多い。何よりも、自分で手を動かして作った料理には愛着がわく。ニンジンを苦手としていた子どもたちのうれしい変化に、講師を務める「前浜ひまわりグループ」のメンバーたちは目を細める。

新型コロナウイルスの感染拡大のため、2020(令和2)年度は、ニンジン講習会の中止を余儀なくされた。これをきっかけに、試行錯誤の上、講習会をリモートでも対応できる「デモンストレーション型」にリニューアルした。また、これまでの調理実習は2時間と長く、小学3年生だと、集中力が欠けてしまうという課題もあったため、1時間に凝縮して実施することとした。これらの工夫により、児童が集中してより楽しく講習会に参加できるようになった。

ニンジン講習会では、授業後に子どもたちがお礼の手紙やダンスで感謝を伝えてくれることもある。ニンジンの成長記録を発表してくれる小学校もあった。こうしたことが、「前浜ひまわりグループ」のメンバーにとっての充実感や励みとなり、「子どもたちに本物を伝えたい」という思いがさらに高まるそうだ。

「ニンジン講習会」は、取り組み初年度は2校で開始したが、その後希望する小学校が増え、2024(令和6)年度は、市内の全ての小学校で実施が決定している。これまでにニンジン講習会を受講した児童は、3,380人(令和5年度実施分まで)に上っている。

4. 碧南人参部会で女性初の部会長~杉浦千秋さん

これまで紹介した「栽培体験学習」や「ニンジン講習会」の実践において、大きな存在感を示しているのが、杉浦千秋さんだ。杉浦さんは、前述の「前浜ひまわりグループ」のメインメンバーであり、「輝きネット・あいちの技人」認定者でもある。自らもへきなん美人の生産者であり、長年にわたり子どもたちへの食育活動に積極的に取り組んできた経験が認められて、2021(令和3)年に、部会員からの推薦により、女性で初めて人参部会の部会長に就任した。2023(令和5)年に任期が満了するまでの2年間、部会員120人の取りまとめ役を担ってきた。

杉浦さんは、子どもたちへの食育活動に尽力するいっぽうで、人参部会長として、へきなん美人のブランド化に注力してきた。まずは部会内に、新たに①営業販売、②生産管理、③商品管理、④広報の4部門を立ち上げ、全ての部会員がどれか1つの部門に必ず所属する仕組みを整えた。部会員全員が平等に役を担うことで、誰もが部会を「自分ごと」として捉えるようになり、結果としてへきなん美人のブランド力の強化が図られることとなった。

中でも特に力を入れたのが広報活動である。広報部門会議にはJAや行政などの関係者にも出席してもらい、互いに広報戦略を共有することで、発信力を高めた。例えば、コロナ禍で思うような活動ができなかった2021(令和3)年には、商工会議所・JAあいち中央・碧南市で組織される「農商工連携事業実行委員会」の事業を活用し、市外からの来園者が多い碧南市明石公園で、人参部会がへきなん美人の無料配布イベントを開催した。すると、300人近くの参加者が集まり、密を避けながらもへきなん美人を存分にPRすることができた。

また、碧南の主要品目であるニンジンとタマネギをPRするために、女性農業者を中心に「人参玉葱PR会」を結成し、市の観光協会とも連携して、名古屋市で行われたマルシェに参加したほか、碧南人参部会が中心となって、首都圏のホテルや量販店で、へきなん美人フェアなどのイベントを実施した。テレビの情報番組にも多く取り上げてもらい、「碧南にはこんなにおいしいニンジンがある」ということを積極的に訴えた。

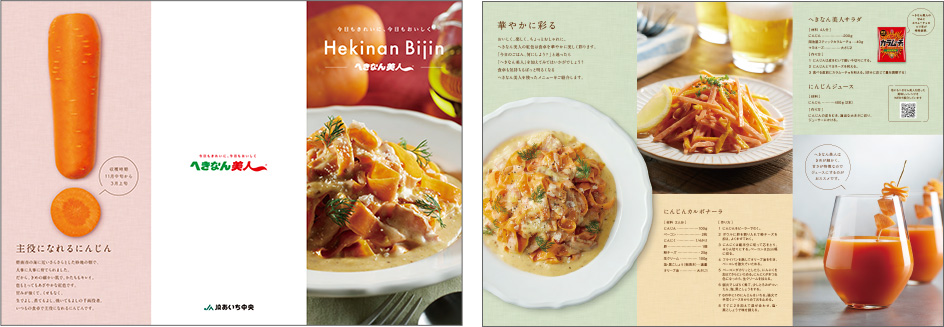

さらにビジュアルにもこだわり、人参部会が販促資材として作成しているへきなん美人のリーフレットの刷新に取り組んだ。「食べてもらわなければ良さは伝わらない」と、レシピ中心に切り替え、一目見て思わず食べたくなるような料理写真を厳選して掲載した。二次元コードから、へきなん美人を使ったレシピ集にアクセスできるような工夫も施されている。

こうした地道かつ積極的な広報活動の結果、2022(令和4)年度には、首都圏量販店124店舗で、前年比10%増となる33万袋を販売するなど、へきなん美人の知名度の向上と売り上げアップが実現した。

「人参部会長の推薦を受けたとき、自分に務まるのか不安でした。でも、ニンジン生産者としての経験と、長年取り組んできた食育活動の積み重ねがあり、それらを活かしてへきなん美人のブランド化を進めたいと思いました」。杉浦さんは部会長に就任した当初をそう振り返る。実際に触れて食べてもらわなければ、その良さは伝わらない。広報に力を入れるのはそのためだ。

そして積極的に広報するからには、高まったネームバリューにふさわしい品質の維持向上が必要である。「人参部会長になって1年半が過ぎた年末に、市場から『へきなん美人の選別が悪い』という厳しいクレームを受けたことがありました。そこで、年明けすぐに緊急の目揃え会を開催したところ、著しく品質が劣るものが含まれていることが分かりました。私は自分の言葉で、悲しい気持ちをそのまま部会員に伝えたんです。会場はしーんと静まり返り、あいさつが終わっても拍手はありませんでした。しかし、後で『部会長、今日のあいさつは心がこもっていてよかったよ』と声をかけられました。それからは、品質が整うようになり、市場からのクレームもなくなりました」(杉浦さん)

いっぽうで、未来を担う子どもたちには、食育活動を通して「地域農業の現場」と「本物のおいしさ」を伝えることが重要だと杉浦さんは話す。「『栽培体験学習』と『ニンジン講習会』の両面で、子どもたちは、種まきから収穫、料理、食べるところまでを経験することができます。これらの体験を通じて、ニンジンが畑で育つように、子どもたちが成長していくのをじかに感じています」

5. おわりに

2023(令和5)年2月に発行された碧南市の広報誌にうれしい記事が載った。それは新成人へのインタビューで、「碧南の良いところは?」という質問に対し、多くの若者が「ニンジンがおいしいこと」と答えていた。「へきなん美人が好き」という回答も多数あったそうだ。人参部会、杉浦さんら「前浜ひまわりグループ」、そしてJAあいち中央が営々と実践してきた、へきなん美人の食育活動やブランド化への取り組みが実を結んでいる証拠であろう。

杉浦さんは現在、JAあいち中央の理事を務めている。JAの経営陣の1人として、へきなん美人を軸とした活動をさらに広げたいと考えている。念頭にあるのは、子ども食堂とデイサービスが一体化した活動の展開である。「碧南にはへきなん美人という宝があります。これからもJAあいち中央をはじめ、地域の関係団体やそこに集う人々が一丸となって、へきなん美人を軸に地域を盛り上げていきたいと思います」。杉浦さんが見据える碧南の未来は明るい。

RANKING

人気記事ランキング