地域の元気を生み出すJA

組合員と職員が一体となって取り組むJAくらしの活動

2023年の11月、国連総会は2012年に続き、2025年を2度目の国際協同組合年にすることを宣言しました。

JAグループは、持続可能な地域社会をつくる日本の協同組合の取り組みについて、認知を高めていく絶好の機会として捉えてまいります。

今後、「協同組合」についての関心が高まることが想定される中、全国各地で「協同組合の力」を発揮しているJAの取り組みを紹介します。

<神奈川県:JAあつぎ>

JAあつぎは神奈川県の中央部に位置し、厚木市・清川村を管内とする。管内の農業は水稲・露地野菜・果樹・施設野菜・花卉の複合経営が主流であることから、農産物直売所「夢未市」、「グリーンセンター」を拠点とした直販体制を強化している。

同JAでは2010(平成22)年に「教育文化活動元年」を宣言し、地域農業の振興とともに教育文化活動に重点を置いている。2012(平成24)年には「家の光文化賞」を受賞するなど、JAファンづくりに向けた取り組みを積極的に進めている点も特徴である。

1. はじめに

全国のJAが実践している「くらしの活動」は、地域づくりや豊かなくらしの実現を目的としたさまざまな活動を通じて、JAと組合員・地域住民との接点をつくり、JA組織基盤強化へとつなげるための取り組みである。

「組合員・地域とともに食と農を支える協同の力」を主題に掲げた第30回JA全国大会決議においても、「くらし・地域活性化戦略」の対応方向の一つである「協同活動の実践による協同組合としての強みの発揮」の中で、くらしの活動について言及がなされている。具体的には、「JA役職員と組合員が一体となってJAくらしの活動や教育文化活動等の協同活動を実践し、組合員のくらしと地域社会に貢献します」とある。

すなわち、JA職員と組合員が協同しながらくらしの活動を実現・継続していくことが今後ますます求められていくと言えよう。

今回紹介するJAあつぎはこの点について、組合員をJA主催の講習会の講師として委嘱する「ふるさと先生」(平成22年度より開始)「食とくらしのマイスター」(令和4年度より開始)の両制度を通じて取り組んできたJAである。

2. 「ふるさと先生」「食とくらしのマイスター」制度の概要

JAあつぎが定めた設置要領によれば、「ふるさと先生」「食とくらしのマイスター」制度とは、「地域の伝統的な生活文化や郷土料理等の継承」(ふるさと先生)と「食とくらしに関する新たな技能を伝承」(食とくらしのマイスター)するため、学識経験豊富な個人および団体を組合員から委嘱し、講習会などを通じて組合員をはじめとした地域住民との交流を深めるとともに、地域農業の理解と地域づくりを目的に設置された登録制度である。

生活ふれあい課の落合恵美子次長によれば、ふるさと先生が導入される以前から女性部員の中で特技を有する方を特技技能者として認定していたものの、特技を持った組合員を男女問わず講師に推薦したいと考え、ふるさと先生に移行したという。さらに、古き良き地域の文化や技術の伝承を大切にしてきたふるさと先生の活動は継続しつつ、それに加えて地場産の特産物を活用して現代風のレシピを考案してくれる方や、編み物、布小物などの手芸の技術を持った方も活躍してもらえるよう、ふるさと先生とは別枠で食とくらしのマイスターを設けることになった。

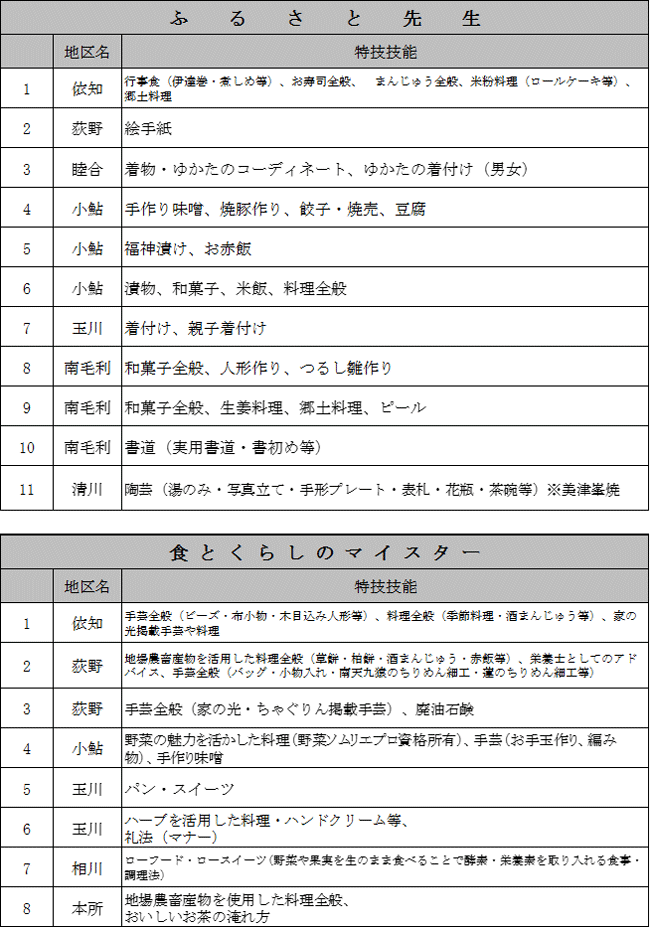

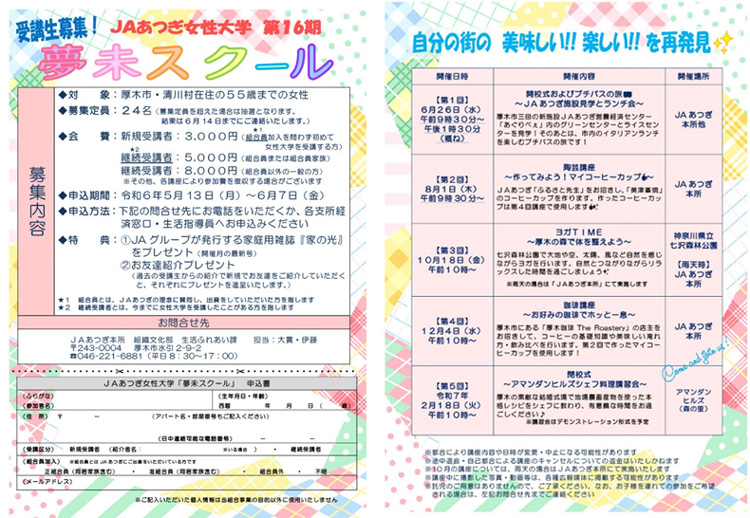

講師を委嘱された組合員は、各地区の女性部・次世代部(組合員または組合員家族の55歳までの女性が対象)が開催する講習会や、次世代リーダーの育成を目的に開講される女性大学「夢未スクール」(厚木市・清川村在住の55歳までの女性を対象)の講座、本所内に設置されているクッキングスタジオ「DaidoCoひなた」で開催される各種講習会で講師を担当する。さらに、管内の小中学校のPTA出前授業への講師派遣にも対応している。令和6年度時点では11人のふるさと先生、7人1団体の食とくらしのマイスターが登録されている。

本制度の事務局は生活ふれあい課の食農教育担当者1人が担っている。JAあつぎには支所に合わせて8人、本所に2人(女性部、次世代対策担当)の生活指導員がおり、各種講習会の企画を担当している。そのため生活指導員から直接ふるさと先生や食とくらしのマイスターに講師の依頼をすることもあるが、それらも全て本所の事務局で取りまとめている。

3. 講師として活躍する組合員

(1)ふるさと先生として活躍する岩澤さん

本記事の執筆にあたり、実際にふるさと先生・食とくらしのマイスターとして活躍している組合員の方からお話を伺った。

まずはふるさと先生(以下、「先生」)として活躍している岩澤克美さんを紹介したい。岩澤さんの特技は、夫の栄一さんが開いている清川村の陶芸教室で身に付けた、陶芸の技術である。先生には10年ほど前に委嘱された。

岩澤さんは山梨から清川村に嫁ぐまで陶芸のことは全く知らなかったが、栄一さんの陶芸教室に参加する中でだんだんその面白さにはまっていき、この楽しさを自分も誰かに伝えたいという思いが芽生えたという。また、栄一さんが正組合員のため自身も正組合員となっていた岩澤さんは、地元の人と仲良くなりたいという思いから自ら女性部にも入っていた。その活動の中で「ふるさと先生」を知り、女性部担当職員に「ふるさと先生になりたい」と話したところ、「ぜひ!」と委嘱してもらえた。

令和6年度に岩澤さんが担当したのは「夢未スクール」第2回カリキュラムに当たる陶芸講座である。

「自分もど素人のときに陶芸を教わった経験を活かして、受講生には作業工程をなるべく具体的に伝えるよう心がけています」(岩澤さん)

岩澤さんに講師を依頼したのは、令和6年度の夢未スクールのテーマを「自分の街の美味しい!!楽しい!!を再発見」に定め、全5回の講座を企画した、本所の生活指導員である大貫由美さんだ。

「受講生にとって身近すぎてあまり知られていなさそうな清川村の陶芸と、管内に最近できたコーヒーショップでコーヒーを飲むのを連動させたくて、自分で作ったコーヒーカップにコーヒーを淹れるという講座の構成にしました」(大貫さん)

この日の講座では午前中17人、午後14人の計31人の受講生がコーヒーカップ作りに挑戦し、受講生同士で楽しく会話しながら思い思いのカップを作っていた。手先の不器用さには自信がある筆者も飛び入りで体験させてもらうことになり、無事形になるのか不安であったが、岩澤さん夫妻や両隣の受講生の方のサポートもあり、楽しく作品を作ることができた。

(2)食とくらしのマイスターとして活躍する高澤さん

食とくらしのマイスター(以下「マイスター」)の高澤友紀子さんは、同制度の設立当初からマイスターとして活躍している。高澤さんは荻野地区の生活指導員から「マイスターに推薦してもいいか」と声をかけてもらったことがきっかけでマイスターになった。

高澤さんはマイスターになる以前から、荻野地区の女性部のメンバーに南天九猿の縁起物を作る講習会を開くなど、人前で何かを教えることに慣れていた。また、栄養士の免許を持っていること、荻野地区の郷土料理である酒まんじゅうを作ることができることなどを、普段の活動の中で生活指導員に話していたという。

「私が講師のようなことをしてきたことや料理が好きなことを(生活指導員が)知っていたので、マイスターに推薦してくれたんだと思います」(高澤さん)

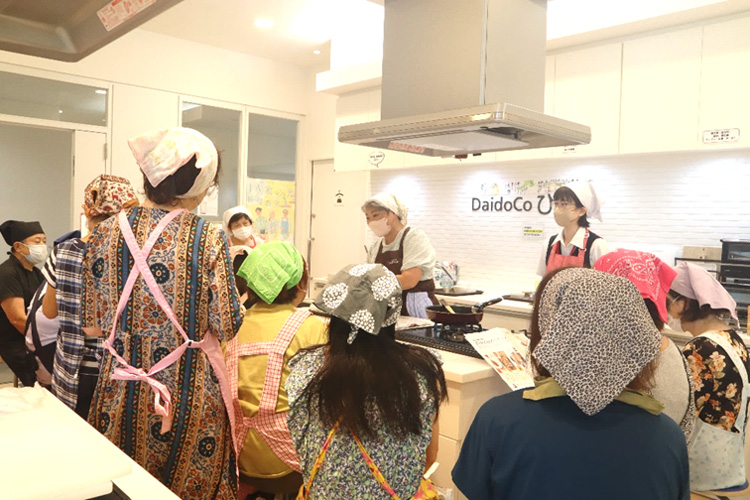

今回筆者が見学した高澤さんの担当講座はDaidoCoひなたで開催された「夏のらくらくクッキング講習会」だ。料理講習会の企画担当職員である東海林麻紀さんの提案で、『家の光』の記事から抜粋したレシピ3品を調理した。

「先生やマイスターごとに得意分野が違うので、先生の得意分野がなるべく活かせるような講座を企画するようにしています」(東海林さん)

14人ほどの参加者がいた本講座は、高澤さんが調理の手を動かしながら参加者の質問に答えたり、食材にまつわるエピソードを披露しながら和気あいあいとした雰囲気で進められていた。高澤さんは普段女性部のメンバーと接する際、楽しくおしゃべりをして親しくなるきっかけをつくるよう心がけてきた。そのためマイスターとして教える際にも講師としてというよりも女性部員同士で会話をするような気持ちで教えるようにしている。

「お友達とのおしゃべりのような会話から、女性部の仲間になってくれる人がいれば良いなと思っています」(高澤さん)

「講座は時間が限られているので、手際よくサポートするようにしています」(東海林さん)

RANKING

人気記事ランキング