4. 「ふるさと先生」「食とくらしのマイスター」制度の効果

岩澤さん、高澤さんのような個性を持った組合員の活躍をサポートする本制度の効果として、第一に、JAあつぎが開催する講座の魅力を引き立てていることがあるだろう。

筆者が取材した講座の参加者からは、「料理教室は毎回いろんな先生が来ることや、自分が作ったことがない料理のレシピを知ることができること、講習会で知り合った人と仲良くなれるのが魅力」(夏のらくらくクッキング講習会受講生)、「女性大学は、個人では体験しにくい企画を開いてくれたり、おいしいものを食べられたりすることが魅力」(夢未スクール受講生)という声が聞かれ、これらの講座は受講生にも好評であることがうかがえる。

また、これらの講座で特徴的なことは、例えば料理講習会の参加費は一般の方は1,200円であるが、組合員は900円、夢未スクールも新規受講者の会費は3,000円、継続受講者は組合員以外の方は8,000円であるが、組合員または組合員家族は5,000円と、組合員になると講座をお得に受講できる仕組みになっていることである。実際双方の講座において、もともと組合員ではなかったものの、市の広報や友人の紹介で講座に参加し、今後も講座を受講する上で准組合員になった方がお得なので准組合員になったという受講生が複数人見られた。落合次長はこれらの講座について、「受講生が講座を取っ掛かりに組合員になってほしい、女性部・フレミズに入ってほしい、JAの事業を利用してほしいというのが根底にある」と話していたが、まさにそのような思いが実現されている講習会になっている。全ての講習会で先生やマイスターが講師を担当するわけではないが、彼らの特技が活かされた講習会が受講生にとって魅力的であるために、継続して講習会に参加したい、そのために組合員になろうと考えるきっかけの一つとなっているのは間違いないだろう。

第二に、講師に委嘱された組合員が持つ、リーダーとしての資質を引き出すことにつながっていることが挙げられる。岩澤さんは陶芸を教える立場になったことで、講座の際に受講生に伝えられる知識の幅が広がるよう食器に興味を持つようになったり、陶芸と関連する知識を日常生活の中で積み上げることを意識するようになった。高澤さんもまた、自身が料理を教える立場になってから、食に携わる仕事をしている知り合いから食品衛生に関する話を積極的に聞くようになったと話す。このように、もともと特技を持っていた組合員が講師に委嘱されることを通じて、より自己研鑽を積もうとする意欲の向上につながっている。

さらに、先生とマイスターを対象とした「養成研修会」や、3月の委嘱式に合わせて開催される「講座研修会」も、リーダー育成の機会になっている。これらの研修会は、講師を務める組合員自身に、受講生に向けた話し方や、講習会のときに話せるような知識を学んでもらうためのものである。

例えば2024年3月の講座研修会では、「あつぎの伝統に関する知識を学んで講習会で活かせるように」という狙いであつぎ郷土博物館の学芸員を招いた。研修会に参加した岩澤さんは「陶芸の知識が全くない受講生に、自分の言葉だけで手順を理解してもらうのは難しい。そのための表現力を学芸員さんの話し方から教わりました」と話していた。

このように、本制度は組合員が特技を活かせるような場を提供しているだけでなく、講師として委嘱された組合員たちがその特技をうまく伝えることができるようサポートも行い、組合員自身の成長に寄与するものとなっている。

5. 講師を務める組合員と同じ目線に立って活躍を支える生活指導員

上記で述べたような本制度の効果が発揮される背景には、講師を務める組合員の魅力があることはもちろんであるが、彼らと同じ目線に立ち、活躍をサポートする生活指導員の尽力があることも忘れてはならない。全国のJAでは近年専任の生活指導員は減少しているが、JAあつぎの生活指導員は専任であるのが特徴だ。そして高澤さんの例のように、組合員の中から講師になってくれそうな方をスカウトしているのも生活指導員である。

「生活指導員は講座の受講生や女性部員の中に先生やマイスターにスカウトできそうな人がいないか常にアンテナを張っています。また、夢未スクールは次世代リーダーを育てたいという目的もあるので、受講生の方々のJAに対する感度も見極めつつ、リーダーの素質がありそうな人を見つけるために普段から受講生と気軽にコミュニケーションを取るようにしています」と大貫さんは話す。

実際、陶芸講座においても、終了後に受講生や大貫さんが談笑している様子が見られ、普段から受講生と職員との距離が近いことを感じさせられた。JAあつぎの生活指導員は、一人一人の組合員に向き合う中で、それぞれの特技や人前で教えることに長けているかどうかを把握し、適性のある組合員をスカウトしている。

また、生活指導員がスカウトするのは先生、マイスターに限らず、生活ふれあい課の職員にも及ぶ。実は今回取材した料理講習会を担当していた東海林さんも、もともとは以前夢未市で行われていた料理教室の受講生であった。この料理教室で夢未スクールに誘われたことがきっかけでその他のJAの活動にも参加するようになり、その過程で知り合いになった落合次長から声をかけられ、料理講習会の担当職員になったという。

こうした生活指導員や生活ふれあい課の職員が持つ組合員と向き合う姿勢が、講師との信頼関係を育んでいる。岩澤さん、高澤さんへのインタビューの中で2人とも述べていたのが、生活指導員に対する感心の念であった。

「生活指導員の方がラフに話せる人たちなので、講師側の私たちも『こんなことだったらできますよ』『こういうことをしたら面白いんじゃないか』といった提案ができます。こういった情報を活動に反映させてくれることもあるので、常に情報提供することは心がけています。そういったことを積極的にできるのは専任で生活指導員さんがいるおかげです」(岩澤さん)

「JAあつぎの生活指導員さんはすごく女性部に密着していろいろなことを知ってくれています。とても話しやすいし、普段の私たちとの関わりで聞いたことを全部頭に留めておいてくれています」(高澤さん)

こうした生活指導員と先生、マイスターとの信頼関係の中で開催されているのがJAあつぎの講習会と言えよう。講習会は開催の4~5か月ほど前から担当の生活指導員や職員と先生、マイスターとで数回打ち合わせをした上で開催されている。

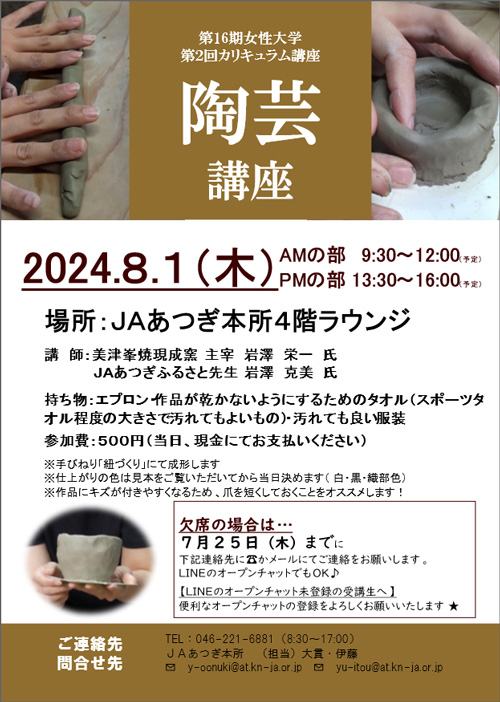

陶芸教室では、「講座の担当者も事前に陶芸を経験していれば受講生に説明するときの言葉の重みが増すと思うので、作品が完成する喜びや作業のポイントを知ってもらいながら打ち合わせがしたい」という岩澤さんの思いがあり、大貫さんも岩澤さん夫妻の陶芸教室で作品作りにチャレンジした上で開催している。今回の陶芸教室のチラシには、大貫さんがこのときに撮影した写真を活用した。

また、料理教室においても、開催前に5~6回ほど打ち合わせを行っている。高澤さんは、東海林さんから提案された『家の光』のレシピを事前に3回ほど自宅で調理してみた上で、高澤さん自身がよりおいしいと感じるようなアレンジを提案し、それを東海林さんに伝えている。それを東海林さんも自宅で作ってみた上で「高澤さんのアレンジレシピの方がおいしかった」と講習会当日のレシピに反映させてくれるという。「講座ではすごく東海林さんが頼りになります」と高澤さんは話していた。

このように、JAあつぎの講習会は生活指導員と先生、マイスターとの入念な打ち合わせを踏まえて開催されている。講習会をより魅力的なものにするための先生、マイスターと生活指導員との協力関係は、普段の活動における関係の中で築き上げたお互いへの信頼がその土台にあるのである。

「作品にキズが付きやすくなるため、爪を短くしておくことをオススメします!」という文言は、大貫さん自身の経験を盛り込んだものだ。

6. おわりに

これまで見てきたように、JAあつぎでは「ふるさと先生」「食とくらしのマイスター」制度を通じて、組合員の活躍の場の提供やリーダー育成、そして地域住民にとって魅力的な講習会の開催を可能にしていた。そしてこれらが実現されるためには、徹底して組合員に向き合い声を聞く生活指導員の存在が必要不可欠である。組合員と生活指導員との信頼関係のもとに成り立つ本制度や講習会は、まさにJA職員と組合員が一体となった協同活動であり、冒頭で触れた第30回JA全国大会決議を体現しているものであると言えるだろう。

前述したように、講師を委嘱できる組合員は女性に限定しているわけではないものの、組合員の個性や特技を知る機会は女性部の活動や夢未スクールの現場が多いため、現在委嘱している先生やマイスターは全員女性である。「今後は男性の組合員からも講師を委嘱できる人を発掘したいという思いもあります」と落合次長は言う。さらに「今後はJA主催の講習会だけでなく、地域に出向く活動やPTAの出前授業を増やすなど、対外的な活動を通して厚木市・清川村の人にJAを知ってもらいたい」(落合次長)とのことである。

落合次長の願いが実現し、今後ますますJAあつぎのくらしの活動が個性あふれる魅力的なものになっていくことを期待したい。

RANKING

人気記事ランキング