地域の元気を生み出すJA

営農が主導する黒大豆枝豆の産地化

2023年の11月、国連総会は2012年に続き、2025年を2度目の国際協同組合年にすることを宣言しました。

JAグループは、持続可能な地域社会をつくる日本の協同組合の取り組みについて、認知を高めていく絶好の機会として捉えてまいります。

今後、「協同組合」についての関心が高まることが想定される中、全国各地で「協同組合の力」を発揮しているJAの取り組みを紹介します。

<兵庫県:JA兵庫六甲三田営農総合センター

JA兵庫六甲は平成12年に兵庫県南東部の9つのJAの合併により設立された。組合員数は正組合員2万9,926人、准組合員9万6,763人の合計12万6,689人、販売高164億円である。

JA兵庫六甲には尼崎・伊丹といった都市部と、神戸市の西部・北部のような農村部が含まれるが、その中で三田営農総合センターのある三田市は農村側と言えよう。三田市は、神戸市の市街地から六甲山系を越えて北へ約25㎞、大阪市より北西へ約35㎞にあり、農地面積は約2,000haと近隣市町と比べると広大で、その多くは水田である。農業が主産業であり、イチゴ狩り、枝豆狩りといった農業と結びついた観光事業もある。他方、三田駅の周辺はビルが立ち並び丘陵地には開発されたニュータウンが広がっており、阪神圏への通学・通勤者のベッドタウンでもある。三田営農総合センターの前にある大型直売所の「パスカルさんだ」は、関西圏からの買い出し客も多く、年商は約12億円に達している。

1. 黒大豆枝豆の生産振興に取り組む背景

三田市の北側には黒豆で有名な丹波篠山市が隣接しており、地域内で黒大豆枝豆は以前から生産されていた。この黒大豆枝豆を地域の新たな特産物にするためのJAの取り組みにより、JA兵庫六甲の三田地区枝豆の販売額は令和3年の5,184万円から令和6年には1億860万円へ倍増させることに成功し、農業者の所得拡大や担い手農家の育成をもたらしている。

三田地域では、水稲を中心とする経営体が多く、主となるコシヒカリは「三田米」とのブランド名で出荷され、併せて価格面で有利な酒米の「山田錦」を栽培するという経営が多かった。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大により、飲食店の閉鎖などで日本酒の需要は急減し、山田錦の大幅な減産に直面したことで、品目を転換する必要に迫られた。うるち米への転換は推進できず、また転作である加工米も多くは酒用であるため、同じく需要の減退に直面している中で、JAは黒大豆枝豆への転換を推進することにした。黒大豆枝豆の振興により、水稲への依存からの転換を図るとともに、三田ビーンセンターを活用すれば水稲並みの労力で生産に取り組めると考えたのだ。

三田地域の黒大豆枝豆部会は令和3年時点で部会員が179人、作付面積は約42haであった。地域内の黒大豆枝豆の生産については、平成30年にJAは黒大豆枝豆の集出荷施設である第1期三田ビーンセンターを開設していたが、1日の処理能力は10aと少なく、利用者が限定される状況であり、水稲経営から黒大豆枝豆への転換を進めるには、より多くの荷受けを行うことができるように施設を増設する必要があった。そこで、令和4年に新たに予冷設備や色彩選別機など最新システムを搭載した第2期三田ビーンセンターを竣工した。新しいビーンセンターの処理能力は1日最大50aとなり全国でも例のない持ち込み完結型方式を取り入れるなど生産者の労力を最小限とした。

この新しい処理能力をもとに、JAは黒大豆枝豆の生産面積の拡大を進めたが、稼働の初年である令和4年はいくつもの課題に直面した。

2. 第2期三田ビーンセンターの稼働後に直面した課題

山田錦に代わる新しい特産品作りとして期待された黒大豆枝豆だが、第2期三田ビーンセンターが稼働した1年目は正品率(歩留まり)が53%と悪く、生産者の所得は低下した。三田営農総合センターで黒大豆枝豆の生産振興を主導してきた岡部樹営農相談員(33歳)は、令和4年当時「岡部の言う通りにしたらあかんかった」と生産者から怒られたり、落胆されたりしたと振り返る。

この落ち込みの原因は大きく2つあった。まず、第2期三田ビーンセンターには最先端の色彩選別機を導入し、虫害や黄化した黒大豆枝豆をしっかりと選別を行い出荷する品質を全国トップレベルとしたことである。もう1つは、急激な生産面積の拡大に対して、生産者の圃場把握・管理の知識や、品種特性、防除、収穫・出荷予測などについて営農の指導レベルが不十分であったことである。

黒大豆枝豆の特徴として熟成が進むと黄化するため収穫適期が短いことがある。黒大豆枝豆にこだわっているため、さやのふくらみとさやの色がちょうど良いときに収穫しないといけないが、その判断が難しい。岡部営農相談員は担当者として、出荷者の圃場把握が不十分で、適期の営農指導や収穫相談ができなかったことを痛感した。そこで「1.正品率70%を達成」「2.営農相談員の営農指導力の向上」「3.販売単価の向上」を目標に掲げ、三田営農総合センターの黒大豆枝豆を担当する営農相談員のチームとともに取り組むこととした。

3. 課題解決に向けて

正品率70%に向け、まずは令和4年時においても正品率の高い生産者が存在していたことから、そのような生産者の生産日誌から栽培方法を分析し、他の生産者との比較を行った。そこから、正品率の高い生産者は灌水を天候任せにせず、防除についても適期に実施し、収穫についても適期に合わせて短期間で行っていたことが判明した。この情報を黒大豆枝豆部会員に共有し、優良事例を参考に栽培暦を大幅に変更するとともに、部会員・営農相談員参加型の栽培講習会や現地研修会を実施した。また、普及所と定点生育調査を新たに実施し、公式LINEを用いて必要な時期に合わせて35回の情報発信を行った。LINEには130人以上が登録した。

営農相談員の営農指導力向上に向けては、まず生産者の圃場把握を行おうと、JA全農のデジタル営農管理システムであるZ-GISを導入した。岡部営農相談員は約500筆あるビーンセンター利用予定の圃場を1人で入力したそうだ。黒大豆枝豆の播種日は生産者から報告してもらう。さらに、土壌水分のモニタリング機器の露地ファーモを導入した。これにより、圃場ごとの黒大豆枝豆の防除時期や収穫目安、灌水タイミングなどの圃場情報が見える化され、営農相談員の個々の能力に関係なく、全員が正確な営農指導を行えるようになった。また、収穫適期の短い黒大豆枝豆の収穫時期を見極めるためにさやの厚みを測るためのデジタルノギスを導入し、その計測結果をもとに収穫・出荷予測基準を策定したことで、営農指導の内容が平準化された。

Z-GISの導入について、岡部営農相談員は、全ての圃場の場所が把握され、例えば生産者が圃場にいなくても営農相談員だけで圃場を訪れチェックを行ったりできるようになったと言う。システムへの希望として、使われている地図の更新をリアルタイムにしてほしいとのことだ。

販売単価向上に向けては、Z-GISやデジタルノギスを活用して収穫・出荷時期を予測し、圃場における1株ごとのさや付きと虫害確認の実施から出荷袋数を予測、それをもとに販売・施設担当とともに出荷・販売計画を数値化し、情報共有を行った。また、販売単価の向上に向け「六甲黒ゆたか」という新ブランドを令和6年に初解禁し、販売促進・PR活動を展開した。

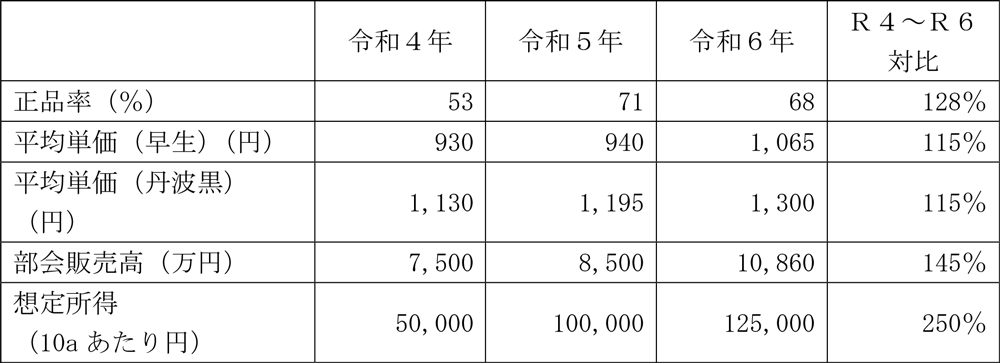

これらの取り組みの結果、正品率は令和5年、6年には約70%となり、平均単価は向上し、部会販売高は1億円を突破した。個々の生産者にとっても所得が時給2,500円に倍増し、生産面積の拡大もあわせ手取りの向上につながった(表)。黒大豆枝豆の生産面積は令和3年の42haから令和6年には72haと73%の増加となっている。

これらの取り組みについて、岡部営農相談員は「第2期三田ビーンセンターの新しい色彩選別機にかけたら、産地としてのレベルの低さを痛感した」と振り返る。それまで水稲栽培に慣れていた生産者にとって、管理の手間がかかる黒大豆枝豆への転換に抵抗はあった。しかし、黒大豆枝豆の単価はコメに比べればはるかに高く、必要な機械コストも少ない。生産者もJAも今後コメに頼ってはやっていけないと分かっていた中での黒大豆枝豆への転換だった。本気で生産に取り組むなら、特に防除と灌水に手間をかける必要があると営農は生産者に声をかけ続け、生産者の手が足りないときや暑い時期にはJAの防除支援なども活用して取り組んだ。岡部営農相談員によれば、課題解決に取り組み始めて、まず営農相談員の意識が変わり、2〜3年で生産者の意識も変わった。手間を嫌って生産から撤退する農業者もいたが、その中でやっていこうという生産者は残り、令和5年、6年は「生産者から感謝されることも多くなった」とのことである。

RANKING

人気記事ランキング