4. 販売支援、販売額の増大

三田地域の黒大豆枝豆の販売の特徴として、異なる品種を組み合わせて7月から10月までの長期間のリレー出荷を行っている。7月~9月上旬は「たんくろう系統」、9月中旬から「黒っこ姫」、10月上旬から「丹波黒」という3品種が次々と販売される。このうち「丹波黒」はお正月用品の「丹波の黒豆」として有名な品種だが、その枝豆の出荷期間は10月の2週間程度しかない。しかし、早生品種を取り入れることで、ビールとともに消費される夏の時期からのリレー出荷を可能にしてきた。この早生品種の黒大豆枝豆については、令和5年度までは「早生黒」というブランド名で販売してきたが、JA兵庫六甲を黒大豆枝豆の大規模産地として全国に展開していくために、産地を感じられる新しい愛称をつけようと公募を行った。その中で選ばれた新しいブランド名「六甲黒ゆたか」の名前で令和6年度からは販売している。新ブランドの解禁に絡めたラジオなどメディアでの発信、ミニのぼりやチラシの作成、商談を通じた新たな販売先の開拓などを積極的に行ったことも、高い単価での販売や販売量の拡大をもたらした。

販売に関しては、どの時期にどれくらいの量の黒大豆枝豆が出荷されるのかを事前に把握したい販売担当との連携が重要であり、岡部営農相談員は販売担当や三田ビーンセンターの施設担当と毎週2回打ち合わせるなど、生産・出荷と販売との連携を図るとともに、より良い単価を確保できる販路を探して一緒に商談に参加している。この3年間を見る限り、黒大豆枝豆はまだまだいくらでも売れる状況にある。

さらにビーンセンターの調製段階で出る規格外豆の有効活用にも取り組み始めた。三田ビーンセンターで発生した、虫食い等で販売はできないが加工すれば活用できる黒大豆枝豆を、農福連携等で加工し学校給食やベーカリーパン原料に活用する。令和5年には6t、令和6年には8tを使用したところだ。

三田ビーンセンターの利用面積は令和3年の6haから令和6年には28haと5倍近くに増えた。1日50a分という現在のビーンセンターの処理能力は、10月中旬の一時期を除けばまだ余裕があり、8月、9月といった早い時期での生産を増やしたいと考えている。

5. 黒大豆枝豆と後作を組み合わせた「儲かる農業」の提案

黒大豆枝豆が特産品化し、一層生産量や販売額の拡大を見込めることは、地域の担い手農家の育成にもつながっている。

黒大豆枝豆の生産者はもともと200人ほどいたが、高齢化などで人数は減っているものの、上述したように栽培面積は増えている。特に1ha以上層のような規模の大きな個人農家や20代、30代の若手農家(農外からの参入者もUターンの後継者もいる)が取り組むようになってきており、このような農家を大きくし、伸ばしていきたいとJAは考えている。

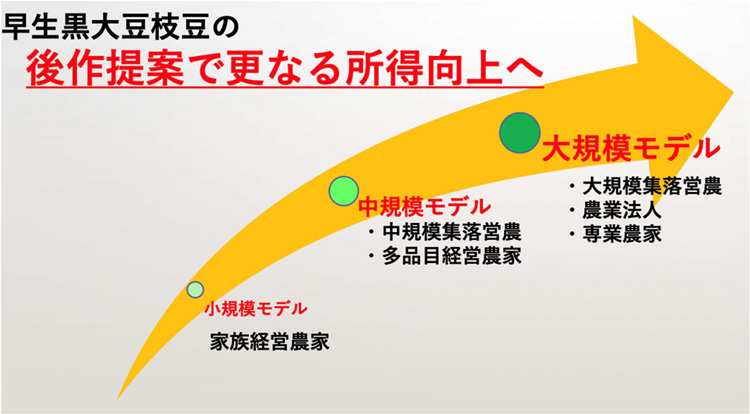

JAが提案するのは、早生枝豆とその後作を組み合わせて達成する「儲かる農業」である。第2期三田ビーンセンターの整備によって早生の黒大豆枝豆生産が確立し、その収穫後に秋冬作キャベツや白菜を生産することが可能になった。後作の導入により水田の利用率を上げ農家の所得を増やすとともに、それによって雇用を年間で平準化し、さらにはこのような輪作体系を導入することで連作障害の予防にも役立つ。具体的には3ha程度の中規模モデル農家、8ha程度の大規模モデル農家の育成を目指している。例えば3ha規模であれば、枝豆3haと後作で1haの露地野菜を組み合わせることで、年間1,200万円の販売額が見込める。現状の中規模・大規模の経営それぞれをより大きくし、強い生産者を育てていくことで、地域の農業を維持していきたいと考えている。その中心にいるのが営農相談員であり、生産者を引っ張っていきたいと岡部営農相談員は言う。大規模な経営にとって自ら販売するよりJA出荷の方がメリットがある、と思われるような営農指導・販売事業を行いつつモデル経営を育てたいと意気込む。

6. 黒大豆枝豆の生産に取り組む意欲的な若い農業者

下浦篤氏(28歳)は、三田市の出身だが、実家は非農家であった。しかし昔から農業が好きで、将来農業が重視される時代が来るのではと考えていたので、農業高校に進学し、さらに自ら農業をやりたいと平成31年に三田市で就農した。就農に当たり、下浦氏は農家の知り合いがいなかった中で、岡部営農相談員に相談し、行政のサポートや生産部会などにつないでもらったという。1haの農地を借りて露地野菜経営を始め、その後同世代の若者3人とともに令和3年に法人化、「株式会社篤農家」を立ち上げた。現在では約9haの農地でジャンボピーマン、黒大豆枝豆、その後作としてタマネギなどを生産する、地域の期待の若手経営者となっている。

株式会社篤農家の出荷先は、黒大豆枝豆も含めてJAを通さないことも多いが、黒大豆枝豆については今年は出荷量の半分以上でビーンセンターを活用し、来年はほとんどをJAに出荷することを考えている。これについて下浦氏は、第2期三田ビーンセンターができたことと、JAの販売単価が最近上がってきたことが大きいと言う。黒大豆枝豆は収穫期間が短いので規模の大きい法人が単独でその期間中に販売するのは大変だし、黒大豆枝豆が三田地域のブランド農産物として確立しつつある中、JAの組織の中で地域一体として販売していったほうが良いと考えている。下浦氏の場合夏場はピーマンの収穫と重なるので黒大豆枝豆は生産しておらず、9月、10月に黒大豆枝豆の出荷が集中する。しかしビーンセンターが調製作業を請け負ってくれるので、枝豆はまだまだいけると今後も生産を拡大していくつもりだ。

ビーンセンターの活用と販売以外にも、岡部営農相談員をはじめ営農相談員が圃場に来てサポートしてくれること、スポット労働力支援事業を通じてアルバイトが足りないときに雇用の確保を支援してくれるなど、JAは下浦氏の経営を支えている。

下浦氏の9haの農地は全て借地であり、しかも中山間地域にあって農地の法面の管理が大変だったり、鳥獣被害も多かったりと苦労も多いが、農地を守っていくのも法人としての役目だと若々しく前を向く。現在は5,000万円程度の販売額を5年以内に倍増させ、将来はもっと大きな法人にしていきたいと夢を語ってくれた。

7. 黒大豆枝豆振興を支える営農指導体制と今後の展望

JA兵庫六甲の三田営農総合センターにおいて、このように短期間で黒大豆枝豆の生産・販売の拡大を達成できた背景には、この取り組みを支える手厚い営農指導体制がある。三田営農総合センターでは営農相談員を12人配置し、そのうち6人は地域内の6支店に設置された営農窓口に1人ずつ配置されている。12人のうち販売担当やコメ担当を除いた7人が黒大豆枝豆の営農指導を行う。岡部営農相談員も、前は支店に配属され現場での業務に携わった後、現在は三田営農総合センターで支店の営農相談員の取りまとめ役として活動している。この営農指導体制によって、個々の圃場を訪れて生育状況を確認し、それをもとに防除や灌水など必要な作業を生産者に伝えるといったきめ細かいサポートが可能になり、そのことが現在の成果をもたらしている。

三田地域の黒大豆枝豆の今後の目標は、2億円の産地にし、生産面積を100haまで伸ばし、ビーンセンターの利用面積を50haにすることだそうだ。これを通じて農業で食べていける担い手を育て増やすことで、地域の農業を発展させていこうとしている。

RANKING

人気記事ランキング