4. 組合員・利用者とつながり、地域・農業・くらしを“笑顔”にする金融事業

経営理念の実現に向け、組合員・利用者と相対する事業部門においてもさまざまな具体策が実践されています。そうした取り組みの中から、金融事業における実践を紹介します。

一つは「子ども食堂・地域農業応援貯金」です。社会貢献型の定期貯金で、期間内に新たにこの貯金に預け入れられた金額の0.01%相当を、同JAのエリアで運営されている子ども食堂に寄付しています。農業協同組合として、組合員が生産した農産物等を通じて役に立ちたいという思いから、寄付は同JA農産物直売所で使用できる商品券のかたちで行っています。

取り組みのきっかけとなったのは、当地域の地方紙で子ども食堂の食材が不足している状況が報じられたことでした。

「JAが扱う地元産の食材をどうにか子ども食堂に提供できないかと話し合いを重ね、金融商品と組み合わせることで、地域の子どもたち、農業者、貯金利用者のそれぞれをWin-Winにできるのではないかと実施しました」(金融部 岡本哲央部長)

案内チラシを作成して貯金を呼びかけたところ、多くの預け入れがあり、1年目の2023年度は100万円分、翌2024年度は54万円分の商品券を寄付することができました。寄付先については地域の社会福祉協議会(社協)に仲介を依頼し、2024年度は14の子ども食堂運営団体に寄付を行いました。

寄付先からは「子どもたちが笑顔になります。ありがとうございます」「このような企業様のおかげで私たち子ども食堂が成り立っていることを、もっとたくさんの方に知っていただき、支援の輪が広がっていくことを期待します」といった感謝の声が寄せられています。また、商品券を介して直売所の食材を提供するかたちとしたことについても「希望商品が手に入れられるので商品購入券は大変ありがたいです」「JAさんの直売所では新鮮な野菜の他、地元のお茶や調味料等も知る機会となり、子どもたちへも地産地消の提供ができます」といったうれしい反応がありました。これらの声は同JAの各支店にも掲示を行いました。

また、この取り組みがきっかけとなり、同JAの組合員や他部署においても子ども食堂への支援の実践が広まっています。米を生産する組合員有志からは米20俵(1.2t)の寄付があり、「マッチングギフト」(従業員等の寄付をその所属先企業が応援)の取り組みとして、販売部米穀課からも同じく米20俵の寄付を行いました。同JAによれば、マッチングギフトの実践は全国のJAでも初めての試みではないか、とのことです。

加えて、直売所を主管する販売部直販課では、子ども食堂に「あったらいいなリスト」を作成してもらい、直売所出荷者が出荷時に同リストを確認して食材を寄付できる仕組みをつくりました。献立作成の段階でJAが取り扱う農産物の旬を意識してもらえれば一層役に立てることから、直販課から社協を介して、時期別・品目別の売上表を各子ども食堂の運営団体に提供しています。

同JAの金融事業では、「子ども食堂・地域農業応援貯金」の他にも特徴的な取り組みを実施しています。例えば地域の児童・生徒への金融教育の一つとして、2024年度には、四日市農芸高校の2年生を対象に、金融課職員が出前授業を行いました。テーマはマネープランについてで、高校生が進学・就職後に必要となる支出の目安や、将来必要となる資金を蓄えるための収入と支出の考え方などについて解説しました。普段の授業とは毛色の違った身近な内容に、生徒たちも興味を持って聴いていたようです。

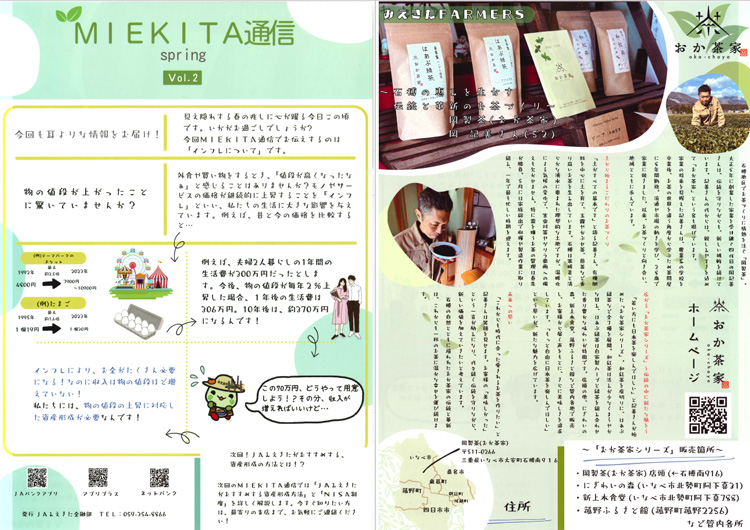

組合員の必要や期待に応える前段となるつながりづくりの取り組みでは、ローン利用者向けの「MIEKITA通信」を2024年度から作成・配布しています。同通信では、住宅ローン等の単品利用の組合員・利用者にもっと役立てることがあるのではないかとの考えから、JAの他の商品・サービスやイベントの案内、農業者の紹介等を行っています。

セミナーの案内を載せた号では予想以上に多くの申し込みがあり、「ローンからJAを利用し始めた方々に対して、これまで十分に情報提供できていなかったことを改めて認識した」(金融部金融課 大橋賢司課長)といいます。

5. 経営戦略と人財育成計画との連動で経営理念を実現していく

同JAの経営理念において「革新」が掲げられているのは、組合員・利用者と「地域・農業・くらし」が変化している中、それに適応していくことがパーパスを果たす上で不可欠であるという認識によるものです。この「変化への適応」のため、同JAは、10年後も組合員・利用者の必要や期待に応え続けられる、JAみえきたとしての新しいビジネスモデルの創出に着手しています。また、ビジネスモデルの実践を担うのは主に職員であることから、職員の育成もそれらビジネスモデルを意識して行われる必要があります。つまり、「当JAの総体的な経営戦略と人事部中心の人財育成計画とを連動させることが不可欠」(企画部 小林正人部長)ということです。

これを具体化する取り組みの一つとして、同JAが今年1月から始動させたのが「成長デザインプロジェクト」です。このプロジェクトは、プロジェクトメンバーとして選抜された職員一人一人が、JAみえきたの新しいビジネスモデルを提案するとともに、その実践を先導する「変革の航海士」として必要な学びを得ることを目指すものです。

メンバーに選ばれたのは、事業部門の現部長と、課長・支店長ら次期部長候補となる職員の計12人です。この12人が、1年間をかけて、ロジカルシンキングやビジネスモデルづくりの学習と、メンバーによるグループワークや外部コンサルタントとの個別面談、個人作業を重ね、JAのビジネスモデル案づくりに取り組むことが予定されています。

プロジェクト始動に当たって、「プロジェクトオーナー」と位置づけられた常勤役員がメンバーへオーダーしたのは、バックキャスティング、すなわち10年後のあるべき姿を想定しそこからの逆算思考で提案を作成すること。ただ、階層別意見交換会においてもその傾向が見て取れたように、JAの経営状況や直面する課題と日々向き合っている部課長や拠点長にとって、「現状」をいったん離れて未来像を描くことは決して容易ではないと考えられます。

筆者の取材時点で直近のプロジェクト会議では、各メンバーからその時点でのビジネスモデルの構想が発表されましたが、いずれも今の同JAが抱える課題への対策の範疇にとどまっており、前述のオーダーを満たすものではありませんでした。「現状の延長線上でできることではなく、思い切って夢を描いてほしい」(企画部 小林部長)。最初のビジネスモデル案はほとんど“オールリテイク”となりましたが、小林部長によれば、「それを機にメンバーの思考様式に変化が見られ、ビジネスモデル案もとても魅力的なものになってきている」といいます。

組合員とのつながり・関係性を強化し、10年先にも組合員のニーズに応え続けるJAの姿を見据えるとともに、そのための最優先課題として職員の成長と幸せに向けた人づくり・職場づくりを掲げ、経営戦略とも連携して実践する。JAみえきたにおけるこれらの取り組みは、JAの総体的改革のあり方について、一つの方向性を示唆しているのではないでしょうか。