続いては、小学校での食育授業です。

中部電力研究主査とともに、地域の小学校2校で、「大高菜」と「バイオ炭」について講師を務めさせていただき、小学生の方々には、目を輝かせて、聞き入っていただきました。

さらには、料理教室です。

こちらも、中部電力研究主査を招聘し、女性部と共同で、弊組合大高支店で、「バイオ炭」を施用した「大高菜」を用いた、辛みそ和え、雑煮、水餃子、オムライスひいてはケーキなどの料理のレシピをお伝えさせていただきました。

大高支店管内は都市化が進み、愛知県外からも、たくさんの方が引っ越してこられ、お住まいになっておられるので、その方々に、たいへんな好評を博し、「『大高菜』はおいしいし、大高はいいところね」と感じ入っていただいたようです。

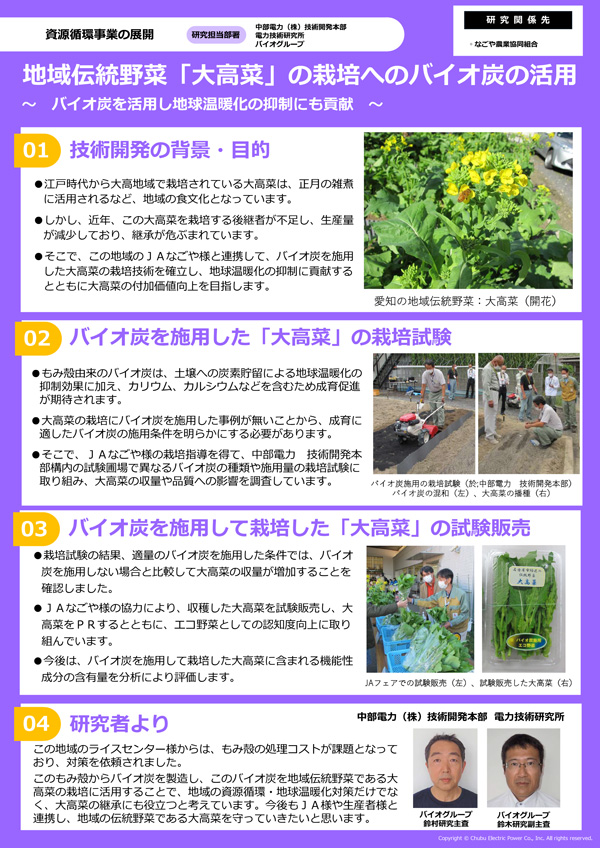

試験販売も行いました。

中部電力と弊組合と共催で、弊組合大高支店で「大高菜」を販売したのですが、「バイオ炭」施用の「大高菜」を¥100.-/束で、無施用の「大高菜」を¥80.-/束と、価格差をつけました。

第30回JA全国大会決議の「重点目標」に掲げられている「農業所得の増大」と、「食料・農業戦略」に謳われている「適正な価格形成」という、2つの目標と戦略を踏まえ、「バイオ炭」施用という「付加価値」の分だけ、価格差をつけたものです。

結果、高値の「バイオ炭」施用の「大高菜」も完売したことから、しっかりと「付加価値」を訴求し、消費者の方に受け入れていただければ、相応の価格で購入いただける可能性が高まるものと期待しております。

「なごっちゃ」事業へも参画しました。

この事業は、名古屋市が指定する環境に優しい行動ごとにポイントを付与し、ポイントが貯まると景品に応募することができるもので、名古屋市緑区と連携した取り組みです。

「地域伝統野菜『大高菜』の栽培へのバイオ炭の活用」の共同研究は、このように「地域貢献」を含めた広がりを持つ様々な活動につながりましたが、少し残念なことに、3年間続いたこの研究は、2025年3月31日を以て、一旦、中締めとなり、2025年6月3日に、その研究報告会を開催したところです。

しかし、中部電力との「縁」と「絆」は、色あせることなく、未来永劫、続くものと確信しております。

まずは、弊組合で、その研究を受け継ぎ、粘り強く実践しつづけることが重要です。

ゴールではなく、これからがスタートです。ゆっくりでも一歩一歩、着実に歩んでまいります。

まずは、山口組合長の畑で、「もみ殻くん炭ペレット施用」「(通常の)もみ殻くん炭施用」「(もみ殻くん炭)無施用」に分けた、「大高菜」の比較栽培に、引き続きの中部電力の協力をいただきつつ、取り組む予定としております。

弊組合の体験型農園「やさいっこ村」でも、「バイオ炭」の農地施用に向けて、検討を進めております。

「バイオ炭」の農地施用は、必ずしも、弊組合管内の生産者の方々に、急速に普及していくものではないとは思われますが、その良さとメリットを感じ取っていただいた生産者の方におかれては、浸透し、定着化していくことが期待されます。

もちろん、「大高菜」をはじめとする「あいちの伝統野菜」を守る取り組みは、引き続き、その生産者の方々、関係者の方々とともに、弊組合と組合員や地域の方の心の拠り所として、継続してまいります。

「あいちの伝統野菜」であり、地域のシンボルでもある「大高菜」を、「バイオ炭」の農地施用を用いつつ、次世代にしっかり引き継いでいく取り組みは、「組合員・地域とともに食と農を支える協同の力」そのものの活動の一つであり、また「地域貢献」だけではなく「地球貢献」でもある「地球温暖化」対策にも資する夢のある素敵なもので、JAの存在意義の一つなんだと、実感しているところです。

続いては、鈴村研究主査をはじめとする中部電力 電力技術研究所の方々に、研究の成果や、中部電力としてのJAとの取り組みについて、解説いただきましょう。

JAなごや 山口組合長(中央)、地域振興部 河村主任(右から二人目)

中部電力 電力技術研究所 鈴村研究主査(左から三人目)、赤羽根研究主査(左から二人目)

同 地域共生愛知グループ 梶田課長(最左)、中部電力ミライズ 名古屋営業本部 上谷主任(最右)

中部電力 と JAなごや との「縁」と「絆」で紡いだ研究の成果

研究という性質上、詳細は控えさせていただきますが、その成果の概略につき、中部電力 電力技術研究所から、解説させていただきます。

この共同研究で行った「大高菜」の栽培試験の結果は、次のようなものでした。

► 「バイオ炭」の「無施用」と「少施用」では、「収量」に大きな変化はなかったが、「無施用」より「中施用」、「中施用」より「多施用」のほうが、「収量」が多かった。

► 「バイオ炭」施用に伴い、多くの機能性成分は増加した。一方で、一部の機能性成分は減少した。

その結果については、次の仮説の実証に向けた、重要な材料の一つとなるものと考えております。

► 一定の「バイオ炭」施用は、農作物の「収量」または「(機能性成分を含めた)品質」の向上につながり得る。

► 農作物の「収量」または「(機能性成分を含めた)品質」を極大化する、「バイオ炭」施用の「適量」が存在し得る。

なお、「バイオ炭」の性質や特徴については、これまでお話されたとおり、農作物にとっては、「肥料」というより「農業資材」という性質が強いことを、忘れてはなりません。

例えば、苦土石灰(「ドロマイト」という鉱物を粉砕したもので、主成分はマグネシウム(苦土)とカルシウム(石灰))を施用する慣行の圃場では、そもそも、アルカリ性土壌であるため、一般的にはアルカリ性の「バイオ炭」を施用すれば、かえって土を痛めてしまいます。

「バイオ炭」の農地施用には、事前にしっかりとした「土壌診断」を行うことが必要不可欠となります。

おかげさまで、農作物と「バイオ炭」農地施用との関係について、一定の知見を導きだすことができました。

JAなごや と弊社との「縁」と「絆」で紡いだ研究成果といえるでしょう。

「あいちの伝統野菜」である「大高菜」を守り、地域を守る活動に貢献するとともに、「地球温暖化」対策への一助になり得る研究であったことに、誇りを感じるとともに、大きな喜びを感じております。

このたび、JAなごや と共同し、研究を進めて参りましたが、弊社管内の多くのJAとの共同研究も進めており、例えば、次のようなものがあります。

► 茸類の電照栽培

► 切り花の環境制御、土壌病害対策としての隔離栽培

► 栽培温室の環境制御

► 土壌肥料の簡易分析手法

► 茶園へのバイオ炭施用

► バイオ炭の社会実装

また、先ほども、お話がありましたが、多くのJAと共同した様々な取り組みも、展開しております。

例えば、「環境デーなごや」や、JAなごや の働きかけに呼応した「なごやさいマルシェ」などのイベントに出展し、共同研究の展示や紹介をするなどして、幅広く活動しております。

これからも、ご「縁」のあるJAと、「絆」を深めていく、共同した研究や様々な取り組みができることを願っております。

「縁」と「絆」を大事にするJAなごや の理念には、深い共感を覚えます。

JAなごや をはじめとするJAと、弊社との「縁」と「絆」を大事にし、引き続き、地域に根差し、貢献していく活動を続けて参ります。

最後に

「バイオ炭」の農地施用に取り組んでおられるJA、連合会、またはスタートアップ企業の方々の、ご奮闘やご活躍は、よく耳にさせていただいており、陰ながら応援しておりました。

このたび、JAなごや と中部電力との共同研究という、「あいちの伝統野菜」の「大高菜」を守る「地域貢献」、「バイオ炭」の農地施用による、農作物の「収量」「品質」を極大化させ、「農業所得の増大」と「適正な価格形成」への期待だけではなく、「地球温暖化」の「緩和」にもつながりそうな、広がりのある貴重なお話の数々をお伺いすることができ、深く感銘を受けました。

その、広がりの原動力が、JAなごや が大事にする「縁」と「絆」であることも、胸に染み入る思いです。

「2025国際協同組合年」を契機に、「組合員・地域とともに食と農を支える協同の力」(第30回JA全国大会決議「主題」)の「縁」と「絆」が広がることを祈念しながら、「大高菜」の辛みそ和えを賞味させていただきつつ、筆を置かせていただきます。

どえりゃあ、うみゃ~。