食・農・地域の未来とJA

多様な農業人材をいかに育てるか

職業としての農業のハードル

大学に勤めていて「卒業生のうちどれぐらいが就農しますか」と質問されることが多い。本学は1学年の定員が180名の小さな大学だ。“食料産業全般を学ぶ”を理念に、2年生からアグリ、フード、ビジネスの3コースに分かれ、就職先もコースにより異なる。就農率が高いのはアグリコース。実家の農業の継承や農業法人への入社に加え、関連産業に就く学生を含めると、同は48%が農業関連に就く。純粋に就農する学生に限定すると10%台になるだろう。齋藤・杉本(2024)※の調査によると、農水系を専攻した大学の卒業生の直接就農率は年によるが3~4%(2011年~2023年)にとどまっている。そのせいか、質問する人から「高いですね」と言ってもらえる。

残念ながら私が所属するビジネスコースから、就農を含め農業関連産業に就く学生は少ない。授業では、農業や地域資源を生かしたビジネスの可能性を語っているが、職業として農業を選択する学生は多くなく、力不足を感じている。

もっとも、学生が農業を選ばないそれなりの理由がある。まず、人材不足のなかでは職業の選択肢は限りなく広い。また、学生の間では仕事の内容以上に、休日数や福利厚生を重視する傾向が強まっており、これらの面がぜい弱な農業は俎上に上がりにくい。さらに、就職を支援する部署の担当者によると「新卒を採用する農業法人は増えつつあるが、募集開始時期が一般の企業と比べて遅い」と聞く。早期に内定先を確保しておきたい学生にとって、この遅さはネックになる。

多様な農業には前向き

ただ、「職業」という制限をはずすと、農業を肯定的に考える学生は格段に増える。「いずれは祖父母の営む農業を継ぎたい」「家が兼業農家なので、自分も続けたい」「週末は農業をしたい」など生活の一部に取り入れる、あるいは将来的に農業を営みたいという学生は少なくない。授業中に意向調査した際、受講生の半分が何らかの形で「農業と接点を持ちたい」と答えた。

そして、学生と間近で接していて感じることは、仮に直接就農という道を選ばないとしても、農業や食料産業の学びにどっぷりと浸かった彼らは農業を理解、応援する消費者になってくれるのではないかということだ。

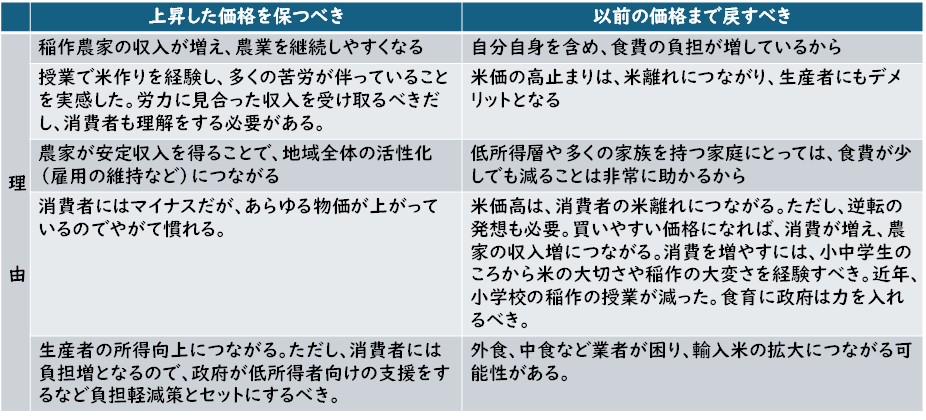

先日、授業中に令和のコメ騒動をテーマに取り上げた。発生した経緯や価格上昇の背景などを説明した上で、米の消費低迷が続く中、主食米の価格が低く抑えられてきたこと、近年の生産コスト高にあっても、長らく価格に転嫁されなかった背景も伝えた。授業後に「いまぐらいの米価が望ましいと思うか」「値上がり前の価格が望ましいと思うか」を理由と共に選択してもらった。約70名の受講生のうち、6割が「いまぐらいの米価が望ましい」と答え、残りの「値上がり前の米価まで戻すべき」を上回った。学生との雑談で「米の値段が上がり、食費のやりくりが大変」という声を聞いていただけに、結果は意外だった。

下表は回答の一部である。理由からは、学びを通じて農業を理解する気持ちが芽生えていることが垣間見られる。「授業で実際に米作りを経験し、多くの苦労が伴うことを実感した。労力に見合った収入を(農家は)受け取るべきだし、消費者も理解をする必要がある」という意見はその一端だ。「値上がり前の米価に戻すべき」という学生も、「米価の高止まりが米離れにつながり生産者にもデメリットになる」と農業への影響を懸念するなど、農業が持続可能であることを望む気持ちに変わりはない。こうした思いを持ち続けて、消費者の立場から農業を理解、応援し続けてくれれば、農業にとっては心強い存在となる。

資料:新潟食料農業大学の「農業・農村の暮らし」受講生70名の回答より

JAとの連携への期待

本学は2キャンパス制で、農場がある胎内キャンパスは、JA北新潟管内にある。同JAとはさまざまな連携をしている。

本学にはイタリア野菜を栽培する同好会があり、学生たちが育てたイタリア野菜を同JAの直売所で販売させてもらった。それが縁で、直売所内のポップやロゴ制作に携わることになった。このように、実際の社会活動に参加することで、JAの活動に興味を持ち、就職先として選ぶ学生もいる。本学の学生の多くが非農家出身者であるため、大学に入学するまでJAと接点を持ったことがなく、JAがどのような組織なのかほとんど知らない学生も少なくない。JAや農業者との連携活動を通じ、農業、農村の成り立ちや課題への理解にもつながっていく。学生と接点ができることで、JAや農業者が「将来の消費者を育てている」と思っていただけるなら、双方にプラスになる。

アルバイト感覚で、短時間農業に従事できるマッチングアプリへの学生の関心も高い。新潟市では、「1日農業バイトデイワーク」というアプリをJA新潟かがやき、JA新潟市管内の農家が活用している。意外にも、仕事を頼みたい「求人数」より、仕事をしたい学生や主婦など「求職者」のほうが多いと話を聞いた。学生も「こういうアプリを使って自分も授業のない期間で農業をしたい」と話していた。

農業に関わる若者と聞くと、必然的に「担い手」を連想してしまう。だが、学生たちがイメージする農業はかなり幅広い。こうした広範囲にわたるニーズにこたえる窓口として、幅広い事業活動をしているJA組織はふさわしい。農学系の大学に限らず、農業高校や農業大学校なども、JAをはじめとする関係機関との連携を希望している。教育機関からアプローチがあれば、ぜひ前向きに検討していただければと思う。

※ 齋藤遼太郎・杉本英晴「農水系専攻への進学者・卒業生の就職の動向-オープンデータをもとにしたキャリア・職業教育の展望-」,「日本教育工学会研究報告集」2024(4),p242-248