食・農・地域の未来とJA

誰一人取り残さない社会を

1. SDGsと農業の機能

SDGsについて、今やその認知度は9割を超えたという(電通調査)。SDGsの最終目的地は「誰一人取り残さない社会」の実現である。

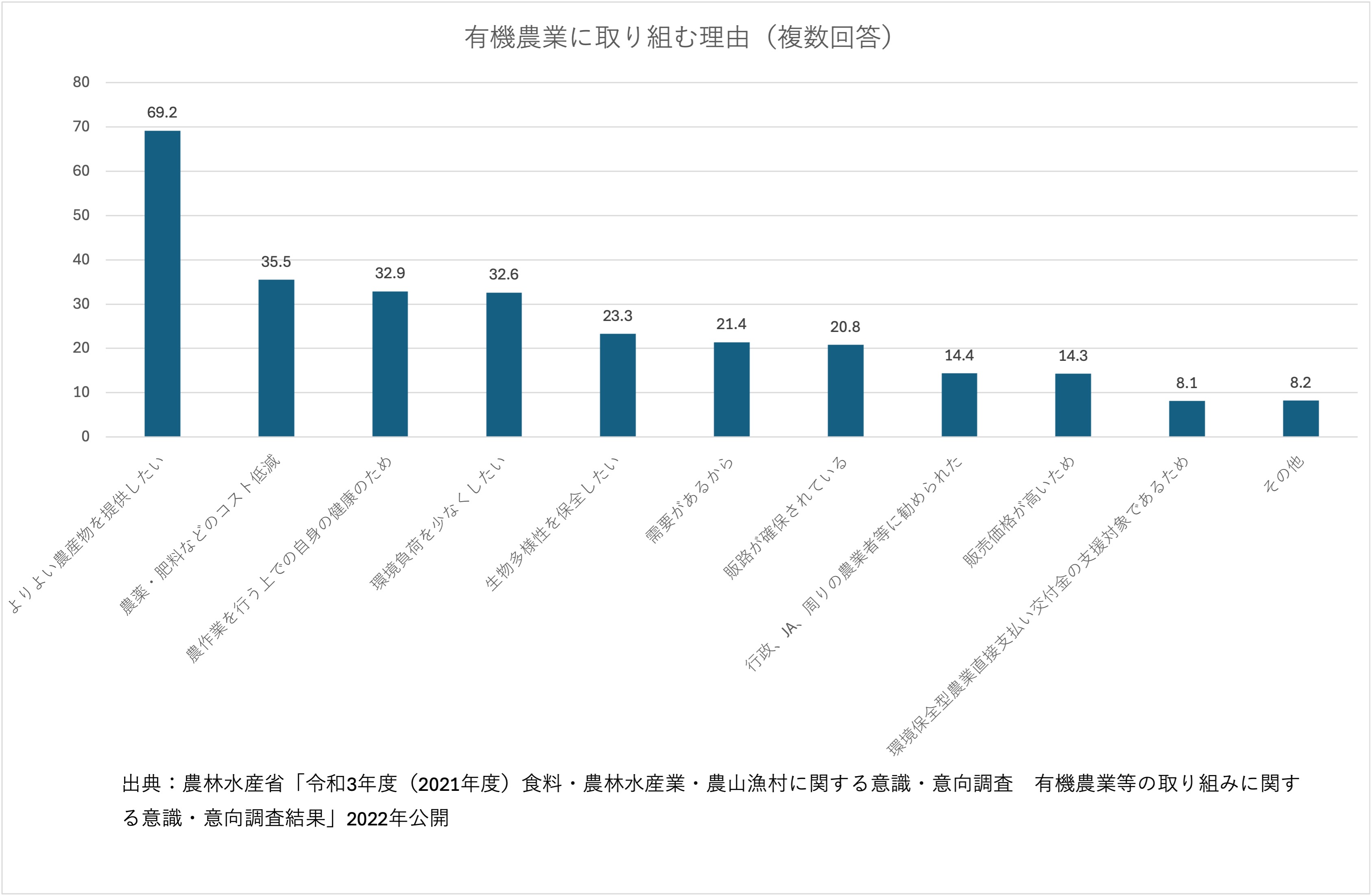

この一文を目にした時、農地解放やGHQの命令があったとはいえ、それ以前に、これから戦争が終わって新たな時代がやってくるとの希望に燃え、飢えた人々のために食を創り出す農民としての使命を感じていたとの農家女性たちの言葉を思い出していた。そして時が移り、「有機農業」が国策ともなった今日、有機農業に取り組む理由について、農家の7割が挙げているものが「より良い農産物を提供したい」である(2022年調査、複数回答)。かつて山下惣一さんは、農業とは「農」と「業」でできていることを機会があるごとに語っていた。「業」とは商品としての作物を生産して利益を得ること、しかし、農業には必ず「生み出しているのに農家が対価を受け取らない」もの=「農」としての側面がある、そういうことだ(山下惣一『小農救国論』創森社2014年などを参照)。

「プライスレスなもの」の経済的評価は難しいのだが、「仮に」として農水省が作成した「農業の多面的機能の貨幣評価」によれば、段々畑や田んぼが果たす「土壌流出防止機能」や「地下水涵養機能」、里山の風景に都会の疲れを癒す「保健休養機能」など、8兆円を超える(2001年、日本学術会議による年額推計)。SDGsの推進を謳うのであれば、政府も国民も、こうした農家が生み出しながら受け取っていない「治山治水」のための労力を正当に評価し、消費者は買い支えていくこと、農家を支えるための運動に参加することが必要である。

2. 給食だけではない!「国内農業」と「食」の社会的連携システムの構築:スウェーデンを例に

「誰一人として取り残さない」社会の構築がこれほど希求されている時はない。家族介護は男性の介護者をも巻き込んで限界を迎え、社会的介護も停滞する賃金と人手不足で危機的状況にある。栄養的飢餓状態が指摘される中、子どもたちと異なり、食育の機会もほとんどない高齢者の「食」対策が重要性を増している。高齢者が健康で寿命をまっとうできるよう社会全体で支えることは現役世代が安定的に就業し続けるためにも必要不可欠なことである。ヤングケアラーの問題が可視化したように、介護が家庭内から外部化されていくことで初めて当事者の世代だけでなく家族が学習機会や就労機会を奪われずに持続可能な生活を維持できるからである。

例えば「介護」が家族機能から社会化され、公の義務とされている北欧福祉国では、法律によって要介護者の食の提供も公の義務とされている。東京都と同程度の人口と財政規模を持つスウェーデンを例に挙げれば、街の中には複数の年金生活者用のランチレストランが設けられ、本人とその招待者、家族はこのレストランで安い価格で前菜―メイン―デザートからワインまでを含む食事が取れるようになっている。ここに行けば毎日作りたての温かい食事が食べられる上に他の利用者と共に食卓を囲むことで社会性も維持され、孤独も癒される。

また、在宅配食サービスも実施されており、自分で買い物に行けない高齢者や調理に困難を抱える高齢者などに毎日昼食が届けられている。南スウェーデンのルンド市では、さらに1日1食にとどまらず、3食と間食、夜食までを含めた1日7食分の食事を作って介護施設や自宅で介護を受ける高齢者に配送するパイロット事業を2021年9月に開始した。嚥下対応等の特別食を作るまでには至っていないものの、公立小中学校の自校方式の調理場を使い、公務員である調理員が、学校給食が終了した後の時間を使い、肉を魚肉に変えたり、誤嚥防止のために形状を変えたりと工夫を重ねながら高齢者用の弁当作りを行っていた。日本の自治体が取り組む弁当宅配サービスとの違いは、この「配食サービス」が見守りサービスとしてではなくストレートに「食」の提供に位置付けられ、全て自治体の責任において行われていることである。

現在JAで行っている食材宅配事業は、買い物に困難をきたす高齢者にとっては朗報だが、調理できない高齢者にとってはさらに踏み込んだサービスが必要である。ボランティア依存の配食サービスは、ボランティア自身の高齢化や、定年年齢の引き上げや退職後も就労を続けるものが多くなっている現状ではサステナブルなシステムとは言い難い。自治体や国と連携し、こうした国産の食材を使い、添加物などを極力抑えた弁当の調理と宅配、高齢者向けレストランの設置、大人食堂や子ども食堂など、全年齢層にとっての食の最後の砦をセットにして公的支援によるユニバーサルな食の供給システムへと転換させ、ここに全国の農産物を有効に活用することで農業に公的資金が配分されれば、どれほど多くの家族がほっとできるだろうか。

JAが体現してきたはずの協同の精神を「食」の社会連携の推進力として公―生産者―消費者の食のネットワーク創造を進めていくことを心の底から期待している。

出所:農水省「令和3年度 食料・農林水産業・農山漁村に関する意識・意向調査 有機農業等の取組に関する意識・意向調査結果」2022年公表分より。元データについては、以下を参照。https://www.maff.go.jp/j/finding/mind/attach/pdf/index-75.pdf(アクセス日、2024/12/4)

1日分だけではなく2−3日は冷蔵庫で保管できるように作ってある。ここにケーキ、フルーツ、飲み物を添えて配送する。調理員は全て公務員。学校給食の配食と洗浄が終わった後高齢者用の食事作りを行う。