食・農・地域の未来とJA

先端農業とスマート化技術

はじめに

現在、日本の農業は高齢化や後継者不足に加え、経験や勘に頼る作業が多く、新規就農者が技術を習得するまで10年程度の時間を要するなど、知識や技術の伝承・指導が難しいといった課題に直面しています。それらの課題を解決するには、従来の技術ではできなかったことを可能にする新たな技術(テクノロジー)を導入し、それを農業に融合させて農業のあり方を変容させる知恵が必要になります。その新たな知恵こそが、現代のスマート農業といえます。簡単にいえば、スマート農業は「農業の課題を先端技術で解決する知恵の結晶」ということになります。

例えば、水稲の生育をドローンや小型ロボットで撮影し、茎数や葉色をセンシング技術で計測してAI(人工知能)を使って解析すれば、作物の育ち具合(生育)を数値で「見える化」することが可能となり、作物の状態を高速・高精度で診断できます。こうした農業現場への「見える化」技術の導入は、経験の少ない人でも効率よく判断ができるようになり、新規就農者への技術習得を補助するとともに加速化させる知恵となり、地域での農業の担い手不足や早期の収益向上に対応できます。

スマート農業における三本の柱

これからの農業を支えていくであろうスマート農業は、以下に示す三本の柱で構成されていると考えています。

- 1. IoT(Internet of Things:モノのインターネット):

温室やほ場では、温度や湿度などをセンサーで測り、得られたデータをインターネット経由で制御・管理するシステムが導入されています。また、乾燥機や農機具にはセンサーが取り付けられており、機械の状態を集約化してデータをクラウドベースで収集・活用することが可能です。このように、データはインターネットで紐づけされ、管理運用される状態をモノのインターネット(IoT)と呼びます。

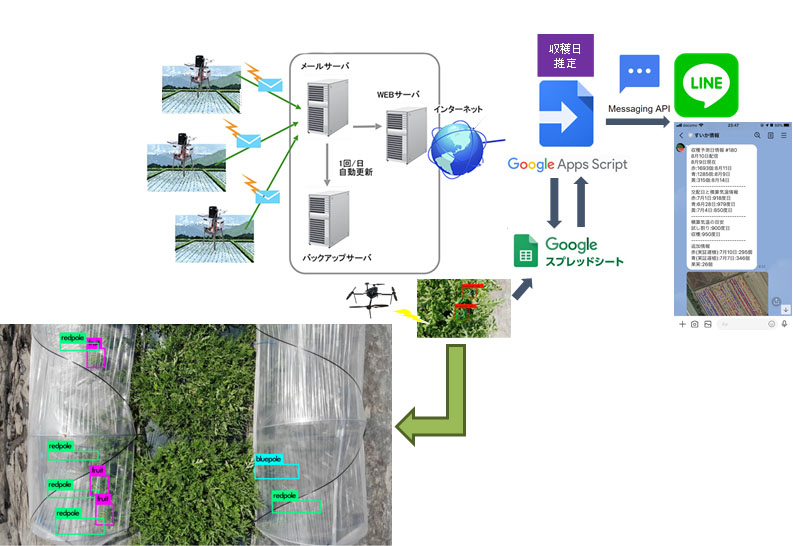

IoTを活用したスイカの出荷予測システム - 2. ビッグデータ(Big Data):

ビッグデータとは、センサーや画像などから集められる膨大なデータを活用し、農作業や生育に関する情報を体系的に管理することで「勘」や「経験」で行われた行動をデータで補完することです。人間は、基本的に思考が怠慢であるため、直感から間違った判断をすることがあります。ビッグデータは、そのような直感による判断の誤りを解消させ、正確で高精度な予測、新たな気づきを我々に提供します。農業でのビッグデータ活用は、生育や収量の予測に限らず、品種の育成や農業経営のあり方などにも影響を与えることになります。 - 3. AI(Artificial Intelligence:人工知能):

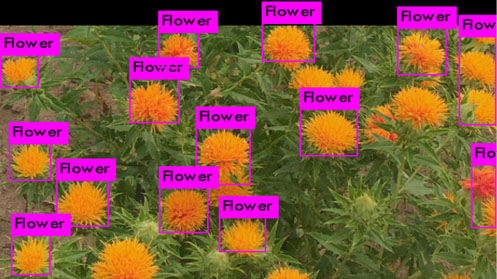

AIは1950年代から研究が行われており、現代では人間の脳をモデル化したニューラルネットを用いた深層学習(Deep learning)が主流となっています。深層学習を用いたAIモデルでは、植物の画像から病害を人間の手を介さずに自動で判断したり、雑草を自動で見つけてロボットで処理したりすることを可能にします。これらのAI技術は、前記したビッグデータの取得方法の拡大とパーソナルコンピュータの高速化、並列計算機能(GPU:Graphics Processing Unit)の進展によって実用性が大きく高まっており、今後も進化し続けていきます。特に、現在ではAI技術が急速に発展したことによる生成AIの登場は、人類を新たなステージへ導いているといえます。

AIを用いた山形の特産農産物ベニバナの検出

スマート農業の導入に向けて

これらのキーワードを組み込んだスマート農業の技術の導入は、プログラミングやデジタルデータの取り扱いなど一見して難しい要素が多く、多くの方が導入に躊躇することと思います。これは、新たな技術の導入に際して必ず通過する断層(キャズム)であり、これをいかに乗り越えて、大多数の方に受け入れてもらえるかがカギとなります。

それには、まずそれぞれの技術に実際に自分で触れてみて、その技術をよく観察して把握し、自分で使いこなせるようになることが重要です。最初から新しい技術に取り組むことをあきらめるのではなく、まず「こういう技術もあるのだな」という視点から始めて、その技術の特徴を理解して過去の知見と融合させて自分が使える知恵に昇華させ、最終的にはその技術なしでは作業が成り立たない状態になることがポイントです。その状態までスマート化技術が展開した場合、断層は突破されて多くの人々が使いやすい状態となります。そのような段階まで到達した技術は、指数関数的に技術が進展する技術的特異点(シンギュラリティ)に到達することになります。

そのような状態は農業現場でスマート化技術だけでなく、これまでも何回か起きています。近年であれば、いまから約50年前の田植えや稲刈りの機械化がそれにあたります。スマート農業は、現代の技術的特異点であり、農業・農作業のあり方の変革を身近に感じることができる絶好のチャンスといえます。

農業現場での実装

現在生産現場では、定置式のロボットでなく、生産者と一緒に作業するロボット農機具がたくさん導入されています。園芸作目ではイチゴやトマトの収穫を手伝うロボット、重量野菜の運搬を担うロボット、海外では受粉を補助するロボットまであります。水田では自動で田んぼを耕し、代かきを行うロボットトラクタ、ロボット田植え機・コンバイン、除草ロボットが開発され、ほ場を動作しています。

これらの作業機にはGNSSシステムや多くのセンサーが導入され、数センチ単位で機体を制御して正確で安全な作業が可能です。また、ドローンは水田から園芸まで幅広く利用され、前記したとおり生育を分析して肥料が必要なポイントを特定し、ピンポイントで追肥を行うなどの作業に活用されています。畜産現場では、AIが動物の行動を解析して動物の管理をインターネットを介して制御し、ロボットが動物への餌の給与に活躍すると同時に、畜舎内の清掃にも活用されています。データを活用した農業では、多くの農業情報を集約・統合した情報共通基盤(WAGRI)が整備され、インターネットを介してこれまで蓄積されてきた先人たちの多くの知見を活用できるようになっています。

デジタルが育む新しい農業の形

現代農業の技術的特異点であるスマート農業では、「情報」は新たな資源となっています。スマート農業では、膨大な情報(データ)を活用して、これまで見えなかった・分からなかったことがデジタルデータとして記録されてスマホなどを用いて次の作業へ活かせるようになりました。これは「軽労化」や「低コスト化」にとどまらず、安全で再現性の高い高精度な農業の実現につながるといえます。スマート農業は単なる機械化ではありません。「データを使って農業を見える化し、人の判断と技術をサポートする仕組み」として、これからの農業で導入しないと作業が成り立たない技術に相当するといえます。

最後に、農業はこれまで培われてきた伝統的な技術を基盤とし、それを基に現代の農業は成り立ってきました。これからの未来では、そこに最新技術もこだわりなく組み込んでいき、過去から未来へとつながる知恵の結晶として、農業を「生物と人と機械」が共同したデジタルツインの世界へと進化させることにより、日本農業を明るく元気にさせていくと思っています。