食・農・地域の未来とJA

ビルの屋上から発信する

持続可能な農業のカタチ

リフレッシュで訪れた新潟での稲刈り体験が転機に

今でこそ「農作業大好き」と公言していますが、農家に生まれ育ったわけではありません。それでも、両親が食育に力を入れてくれていたので、タケノコ掘りや潮干狩り、イチゴ狩りなど季節ごとに連れて行ってくれていましたし、幼稚園でも芋掘り体験があったので、収穫して季節のものをいただくということは身近にありました。

本格的に農業に触れたのは、2014年のことです。当時、俳優業で思うように自分のキャリアを描けないと思い悩んでいるときに家族からすすめられて、新潟の棚田での田植えに参加させてもらい、そこから考え方が少しずつ変わりました。何より新潟の方がみんな温かい方ばかりで。経験がないので、田植えの作業は上手にできないんですよ。それなのに「全部できなくてもいいんだよ。苗箱を洗ってみて!」って。農業という意味では全く戦力にならなかったのですが、それでも300箱とか苗箱を洗っていると楽しいしそれなりの達成感もありました。それに農業の営みの一部になれた気がしたんです。たくさんのことができなくても、私は苗箱洗いのプロになれば皆の役に立てるんだって。よくよく考えてみると、それって俳優業にも共通する部分でもあるんですよ。俳優は演じることが仕事ですが、ひとつの作品を作る上では、カメラマンさんや監督さん、脚本家さんなどたくさんの方が関わって作品が出来上がる。だったら、私はカメラを扱うことはできないけど、演じるというひとつのことのプロになればいいんだって。そう思ったら、俳優業も頑張りたいと改めて思えたし、同時に農業もとても好きになりました。

人のために頑張れる農業に感動

それから10年以上新潟で米づくりを手伝わせていただいていますが、農家さんの長年の経験で培われた技術はすごいなって改めて思います。田植えひとつとっても、長年農業をしていらっしゃる方々にとっては慣れた作業かもしれませんが、限られた田んぼのスペースを隙間なく埋めていく作業はクリエイティブのひとこと。まるでひと筆書きのように、機械で植えた稲を潰さないように上手に田んぼから出てくる上に、目印がないのにまっすぐ植えてあって。私も一応毎年田植え機に乗らせてもらうのですが、機械操作はいまだに下手です(笑)。なので、植えるのはお任せして苗箱洗いをしたり、機械で植えられない四隅の部分の手植えをしています。そうやってみんなで作ったお米の味は格別! “お米を食べてるなぁ”っていう実感が湧いてくる味で、おかずもいらないぐらいお米自体が美味しいです。毎週出演しているラジオの本番前にはおにぎりを持っていって食べることがルーティーンになっているくらい。

ぜひこの味を周りの方にも味わってほしくて、毎年新米の時期になると事務所のマネージャーさんや東京の知り合いの方々にも配っています。最近は自社でも商品化し、ノベルティの依頼も頂けています。「同じ釜の飯を食う」ということわざもあるように、農作業自体には関わっていない方でも、お米を通じてつながりがより強くなるような気がするんですよね。みんなが「美味しい」って食べてくれるのを見ているのも嬉しいですし、自分ひとりのためには頑張れなくても、人が喜んでいるのを見たり、美味しいって言ってくださる人のために頑張って農業をしたいと思えるんです。

ずっとこんな日が続くと思っていたのですが、2021年家族の体調不良をきっかけに継続が困難になりました。私が通う新潟のエリアの高齢化もあり、続けていくことに危機感を感じて、どうやったら持続可能な農業ができるか、そして東京で生活している私にも続けられるか模索した結果、起業という選択に至りました。

持続可能な農業を考え続けて行き着いた「起業」という選択

起業するにあたって、まず苦労したのは、東京での農地探しでした。コロナ禍の影響もあり毎日作業が必要な農業で新潟まで通うことは現実的ではないと考えたものの、東京は本当に農地がない! 色々なところに相談した結果、最終的に「うちの屋上でやってみたら」と声をかけてくださったのが世田谷区のOGAWA COFFEE LABORATORY桜新町さんでした。“東京らしい農業をしたい”とは考えていましたが、まさかビルの屋上で農業をするとはびっくりですよね。食用魚の養殖と水耕栽培を組み合わせた「アクアポニックス栽培*」で循環型の農園「AGRIKO FARM」をビルの屋上でスタートしました。

魚が泳ぐ水槽の上に水耕栽培で水菜や食用花が育っている様子を見て、都市型の近代的農法だなんて言われますが、昔ながらの土づくりの方法と考え方は同じなんです。新潟では土に牛ふんなどを混ぜて土づくりをしてきたけど、ここでは魚のふんを栄養として水耕栽培を行なっている。しかも屋上なので太陽光を使って栽培していますからハウス栽培でもない。やり方、見方がちょっと変わるだけで、農業本来の自然栽培に近い形だと私は思っています。

そして、このシステムの何よりよいところは「ビル産ビル消」、収穫した農産物を輸送コストをかけることなく届けられることと、都市ならではの需要に柔軟に対応できることです。収穫量で考えれば新潟や地方の広大な土地には到底かないません。でも、必要なときにすぐにお届けできるような屋上で生産しているからこそ、輸送費をかけることなく消費者にお届けすることができますし、都心の飲食店ならではの「青い食用花だけをたくさんほしい。茎の短い水菜がほしい」なんて細かなオーダーにも柔軟に対応することができます。こうして販売経路もしっかり確保できていることで、年間を通じて安定的に出荷できています。

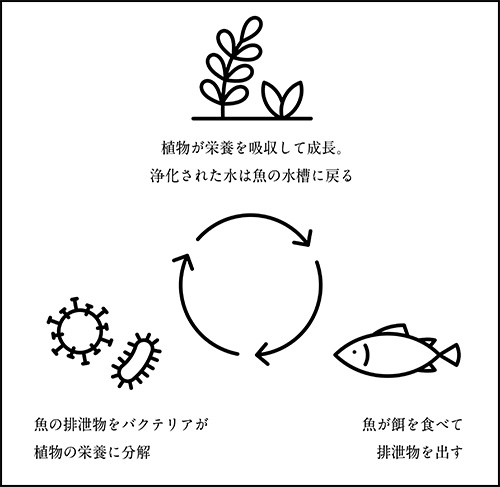

- * アクアポニックス栽培とは…水産養殖(Aquaculture)と水耕栽培(Hydroponics)を合わせた造語で、魚と野菜を同じシステム内で一緒に育てる生産手法のこと。魚の水槽の水を植物の栽培に利用することで、化学肥料に頼らずに生産効率が高くなるうえ、環境に優しいなど持続可能性の高い生産手法として注目されている。

農福連携の取り組みで生まれた新たな雇用の形

ここまで安定して出荷できているのは、もちろん私ひとりの力では絶対に無理で、働いてくれている方の頑張りのお陰です。現在AGRIKO FARMでは、多くの子育て世代の女性や障がい者の方が働いてくれていて「農福連携*」という形をとっています。と言っても、起業前から「農福連携するぞ!」と行動していたわけではありませんでした。「持続可能な農業」を実現するためにはどうしたらいいのかを模索していたときに、農林水産省の「農福連携技術支援者」の研修を受講したことで、結果的に農福連携につながるスタイルが形づくられていきました。今は、子育てに奮闘中のママさんたちと一緒に働いてもらっているのですが、みなさんが障がいのある方に前向きな言葉をかけてくれるので、農園内はつねに明るく笑いが絶えない。丁寧かつ楽しく作業をしてくれています。

それが作業にも影響しているのかどんどん作業効率も上がっているんですよね。農福連携と子育て世代の女性たちという組み合わせの相乗効果に驚いています。すごくみなさん前向きにお仕事をしてくださっていて、農を通じてひとつの村みたいなコミュニティが出来上がっていることをとても嬉しく感じています。さらに現在では、協業という形で、近所の障がい者施設に毎週何百株もの花の育苗や、生産した花の加工を委託しています。今後も畑を増やしたり、出荷する品目を増やしたりとどんどん農を通じた輪を広げていく予定ですが、こうしてみんながそれぞれできることで補い合っていけば、そこに循環も生まれて、さらには農業も持続していける…そう信じて今後も突き進んでいきます。

- * 農福連携とは…障がい者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取り組み。障がい者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながる可能性があり、全国各地で確実に広がりを見せている。

生産者と消費者の思いをつないで究極の「国消国産」を目指す

私がずっと目標にしている持続可能な農業って、「日本の美味しい農産物がずっと食べ続けられること」だと思っています。そのために生産者のみなさんは天候に左右されながらも、よりよい農産物を消費者のみなさんに届けるために頑張っています。毎週ラジオでもたくさんの農家さんとお話する中で、ひとつの野菜でもいくつもの品種があって、地域ごとでも特色がある品種が食べられると伺います。改めて考えると、それってとても豊かなことだなと思います。

今は全国各地に直売所もあるので、ちょっと覗いてみると意外と知らない地元の野菜があることに気づくこともできます。うちもビルの屋上で生産したものを下の階のカフェで提供して消費する、地産地消ならぬ“ビル産ビル消”を行っていますから、そうやって周りに目を向けて、ぜひ地元のものを食べてみてほしいです。スーパーなどでも、生産者さんの名前や顔写真が袋に貼られて販売されている農産物もありますよね。私、あれは農家さんからの“ラブレター”だと思っています。手塩にかけて育てた農産物をぜひ食べてねっていう。そういう思いを少しでも感じながら手にとってもらえたら、農家さんにも還元されてまた美味しい野菜が販売されるというステキな循環が生まれると思います。そして、その先には、「私たちの『国』で『消』費する食べものは、できるだけこの『国』で生『産』する」という「国消国産」があるんじゃないかと、私は思っています。

分業・助け合いができる農業の実現をサポートしてほしい

生産者の方は品質の保持・向上に必死に取り組む中で、高齢化による労働力低下への対策や販路拡大まではなかなか取り組めていない方が多いのもまた現状だと思います。農業を続けたい気持ちはあるのに手がまわらず、働き手が不足していることも新潟に行くたびに肌で感じる問題でもあります。私たちも少しずつ問題を解消するために取り組んでいるところでありますが、ぜひJA職員の方にも引き続きサポートしていただきたいです。生産者の方が安心して農作物を生産しつづけられる環境づくりが、農業をずっと持続していくためには必要だと思っています。農業は細分化とか分業・助け合いができるのが魅力だと感じていますので、一緒に考えていけたら嬉しいです。