5. 生産現場ではグローバルGAP認証、

製造工程ではFSSC22000認証で安全と品質を管理

加工用ほうれんそうの契約圃場は、国際基準であるグローバルGAPの団体認証を取得しています。

GAP(Good Agricultural Practices: 農業生産工程管理)とは、農産物の安全を確保するため、農業生産の工程において、食品安全だけでなく、環境保全や労働安全等を確保するための取り組み。GAPの取り組みが正しく実施されていることを第三者機関が審査し、証明することをGAP認証といいます。グローバルGAPは世界120か国以上に普及している国際基準の仕組みであり、そのチェック項目は200を超え、毎年、認証機関が生産現場に立ち入り検査を行っています。

「GAP認証を続けるには手間がかかりますが、土壌や水の管理、農薬や施肥の管理に加えて、働く人の労働安全や健康、環境への配慮などに意識して取り組むことが、生産者の経営にとっても持続可能性につながります」と、押方リーダーは解説します。

また、工場ではFSSC22000を取得しています。FSSC22000とは、消費者に安全な食品を提供することを目的にした食品安全マネジメントシステムに関する国際規格です。

このように、生産現場と冷凍加工工場がつながることで、安全性や品質面での「お墨付き」を得た中での取り組みを生産者と共に進めています。

6. 冷凍野菜として全国で初めて機能性表示食品に認定

同社の「宮崎育ちのほうれんそう」は、冷凍野菜として2018年に全国で初めて機能性表示食品に認定されました。

機能性表示食品は、特定保健用食品(いわゆるトクホ)や栄養機能食品とは違い、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。ジェイエイフーズみやざきの「宮崎育ちのほうれんそう」に含まれるルテインは、光による刺激から目を保護するとされる網膜(黄斑部)色素を増加させることが分かっています。

成分のバラツキが生じやすい青果物にとって「機能性表示食品」の認定を受けるハードルは相当に高いものですが、「宮崎育ちのほうれんそう」は、気象条件や栽培期間に加え、生産管理を行うことで、冷凍野菜で全国初めての認定となりました。

宮崎育ちのほうれんそう 商品パンフレットより

7. 高齢化する生産者

宮崎は、平均気温が高く温暖な気候に恵まれ、日照時間が全国でもトップクラスにあるなど、優れた自然条件を有しています。農産物の生産量ではスイートピーときゅうりが全国1位、畜産部門の飼養頭羽数でも、ブロイラーと豚が全国2位、肉用牛が3位等、いずれも全国トップクラスに位置しています (統計でみる宮崎県の農畜産業2022より) 。

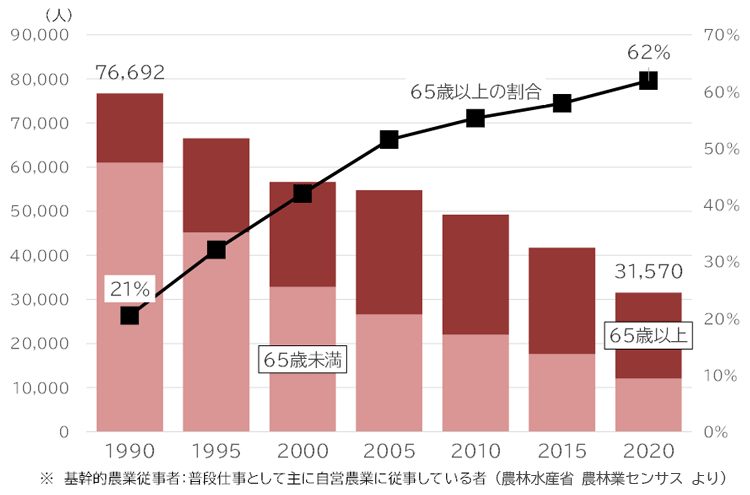

とはいえ、宮崎県内の農家数は減少しており、基幹的農業従事者(普段仕事として主に自営農業に従事している者)は3万人とこの30年間で半数以下になり、さらにその6割以上が65歳以上で構成されています。

ほうれんそうは高齢者でも比較的取り組みやすい品目です。また、水稲作の出来秋から組み入れることが可能です。このため、ジェイエイフーズみやざきでは作業分担を前提とした加工用ほうれんそうに取り組んできましたが、それでも生産者の高齢化は進んでいます。実際に、押方リーダーが担当する生産者は、40代前半から70代以上までと幅広い年齢で構成されています。

8. 続く異常気象

農業経営にとって気候変動は農産物の品質や生育に大きな影響を与えます。発芽の状態とか、生育の太り方、降雨やウイルス病の発生はどうか等、生産者の気苦労は絶えません。生産者が丹精を込めて育てても収穫前に気象災害等がひとたび到来すれば水の泡となります。全国各地で温暖化や高温、水不足、集中豪雨など、毎年、異常気象が発生しています。

例えば、当地では2023年9月末に大雨が襲いました。人的被害はありませんでしたが、圃場の中には播種した日やその翌日に土砂降りとなったところがありました。そのときは種をまき直すか否かの判断が求められました。幸いに多くの圃場では播種のやり直しまでには至らずにその後の生育で盛り返せましたが、中には最後まで影響を受けた圃場もありました。

また、6年前の2018年にはアブラムシの大量発生によるウイルス病によって、多くの葉が黄色化しました。加工用は平均収量2500kg/10a以上を目標としており、当時の被害はマイナス500㎏/10aでしたので売り上げは20%のマイナス。一方で、生産資材や水道光熱費等の生育に必要な経営費は変わりません。

加工用の所得率は約4割。平年の売り上げを100とすると被害時の売り上げは80。経営費は60のままですから、平年で40あるべき生産者の所得(=売上高-経営費)は20(=80-60)へと約5割まで落ち込みました。それでも生産者は「もっと早め早めの防除を心がけよう」と次期作に向けて反省と対策を練りました。

押方リーダーは振り返ります。「ほうれんそうを栽培していく上で、気候や圃場の状況により、毎年問題が起こります。そのような場合、一人で解決するのではなく、周りの人の力を借りながら問題を解決していくことを心がけています」

9. スマート農業への取り組み

農家の高齢化と減少、さらに営農技術の断絶、世界的な肥料不足による生産資材の高騰等が続く中で、解決策の一つとして期待されているのがスマート農業です。

ジェイエイフーズみやざきでは、ロボットトラクターにより労働時間の削減、また、直進アシスト機能の付いた播種機の導入、さらにドローンによる追肥散布等に取り組んでいます。

宮崎県庁 農林・農林水産業ナビ ひなたMAFiN より

https://hinatamafin.pref.miyazaki.lg.jp/material/files/group/55/keizairen.pdf

実際に、ロボットトラクターは、面積が広い圃場や圃場が集約化されているところでは作業の効率化が図れており、直進アシストは初心者による作業を可能にしました。また、収穫機を改良し、従来は収穫機のオペレーターと収穫されたほうれんそうを加圧する作業員の計2人で行っていた作業を1人で行えるようになりました。 ゆくゆくはドローンによる生育確認や収穫予測など夢は広がりますが、そちらは技術的に解決すべき課題が多い分野です。

宮崎県庁 農林・農林水産業ナビ ひなたMAFiN より

https://hinatamafin.pref.miyazaki.lg.jp/material/files/group/55/keizairen.pdf

10. 毎日の食に関わっている日本人は100%

取材の最後に、押方リーダーはその思いをまとめてくれました。「実際に畑で食べてもすごく甘みがあるんです。ぜひ買っていただきたいですね。生産者の皆さんは栽培とか細心の注意を払っています。冷凍加工工場も同じです。現場で、どういうふうに苦労しているか、手元に届いた冷凍ほうれんそうに込めた安全・安心・健康への願いを多くの方に知ってもらいたいです」

日本の農業者は136万人(基幹的農業従事者 農林水産省 2020年農林業センサスより)と日本人全体の約1%に過ぎません。しかし、毎日の食に関わっている日本人の割合は100%です。なぜなら、私たちは毎日、食事をしているから。

日々の食が私たちの口に入るまで、どのような人たちの思いが積み重なって届いているのか、時には思いを巡らしてみてはいかがでしょうか。