地域の元気を生み出すJA

職員の成長と幸せから始める、組合員を“笑顔”にするJAづくり

2023年の11月、国連総会は2012年に続き、2025年を2度目の国際協同組合年にすることを宣言しました。

JAグループは、持続可能な地域社会をつくる日本の協同組合の取り組みについて、認知を高めていく絶好の機会として捉えてまいります。

今後、「協同組合」についての関心が高まることが想定される中、全国各地で「協同組合の力」を発揮しているJAの取り組みを紹介します。

1. 組合員とのつながりづくりと価値創造のため、最優先するのは職員への投資

JAが将来にわたって組合員に価値を提供し存在意義を発揮し続けていくためには、「組織基盤」と「経営基盤」の確立が欠かせません。

JAの強みの一つは、組合員との対話を通じてそのニーズを把握し、総合事業を生かして有用な提案を行うことができる点にあると考えられます。これは、組合員とのつながり・関係性という「組織基盤」があって初めて成り立つことでしょう。

また、組合員とのつながり・関係性を築くことも、組合員のニーズにかみ合った提案を行うことも、その大部分を実際に担うのはJAの職員です。一人一人の職員が生き生きと働き、能力を発揮することができれば、JAは前述の強みを一層発現できるはずです。その意味で、職員はJAが最も大切にすべき経営基盤であると考えられます。

このように、「組織基盤」「経営基盤」「組合員への価値提供」は互いに結び付き合って成立しています。本稿で紹介する三重北農業協同組合(愛称:JAみえきた)は、その結び付きの関係の中でも職員が果たす役割の重要性を直視し、組合員にとっての価値創造に向けて職員への投資を「最優先」すべき課題として掲げ実践しています。

2. 職員の位置づけを明確にした経営理念の策定

JAみえきたは三重県北部の3市5町(桑名市、いなべ市、四日市市、木曽岬町、東員町、川越町、朝日町、菰野町)を事業エリアとしています。正組合員数は1万9,912人、准組合員数は3万1,671人です(2023年度末)。

同JAでは、2023年を迎え合併から10年が経過したことを機に、生川秀治組合長のリーダーシップのもと、さまざまな改革を推し進めています。その最初の一手は新しい経営理念の策定でした。策定に当たっては、①職員に理解しやすく、②行動の判断基準となり、③ここで働きたいと思ってもらえる理念とすることを追求しました。

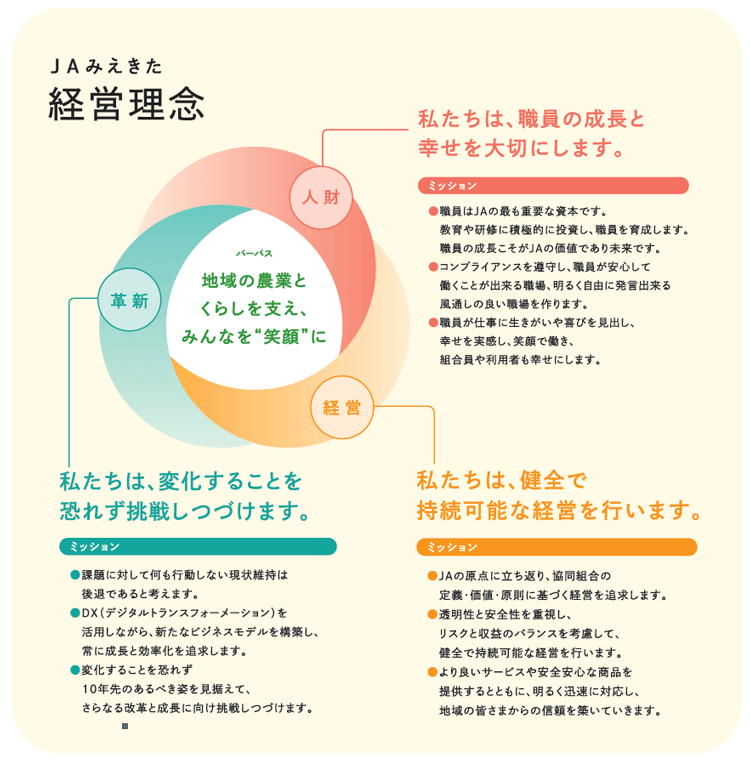

2023年度に策定した新しい経営理念では、JAとして発揮を目指すパーパス(存在意義)と、それを果たすために必要となる3つの要素を掲げました。パーパスは、「笑顔にこだわりたい」という職員からの声を反映し、「地域の農業とくらしを支え、みんなを“笑顔”に」としました。

パーパスを実現するための3つの要素が「人財」「経営」「革新」です。譲れなかったのは、職員の位置づけを明確にすること。そのために、3つの要素の最初に「人財」を置き、「私たちは、職員の成長と幸せを大切にします」と宣言しました。職員が明確に位置づけられ、かつここまで前面に出された経営理念は、全国のJAの中でも珍しいように思われますが、組合員の必要や期待を実現するために職員の役割が決定的に重要となっているJAの現状を直視したものであるといえるでしょう。

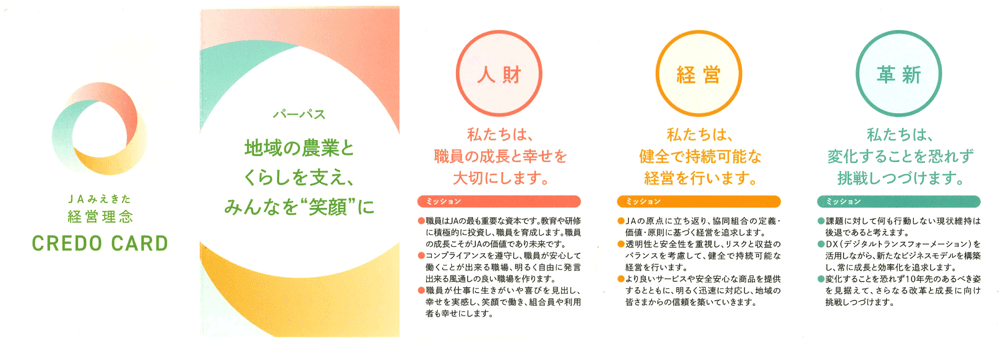

新たな経営理念の実践に向けて、2024年度は職員への理念の浸透に力を入れました。職員が日常的に経営理念と向き合い、担当業務や組合員・利用者との関わりにおいて大切にすべきことを振り返られるよう、名刺サイズの「クレドカード」を作成し全職員が携行することとしました。

2024年6月の職員大会では、生川組合長が、新しい経営理念とそこに込めた思い、すなわち組合員・利用者本位を貫くこと、職員の成長と幸せを大切にすること、変化を恐れず挑戦し続けることなどをプレゼンテーションしました。自分の言葉で語りかける生川組合長のプレゼンに、少なからぬ職員が心を動かされたようです。

また、理念浸透を図る上で間接的な方法として効果的だったのは、広報活動において新しい経営理念の策定を外部に発信したことでした。職員の位置づけを明確にした経営理念とその実践は、JAグループにおいても反響を呼び、生川組合長らが外部から講師として招聘されたり、複数の視察依頼を受け入れたりすることとなりました。視察受け入れの際には、JA三重中央会が実施する中核人材育成プログラムに参加している中堅職員たちが意見交換を行うこともありました。そうした中で、「JAみえきたの経営理念は外部からも注目されるほどのものだ」ということが職員に認識されるようになり、職員が理念と向き合うきっかけの一つとなったといいます。

3. 職員への投資と職場づくりの実践

経営理念の浸透と並行して、職員への投資と、職員が笑顔で働ける職場づくりの取り組みも実践されています。

その一つが、職員の階層別意見交換会です。年齢や職位に応じた階層別に開催し、各回とも生川組合長が座長を務めました。計6回の意見交換会を実施し、全部で60人の職員が、これからのJAみえきたについて意見を伝えました。

「特徴的だと感じたのが、階層によって意見の志向が異なっていたことでした。年齢や職位が上がるにつれて、現状の当JAが抱えている課題に焦点を当てた意見が多数を占めるようになったのに対し、若い職員からは、“こうしたい”“こうありたい”という要望やJAの未来像についての意見が多く出されました」(企画部広報課 稲垣彰久課長)

このように、各階層が抱えていた思いや本音と思われることが聴けたのは、階層別に実施したことの成果であると考えられます。

また、意見交換会を通じて組合長自らが一人一人の職員の声を受け止める姿勢を示したことで、職員を前面に出した経営理念がタテマエではないことが職員たちに伝わったようです。意見交換会で出された意見は、優先順位を付ける必要はありますが、職員が笑顔で働ける職場を一層実現するため、具体的な行動計画に落とし込み実践していくことが予定されています。

同JAの経営理念では、「職員が安心して働くことが出来る職場、明るく自由に発言出来る風通しの良い職場」をつくることが掲げられています。その実践に向けて企画されたのが「Fan&Funプロジェクト」です。2つの「ファン」には、「Fan=JAみえきたへの愛着を深める」「Fun=仕事の面白さを共有し合う」という思いが込められています。

プロジェクトの具体策第1弾は、全職員参加型コミュニケーション研修としました。具体的には、「遊び」と「学び」を融合させた社員研修プログラムを提供している株式会社IKUSAと協力し、謎解きパズルゲーム「謎パ」を実践しました。同ゲームでは、数人ずつのチームに分かれ、各チームが例えば「“藤”という漢字が名前に含まれている職員を探す」といったようなミッションに挑みます。

ゲームを取り入れたのは、普段は接することの少ない職員同士が楽しみながら協力し合うことで、職員同士のネットワークを広げるねらいからでした。同研修の間は役職を問わず「さん付け」で呼び合うというルールを設け、形式面からフラットなコミュニケーションを促進することも試みられました。

全12回に分けて約900人の役職員が参加し、参加者からは「普段話す機会の少ない職員と打ち解けた」という感想が聴かれるなど、職員間のつながりを強め、組織としての一体感を深める機会となったといいます。

こうした取り組みの他にも、職員が業務に役立つ外部視察を提案し学びにいくための制度の新設、女性活躍を促進するための女性活躍推進研修会や他JAとの女性支店長交流会の実施など、理念の実践に向けて着実に具体策が打ち出されています。外部視察制度を活用し県内の広報活動先進JAを視察した前出の稲垣課長も「広報活動の取り組み姿勢に大きな刺激を受けた」といい、2024年度にマスメディアへの寄稿やHPでの発信といった広報活動を強化することにつながっています。